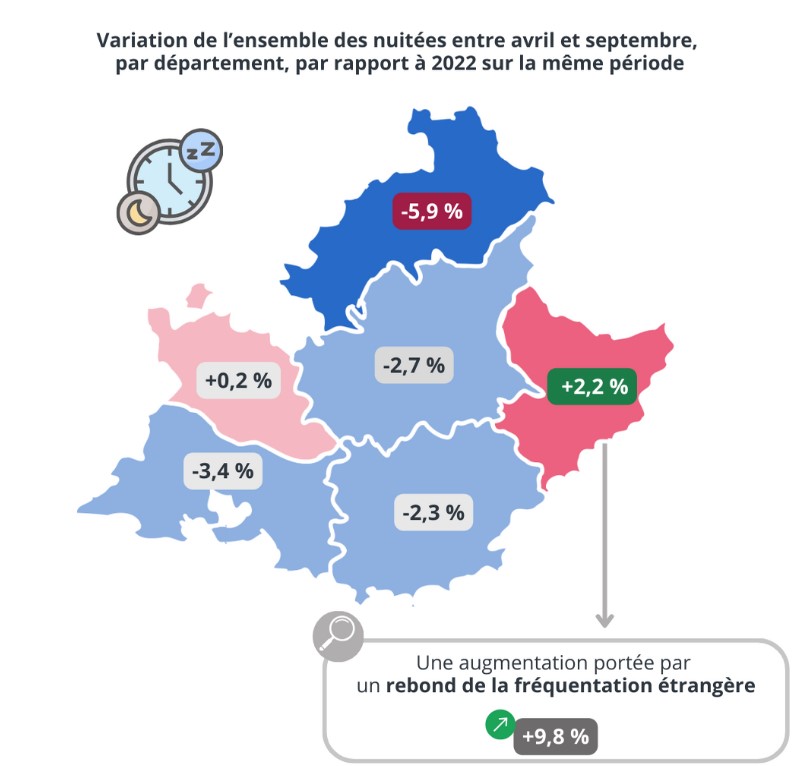

Alors que le nombre de nuitées touristiques a diminué cet été en moyenne sur l’ensemble de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Vaucluse fait partie des deux seuls départements de la région à voir cette fréquentation augmenter. Selon une étude de l’Insee Paca, le Vaucluse voit aussi dans le même temps le nombre des heures rémunérées par les employeurs dans l’hébergement-restauration augmenter par rapport à la saison 2022.

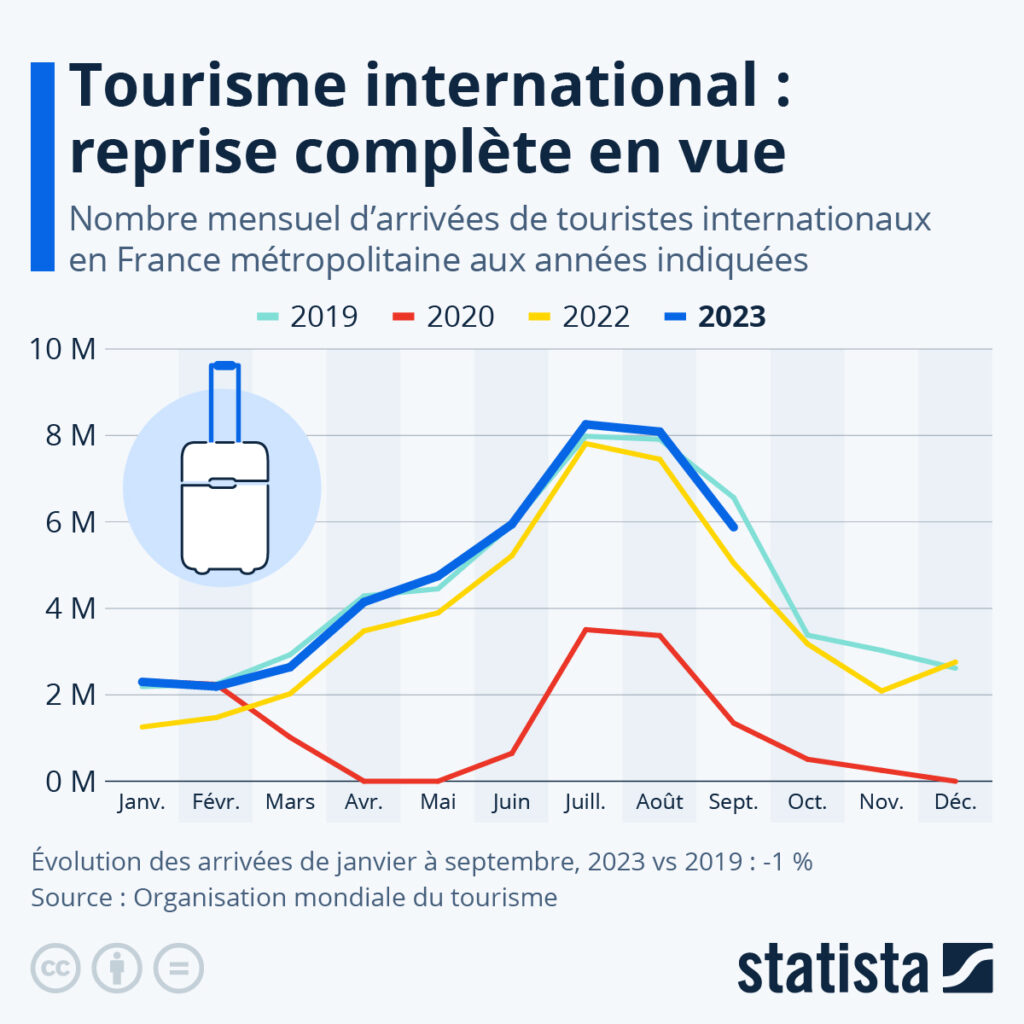

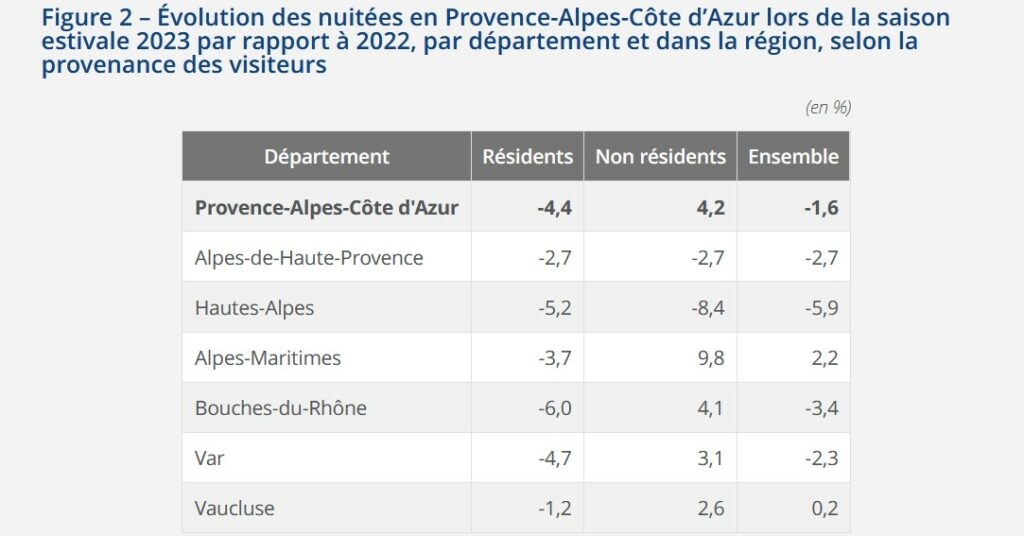

« Avec 41,4 millions de nuitées dans les hôtels, campings et autres hébergements collectifs touristiques, la fréquentation touristique de la saison estivale 2023 (qui couvre les mois d’avril à septembre) diminue de 1,6% par rapport à 2022, explique une étude de l’Insee Paca réalisée par Etienne Lenzi et Corinne Roche. Par rapport à 2019, année précédant la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, la fréquentation saisonnière est en légère hausse (+1,2%). Provence-Alpes-Côte d’Azur est parmi les trois régions de France métropolitaine dont le rebond de fréquentation par rapport à 2019 est le moins marqué. »

La région à la traîne de la moyenne nationale

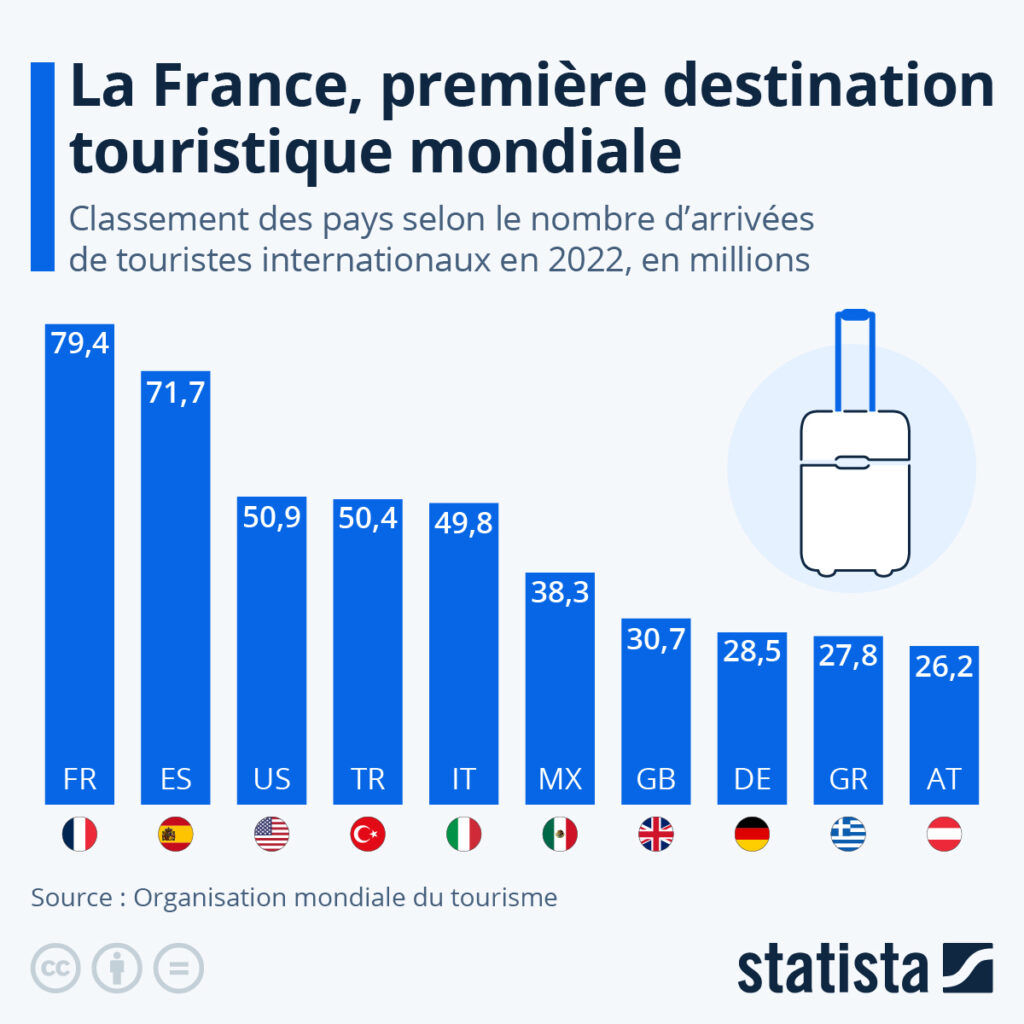

« Avec la Corse (-8,1% par rapport à 2022), Provence-Alpes-Côte d’Azur est la seule région de France métropolitaine à ne pas connaître une évolution positive de sa fréquentation touristique en 2023. En France, le nombre de nuitées augmente de 1,6% par rapport à la saison 2022. Provence-Alpes-Côte d’Azur reste toutefois la 4e région la plus visitée, derrière Nouvelle-Aquitaine, Île-de-France et Occitanie. Le nombre de nuitées de la clientèle résidente, c’est-à-dire des touristes résidant en France, diminue nettement en Provence-Alpes-Côte d’Azur (-4,4% par rapport à 2022) alors qu’elle ne baisse que légèrement en France métropolitaine (-0,7%). La baisse du nombre total de nuitées en Provence-Alpes-Côte d’Azur est toutefois limitée par la hausse des nuitées des touristes en provenance de l’étranger. Le nombre de ces nuitées progresse sensiblement (+4,2% par rapport à 2022) mais moins qu’en France (+7,3%). Ce retour des touristes étrangers dans la région est encore partiel : il ne compense pas totalement la chute provoquée par la crise sanitaire. En 2023, le nombre de nuitées des touristes en provenance de l’étranger est en effet inférieur de 2,1% à son niveau de 2019. »

Bonne dynamique pour le 06 et le 84

Les Alpes-Maritimes et le Vaucluse sont les seuls départements de la région dont la fréquentation augmente par rapport à 2022. La fréquentation du Vaucluse résiste (+0,2%). C’est le département de la région dans lequel la fréquentation des touristes résidant en France baisse le moins (-1,2 % par rapport à 2022).

Pour les Alpes-Maritimes (+2,2%), le département présente une forte dépendance à la clientèle étrangère : autour de la moitié des nuitées. De ce fait, les Alpes-Maritimes ont été particulièrement affectées par les restrictions de circulation liées à la crise sanitaire. Durant la saison estivale 2023, la hausse observée est en retour portée par la forte augmentation du nombre de nuitées des résidents à l’étranger (+9,8%). Cette augmentation compense largement la baisse du nombre de nuitées des résidents français (-3,7%, proche de la moyenne régionale), mais elle est encore insuffisante pour permettre un plein retour au niveau de fréquentation de 2019. La part des étrangers dans les nuitées passe de 44% en 2022 à 47% en 2023, mais demeure inférieure à son niveau de 2019 (50%).

Dans les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes, départements plus dépendants de la clientèle résidant en France, la fréquentation totale est en nette baisse (respectivement de 2,7% et 5,9%). Cette diminution concerne à la fois les touristes résidents et ceux provenant de l’étranger. Les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes sont les deux seuls départements de la région enregistrant une baisse de la fréquentation étrangère, respectivement de 2,7% et de 8,4%.

Enfin, dans les Bouches-du-Rhône et le Var, la baisse de la fréquentation est sensible (respectivement de 3,4% et 2,3%), malgré la hausse des nuitées des résidents venant de l’étranger. La fréquentation de ces départements est pénalisée par la nette diminution des nuitées des résidents français (respectivement de 6% et 4,7%).

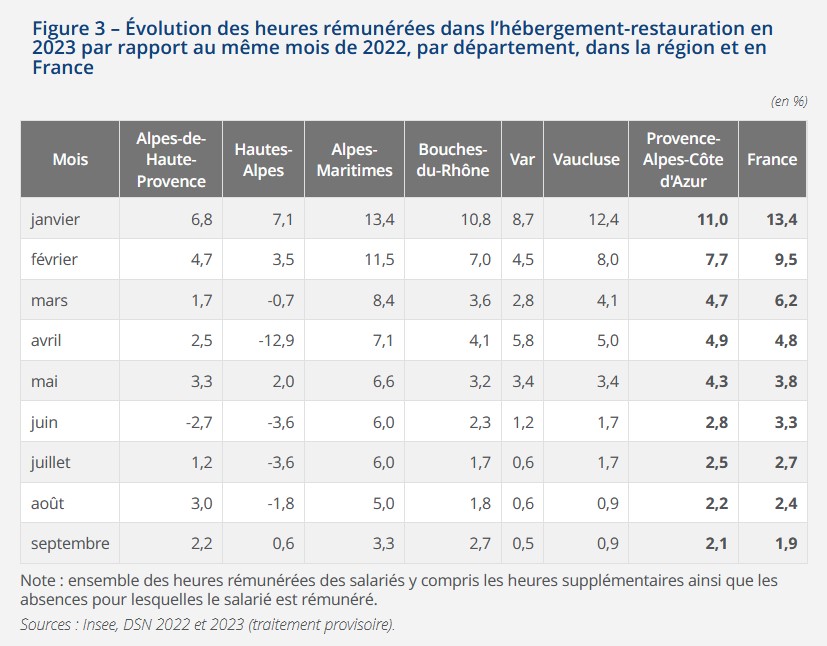

L’hébergement-restauration recrute moins en 2023

Cette baisse de la fréquentation s’accompagne au niveau régional de moindres embauches dans le secteur de l’hébergement-restauration. Avant la saison estivale, les déclarations préalables à l’embauche (DPAE) ont diminué en 2023 par rapport à 2022 (-2,2% sur mars-avril-mai, période de recrutement habituelle en vue de préparer la saison). C’est dans les Bouches-du-Rhône que les déclarations d’embauche ont le plus diminué (-7,1%). Dans les Alpes-Maritimes, où ont lieu 45% des embauches du secteur dans la région, la baisse est de 1,6%. Une meilleure dynamique des recrutements d’avant-saison est observée dans les Hautes-Alpes et le Var (respectivement +1,9% et +1,8%).

Sur l’ensemble de la saison touristique (d’avril à septembre 2023), les embauches reculent de 5% dans la région.

Davantage d’heures rémunérées en Vaucluse

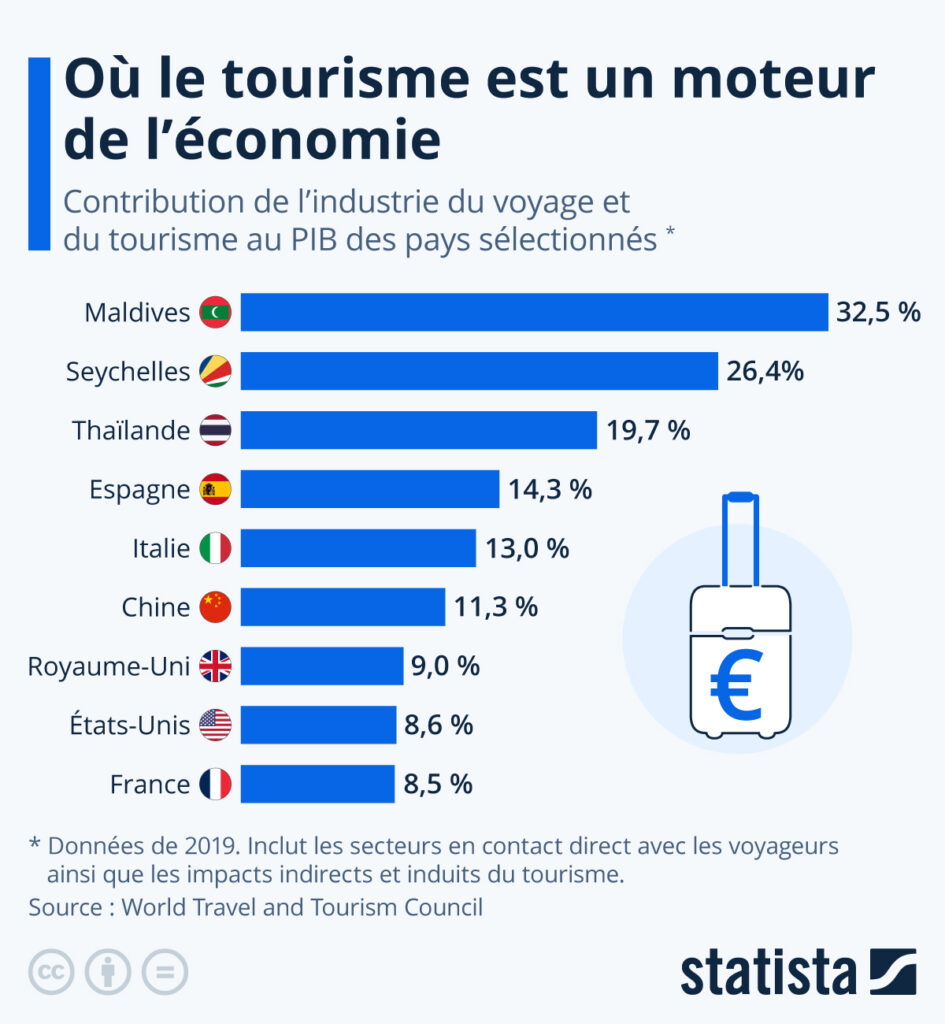

Malgré cette baisse des embauches, l’activité dans l’hébergement-restauration est en hausse : durant la saison 2023, les heures rémunérées par les employeurs dans l’hébergement-restauration sont supérieures à celles observées durant la saison 2022, dans la région (+3%) comme au niveau national (+3,1%). Cette augmentation des heures rémunérées sans hausse parallèle des embauches peut indiquer un marché du travail tendu dans le secteur (avec, par exemple, des personnes employées effectuant plus d’heures), des difficultés de recrutement étant par ailleurs évoquées par les entreprises de l’hébergement-restauration.

Sur un an, l’activité est particulièrement bien orientée dans les Alpes-Maritimes (+5,6 %). En 2022, le département accusait toujours un retard sur son niveau d’avant crise, du fait de la désaffection des touristes étrangers. En 2023, le retour de cette clientèle permet au département de dépasser le nombre d’heures rémunérées mesuré en 2019. Ce rattrapage de l’activité, alors que la fréquentation demeure inférieure, peut, entre autres, s’expliquer par des nuitées plus nombreuses dans les hôtels haut de gamme ou par un plus grand nombre d’heures rémunérées dans la restauration.

La hausse des heures rémunérées est plus modérée dans les Alpes-de-Haute-Provence, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse (de +1,5% à +2,6%). Dans les Hautes-Alpes, le volume d’heures rémunérées diminue nettement (-3,4%).

Les étrangers soutiennent la fréquentation hôtelière

« Avec 15,8 millions de nuitées passées dans les hôtels, la région se place au deuxième rang national, derrière l’Île-de-France, poursuit l’étude l’Insee Paca. D’avril à septembre 2023, la fréquentation hôtelière diminue de 0,7% par rapport à l’année précédente, alors qu’en France, la tendance est à la hausse (+0,3% par rapport à 2022). Par rapport à l’avant-crise, la fréquentation hôtelière régionale est en hausse de 1,5%. »

« Les touristes résidents sont moins nombreux dans les hôtels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (-4,9% par rapport à 2022). C’est donc les touristes venant de l’étranger qui soutiennent la fréquentation hôtelière, avec une hausse sensible des nuitées (+6,3%). Dans la continuité des années précédentes, l’activité des hôtels haut de gamme, de catégorie égale ou supérieure à quatre étoiles, tire vers le haut la fréquentation totale (+4,2%). Dans ce type d’hôtels, la clientèle résidant en France diminue légèrement (-0,8% par rapport à 2022), alors que les non-résidents présentent une dynamique très positive (+9,6%).

Les campings en légère hausse sur un an

« Avec 16,6 millions de nuitées touristiques dans les campings d’avril à septembre 2023, Provence-Alpes-Côte d’Azur occupe la troisième place des régions de France, derrière Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. La fréquentation des campings de la région est en hausse de 1,1% par rapport à 2022 et de 8,5% par rapport à 2019. »

« La clientèle résidant en France représente deux tiers de l’ensemble des campeurs. Elle est quasiment stable par rapport à 2022 (-0,4%). La clientèle venant de l’étranger progresse sensiblement cette saison (+3,7% par rapport à 2022). Cette clientèle de l’étranger est principalement européenne. Les campeurs néerlandais sont toujours bien représentés, mais passent, en part, derrière la clientèle allemande, en forte hausse. »

« Comme pour les hôtels, les campings des gammes supérieures sont les plus dynamiques. Les nuitées dans les campings 4 et 5 étoiles progressent nettement (+5,1% par rapport à 2022, et +9,6% pour la seule clientèle provenant de l’étranger). »

Les autres hébergements collectifs à la peine

« En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la fréquentation des autres hébergements collectifs touristiques (AHCT) génère 9 millions de nuitées cette saison, en baisse de 7,7% par rapport à 2022. La clientèle résidente se replie nettement (-8,9% par rapport à 2022). La clientèle non-résidente connaît une baisse plus limitée (-1,5%). »

Etienne Lenzi et Corinne Roche de l’Insee