Le nouveau Premier ministre François Bayrou, nommé en décembre par Emmanuel Macron, vient de prononcer sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale. Budget, sécurité européenne, Ukraine : le Premier ministre a dressé sa feuille de route pour les mois à venir. Il a ainsi déclaré vouloir remettre en chantier la réforme des retraites, et a appelé les partenaires sociaux à rouvrir les négociations dès vendredi afin de trouver au plus vite un accord « socialement plus juste ». Le Premier ministre a assuré être prêt à négocier jusqu’à l’âge de départ à la retraite, fixé à 64 ans dans la loi entrée en vigueur en 2023 malgré des mois de mobilisations.

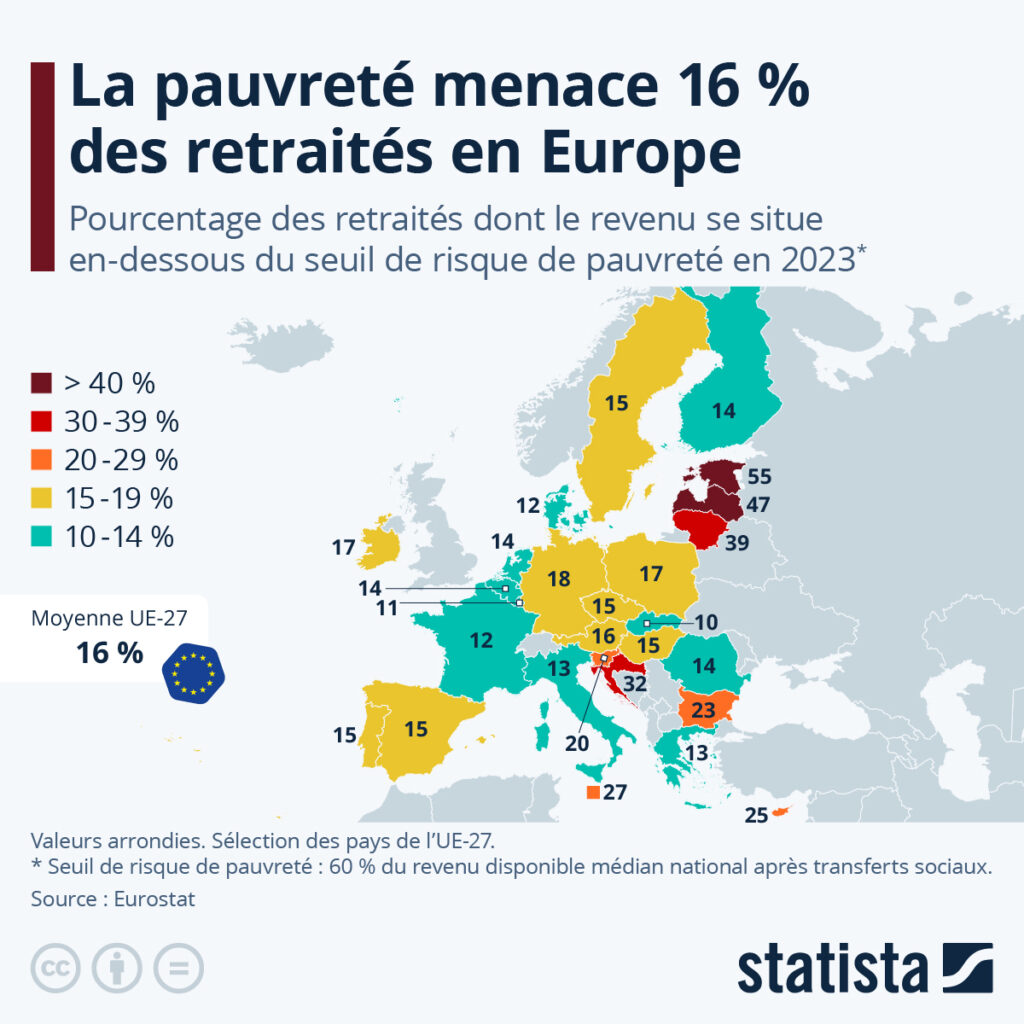

Comme le met en avant notre carte, les retraités de certains pays d’Europe sont beaucoup plus menacés que d’autres par la précarité économique. D’après Eurostat, la pauvreté menace en moyenne 16 % des retraités européens. Ce taux correspond plus précisément à la proportion de retraités dont les revenus se situent en-dessous du seuil de risque de pauvreté, c’est-à-dire inférieurs à 60 % du revenu disponible national médian après prise en compte des transferts sociaux.

La situation est particulièrement préoccupante dans les pays baltes, où la part de retraités « à risque de pauvreté » atteint voire dépasse 40 %. En Allemagne, environ 20 % des retraités sont menacés par la précarité, soit un chiffre supérieur de 4 points à la moyenne de l’UE. Pour compléter leurs revenus, il est estimé que 11 % des retraités allemands (65-74 ans) sont obligés d’exercer un emploi, bien souvent des petits boulots.

Avec environ 12 % de retraités qui touchent moins de 60 % du revenu médian disponible, la France affiche l’un des taux les plus bas d’Europe, juste derrière la Slovaquie (10,1 %) et le Luxembourg (10,7 %). Même si de fortes disparités existent à l’échelle nationale (en fonction du sexe, des régions,…), cette statistique suggère que système de retraite français protège relativement efficacement les personnes âgées contre la précarité.

Quelle est l’espérance de vie en bonne santé à la retraite ?

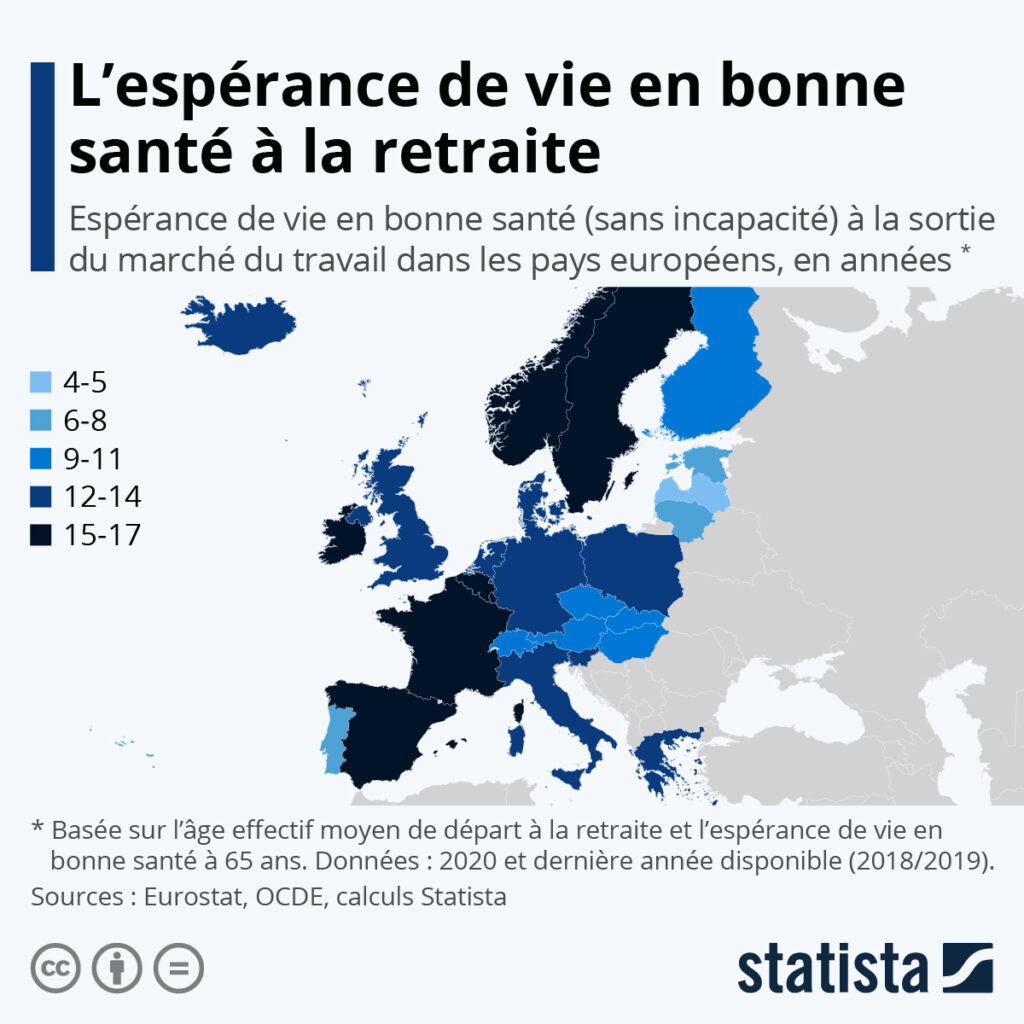

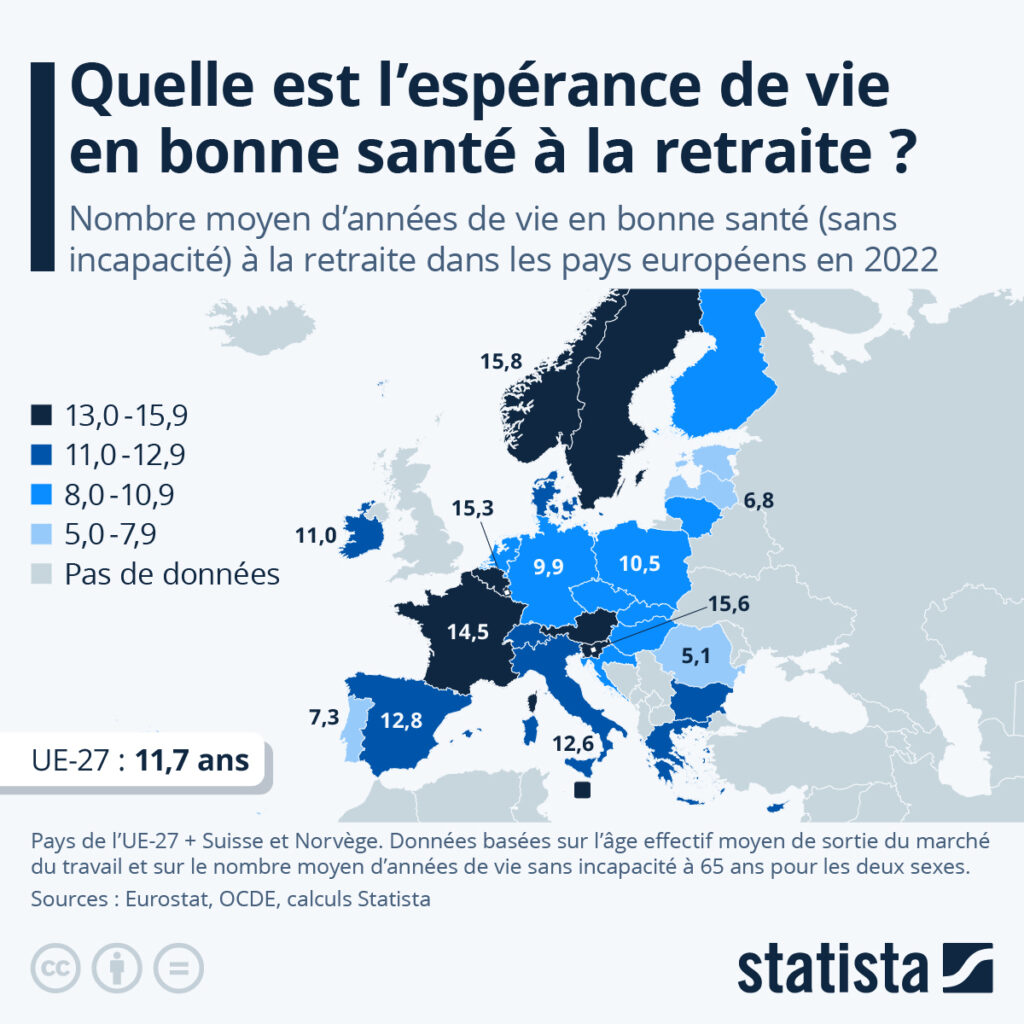

Avec le pouvoir d’achat, les retraites sont l’un des thèmes politiques les plus débattus en France ces dernières années. L’espérance de vie de la population est un indicateur qui revient souvent dans les débats sur l’âge légal à fixer pour le départ à la retraite. En partant du principe que l’espérance de vie sans souffrir d’incapacité est encore plus pertinente, nous avons cherché à calculer le nombre d’années que les Européens peuvent espérer profiter de leur retraite en bonne santé.

En moyenne, dans les 29 pays européens présentés sur notre carte, l’espérance de vie en bonne santé après la retraite se situait autour de 12 ans en 2022 (UE-27 : 11,7 ans), pour un âge effectif moyen de sortie du marché du travail qui était de 63 ans.

Les Norvégiens, les Slovènes et les Luxembourgeois étaient ceux qui pouvaient espérer profiter de leur retraite en bonne santé le plus longtemps (15 à 16 ans en moyenne). Les Maltais, les Belges, les Français et les Suédois (14 à 15 ans) se situaient également au-dessus de la moyenne européenne. Dans le détail, les deux nations scandinaves, Malte, la Slovénie, la France et la Belgique, font partie des huit pays de la région étudiée qui affichent la plus longue espérance de vie sans incapacité après 65 ans. D’autres indicateurs, comme l’âge moyen de sortie du marché du travail, influencent également le nombre moyen d’années en bonne santé que l’on peut espérer vivre une fois retraité. Par exemple, c’est au Luxembourg et en Slovénie que l’on trouve l’âge effectif moyen de sortie du marché du travail le moins élevé (autour de 60 ans).

Les moins bien lotis sont les retraités baltes, portugais et roumains pour lesquels l’espérance de vie sans incapacité est inférieure à 10 ans. Elle descend même à moins de 7 ans en Estonie et à 5 ans en Roumanie. Ces moyennes nationales sont la conséquence d’une combinaison entre un âge moyen de départ à la retraite tardif (65 ans ou plus) et des indicateurs de santé médiocres au sein de la population.

Il est important de souligner qu’il s’agit de moyennes à l’échelle des pays et que les durées varient selon les catégories socioprofessionnelles et le niveau de vie. En France par exemple, si l’on regarde l’espérance de vie générale, les chiffres de l’Insee montrent que les ouvriers vivent en moyenne 6 ans de moins que les cadres, et que les 5 % les plus pauvres meurent en moyenne 13 ans plus tôt que les 5 % les plus fortunés.

Enrichi d’études plus fines sur l’espérance de vie en bonne santé selon les métiers, cet indicateur pourrait éventuellement permettre de construire des systèmes de retraite plus équitables et transparents.

De Valentine Fourreau et Tristan Gaudiaut pour Statista