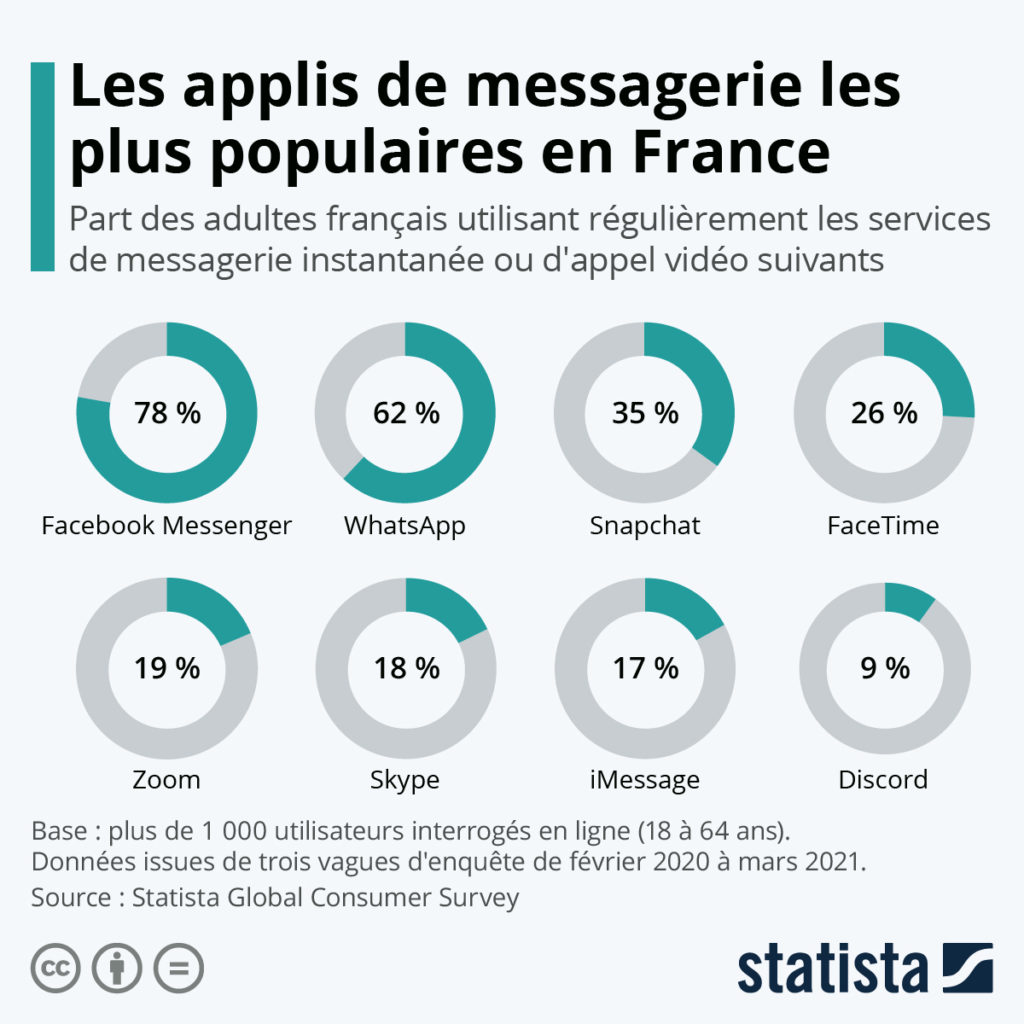

Malgré les critiques qu’elle a pu rencontrer en matière de cybersécurité et de protection des données, l’application de visioconférence Zoom a su rapidement rectifier le tir et profiter du boom des usages numériques pendant le confinement. Alors que le télétravail s’est généralisé sur une bonne partie de la planète et que les personnes étaient à la recherche d’outils pour communiquer et rester en contact, les logiciels d’appels vidéo ont connu un essor sans précédent, Zoom devenant l’un des services les plus populaires et l’un des grands gagnants de la pandémie.

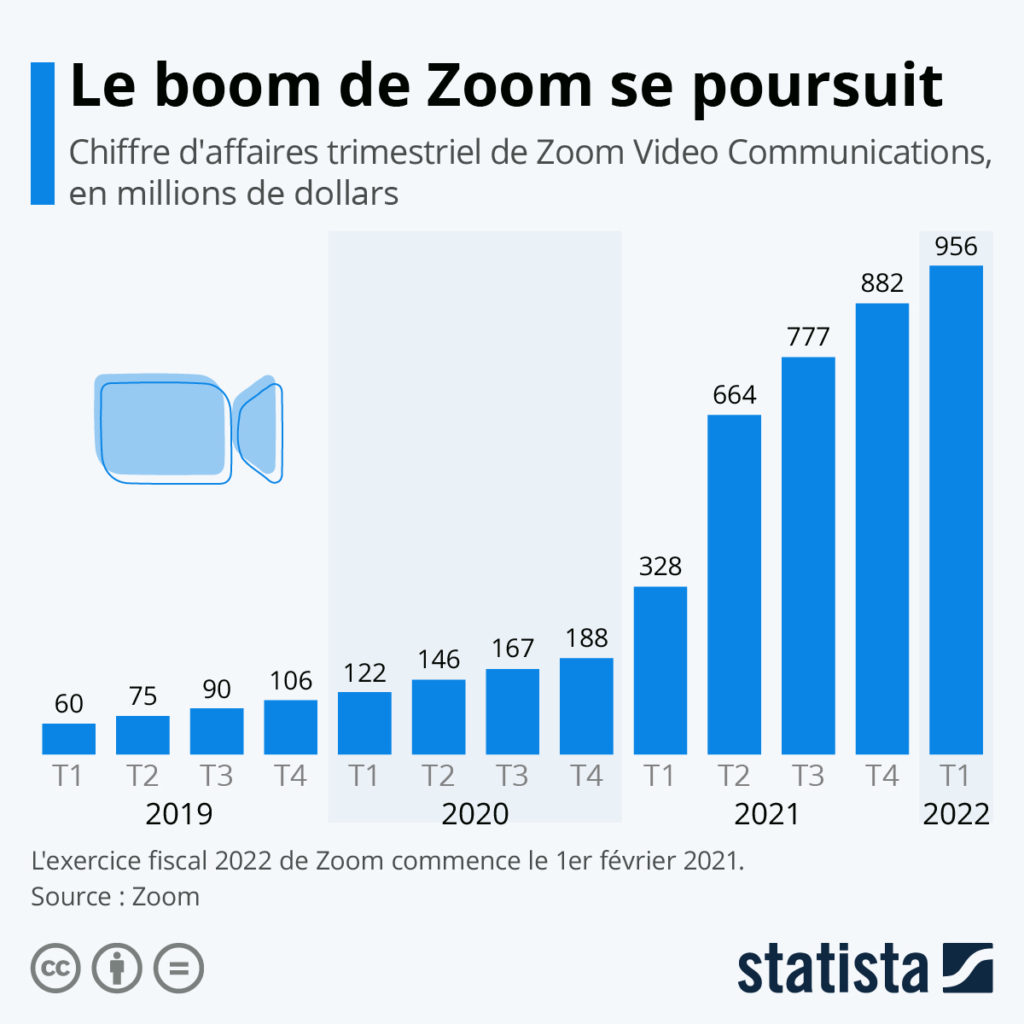

Comme le montre notre graphique, Zoom a vu ses revenus grimper en flèche en 2020 et continue d’afficher une bonne dynamique de croissance cette année. Au cours de son dernier trimestre, de février à avril 2021 (l’exercice fiscal débute le 1er février), la société a enregistré un chiffre d’affaires de 956 millions de dollars, soit une multiplication par trois de ses revenus par rapport à la même période en 2020 (qui correspondait au début de la pandémie). L’entreprise mise sur la poursuite de sa croissance au cours de l’année 2021, même si elle se prépare à un retour à la normale à moyen terme, avec le rebasculement vers le travail en présentiel et à la concurrence acharnée des géants du secteur, dont Microsoft et Google.

De Tristan Gaudiaut pour Statista