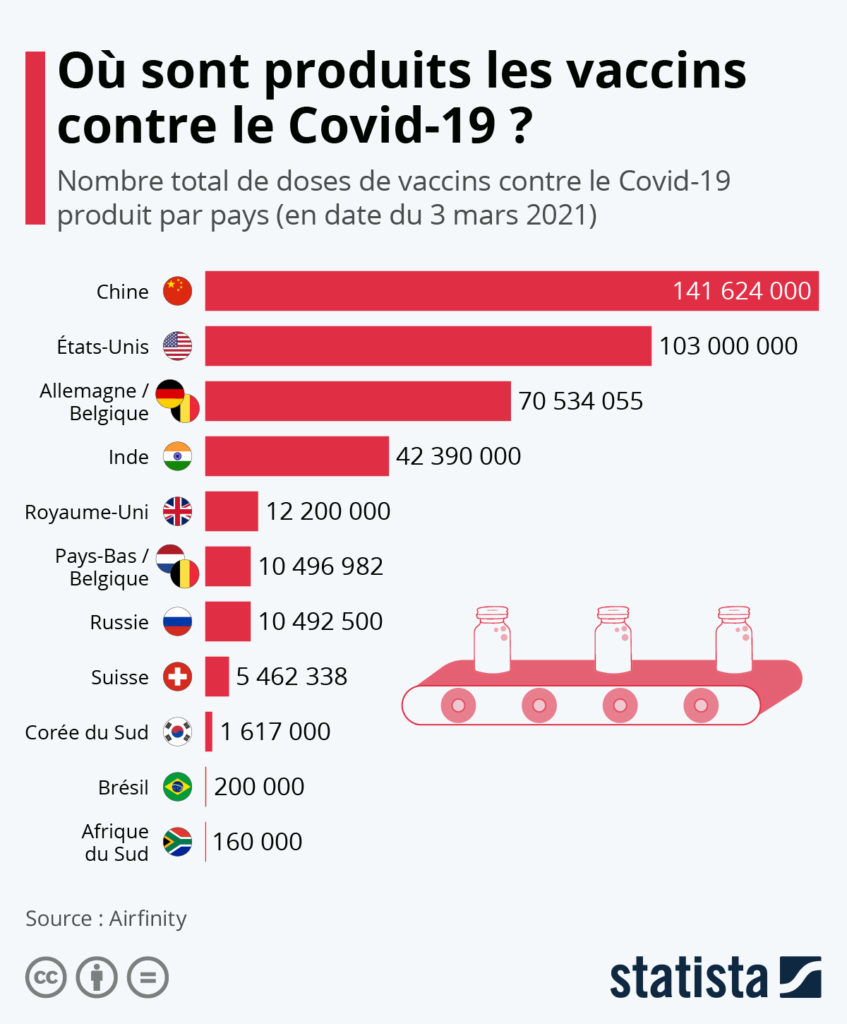

Le ton est monté à plusieurs reprises ces derniers temps entre Londres et Bruxelles au sujet des vaccins contre le Covid-19. Le Royaume-Uni a récemment exprimé des craintes face au renforcement du contrôle des exportations de doses produites par l’UE, évoquant un pas dangereux en direction du « nationalisme vaccinal ». Des déclarations qui n’ont pas manqué de faire réagir les représentants européens, qui ont en réponse pointé du doigt le blocage des exportations imposé par Londres et Washington.

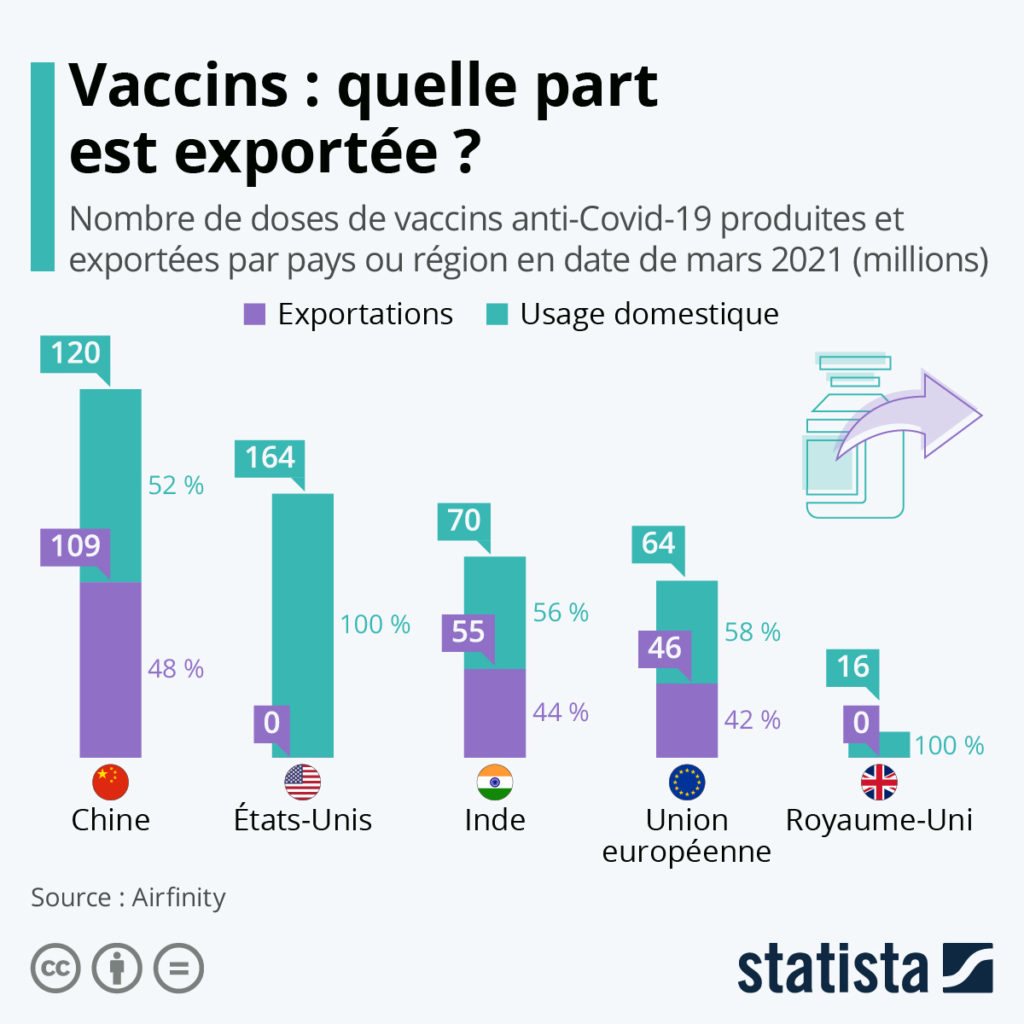

Comme le montre notre graphique, Joe Biden semble effectivement avoir adopté une stratégie « America First » en ce qui concerne la production et la distribution de vaccins aux États-Unis. Les données compilées par Airfinity révèlent que sur les 164 millions de doses fabriquées sur le sol américain au mois de mars, aucune n’a été exportée. La situation du Royaume-Uni est similaire, avec un total de 16 millions de doses produites pour sa propre campagne de vaccination. À l’inverse, la Chine a envoyé à ce jour un peu plus de la moitié de ses 229 millions de doses à l’étranger. Quant à l’Union européenne et à l’Inde, elles ont également exporté une part importante de leur production, soit respectivement 42 % et 44 % de leurs doses.

.

Tristan Gaudiaut pour Statista