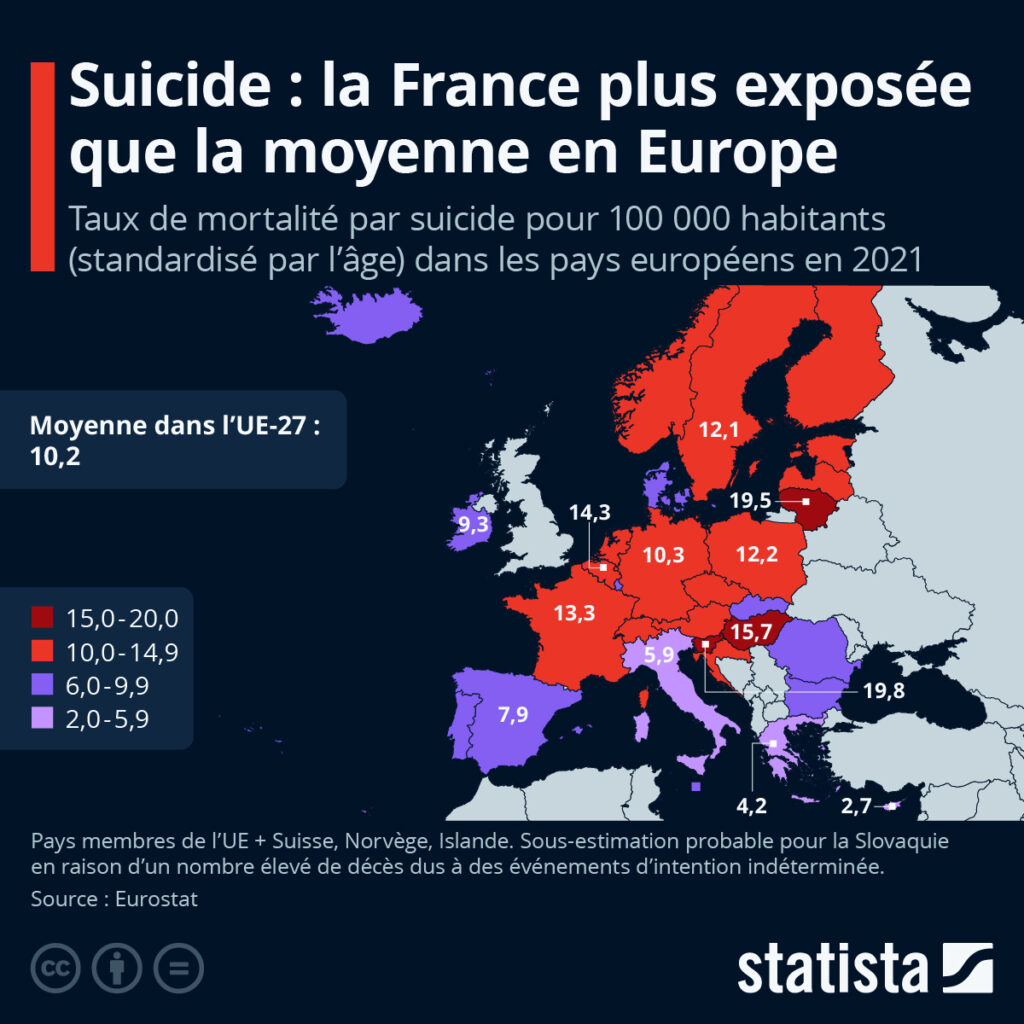

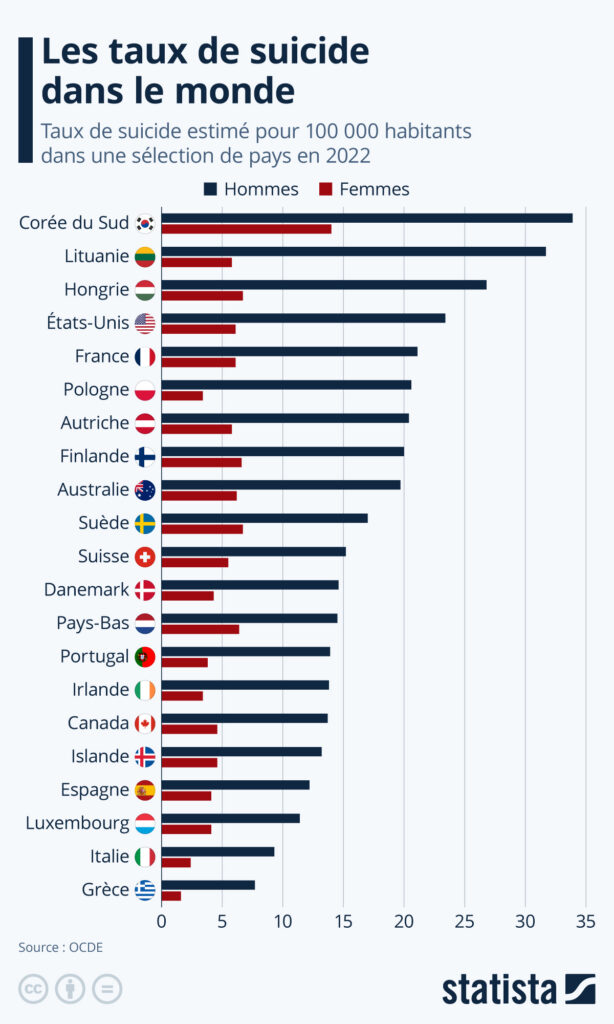

Chaque année près de 50 000 personnes mettent fin à leurs jours dans l’Union européenne, selon les données d’Eurostat, dont près de 10 000 en France. À l’occasion de la Journée mondiale de prévention du suicide ce 10 septembre, nous nous sommes penchés sur les taux de mortalité par suicide en Europe. Quels pays sont les plus (et les moins) exposés à ce fléau ?

Les données d’Eurostat présentées sur notre carte montrent que la France est particulièrement concernée par le suicide. En effet, en 2021, le nombre de décès liés à cet acte pour 100 000 personnes en France était de 13,3, contre 10,3 en Allemagne, 7,9 en Espagne, 5,9 en Italie et 10,2 en moyenne dans l’UE.

Les pays les plus exposés de la région étaient la Slovénie, la Lituanie et la Hongrie, avec des taux de mortalité par suicide compris entre 15 et 20 pour 100 000 habitants, et les moins exposés Chypre, la Grèce et l’Italie, avec des taux compris entre 2 et 6 pour 100 000 personnes.

Le suicide frappe plus durement les hommes

Comme le montre notre infographie, basée sur les données de l’OCDE, la prévalence du suicide varie de façon significative entre les pays, mais également entre les hommes et les femmes. En France, en 2022, un peu plus de 21 hommes se sont suicidés pour 100 000 habitants, alors que ce taux était de 6,1 pour les femmes, soit plus de trois fois moins. En Lituanie, en Hongrie ou encore en Pologne, le ratio de suicides était plus de quatre fois supérieur chez les hommes. Chez les femmes, la Corée du Sud affichait de loin le taux le plus élevé des pays inclus, avec 14 cas pour 100 000 habitants.

Si ces données n’incluent que les pays de l’OCDE, il est important de noter que le suicide n’est pas un phénomène limité aux seuls pays à haut revenu. Selon l’Organisation mondiale de la santé, la région africaine a le taux de suicide le plus élevé au monde, estimé à 11,2 personnes pour 100 000 habitants en 2019, contre une moyenne mondiale de 9,0 pour 100 000 habitants cette année-là. Le Lesotho affiche des taux particulièrement élevés, avec 87,5 pour 100 000 habitants, suivi par l’Eswatini, avec 40,5 pour 100 000 habitants. L’OMS souligne que 77 % des suicides ont eu lieu dans des pays à revenu faible ou intermédiaire en 2019, ajoutant que le manque de données sur le suicide a conduit à une sous-déclaration continue.

De Tristan Gaudiaut et Valentine Fourreau pour Statista

Si vous ou quelqu’un dans votre entourage avez besoin d’aide, vous pouvez trouver une liste de services d’assistance téléphonique et de sites web consacrés au suicide par pays ici.