Au lendemain de l’interview du président de la République dans laquelle il l’évoquait, le Premier ministre, Gabriel Attal, a confirmé lundi 11 mars qu’un projet de loi pour une « aide à mourir » devrait être présenté en avril au Conseil des ministres, puis étudié à l’Assemblée à partir du 27 mai. Le texte prévoit d’offrir la possibilité « de demander une aide à mourir sous certaines conditions strictes » à certains patients atteints de maladies incurables, et, pour les patients dont la demande serait acceptée, ouvrirait la voie au suicide assisté ou possiblement à l’euthanasie.

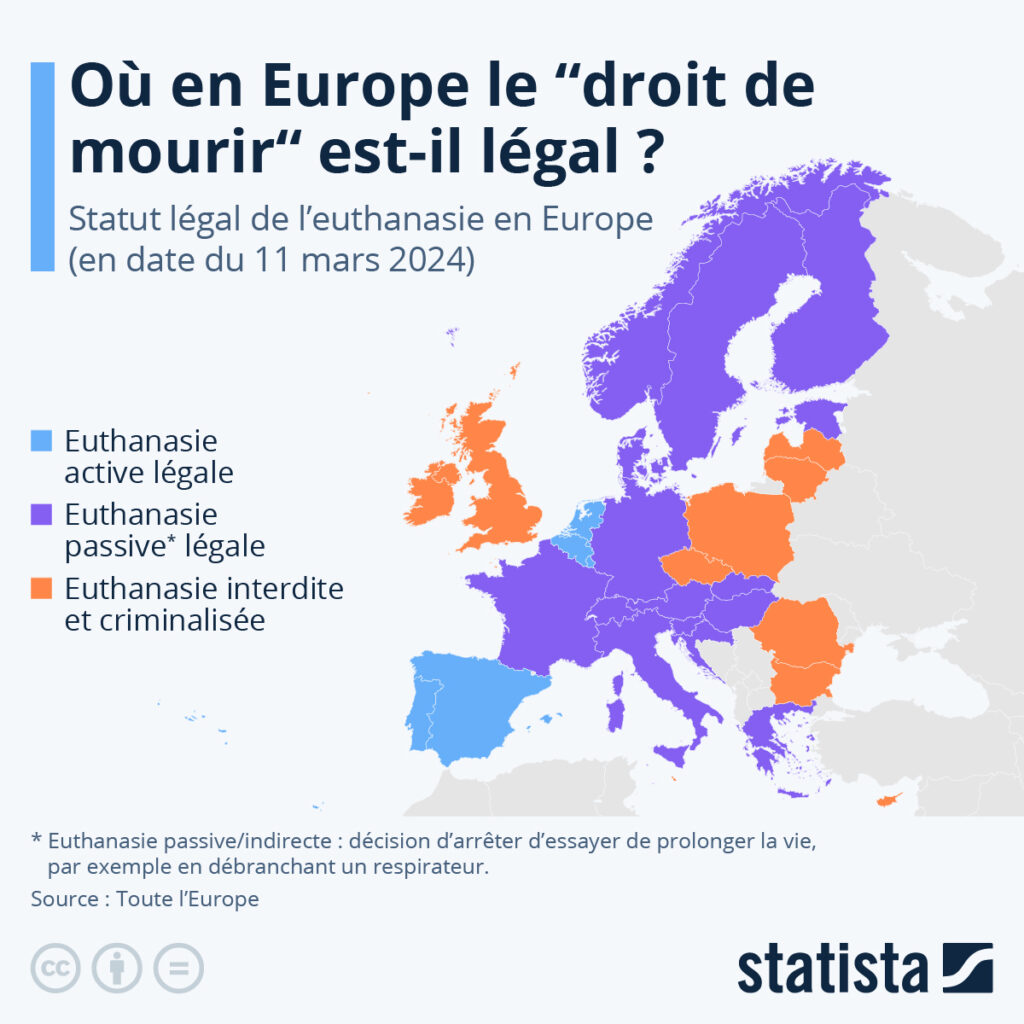

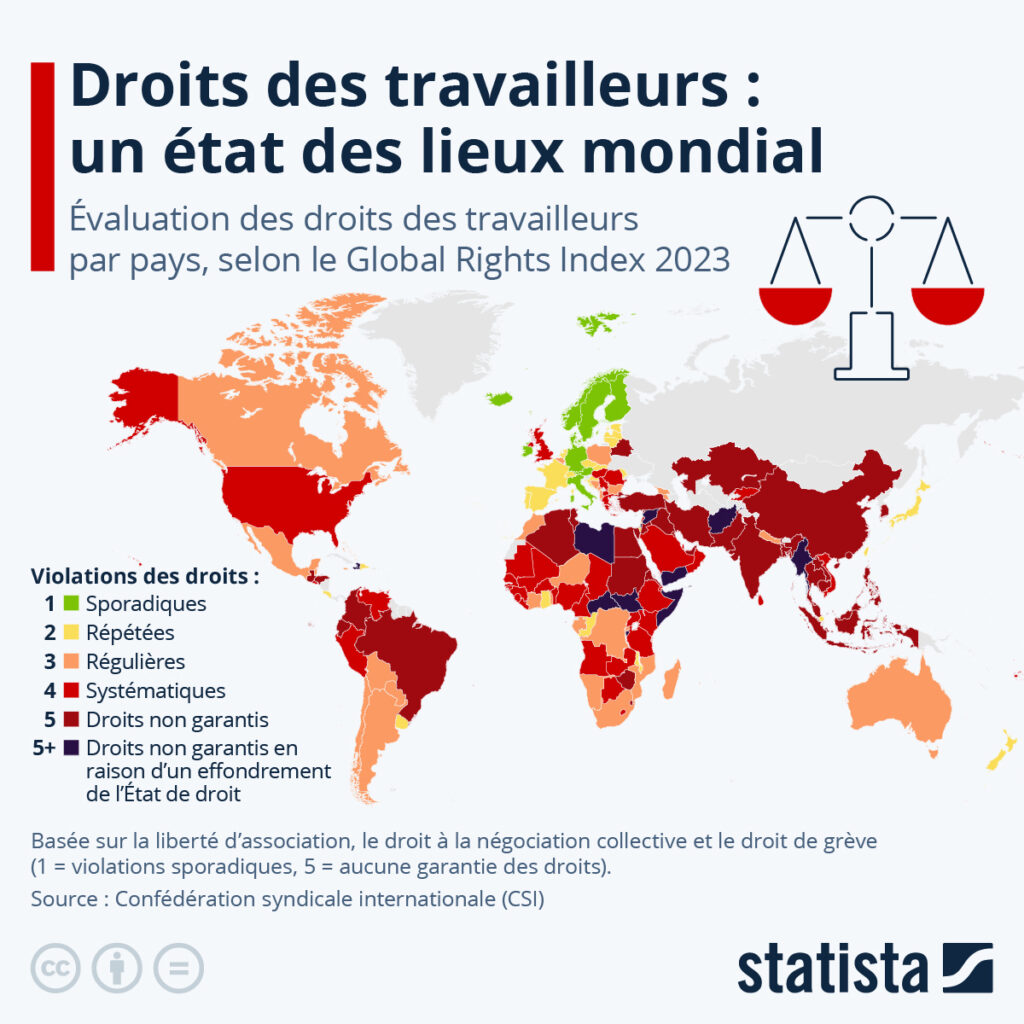

Comme le monde notre carte, basée sur des données compilées par le site Toute l’Europe, seuls cinq pays européens ont pour le moment légalisé l’euthanasie active, c’est-à-dire le fait de donner intentionnellement la mort à un patient afin de mettre fin à ses souffrances : les Pays-Bas depuis 2001, la Belgique depuis 2002, le Luxembourg depuis 2009, l’Espagne depuis 2021, et le Portugal depuis 2023. L’euthanasie active se différencie du suicide assisté, qui consiste à se donner soi-même la mort avec l’aide d’autrui, par exemple un médecin qui prescrirait les drogues nécessaires. Elle est également différente de l’euthanasie passive, ou « laisser mourir », qui consiste à cesser d’essayer de prolonger la vie d’un patient incurable en refusant l’acharnement thérapeutique. Celle-ci est autorisée en France depuis le vote de la loi Leonetti en 2005, ainsi que dans de nombreux autres pays européens, comme le Danemark ou la Grèce. Certains pays qui reconnaissent le droit à l’euthanasie passive autorisent également le suicide assisté : c’est le cas, par exemple, de l’Allemagne et de l’Italie.

L’euthanasie reste cependant complètement illégale, et parfois sévèrement pénalisée, dans plusieurs pays d’Europe. En Bulgarie, par exemple, l’aide au suicide est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à six ans de prison ; à Malte, la peine peut aller jusqu’à douze ans. Au Royaume-Uni, l’euthanasie peut être considérée, selon les circonstances, comme un homicide volontaire ou un meurtre, et elle est passible de la prison à vie.

De Valentine Fourreau pour Statista