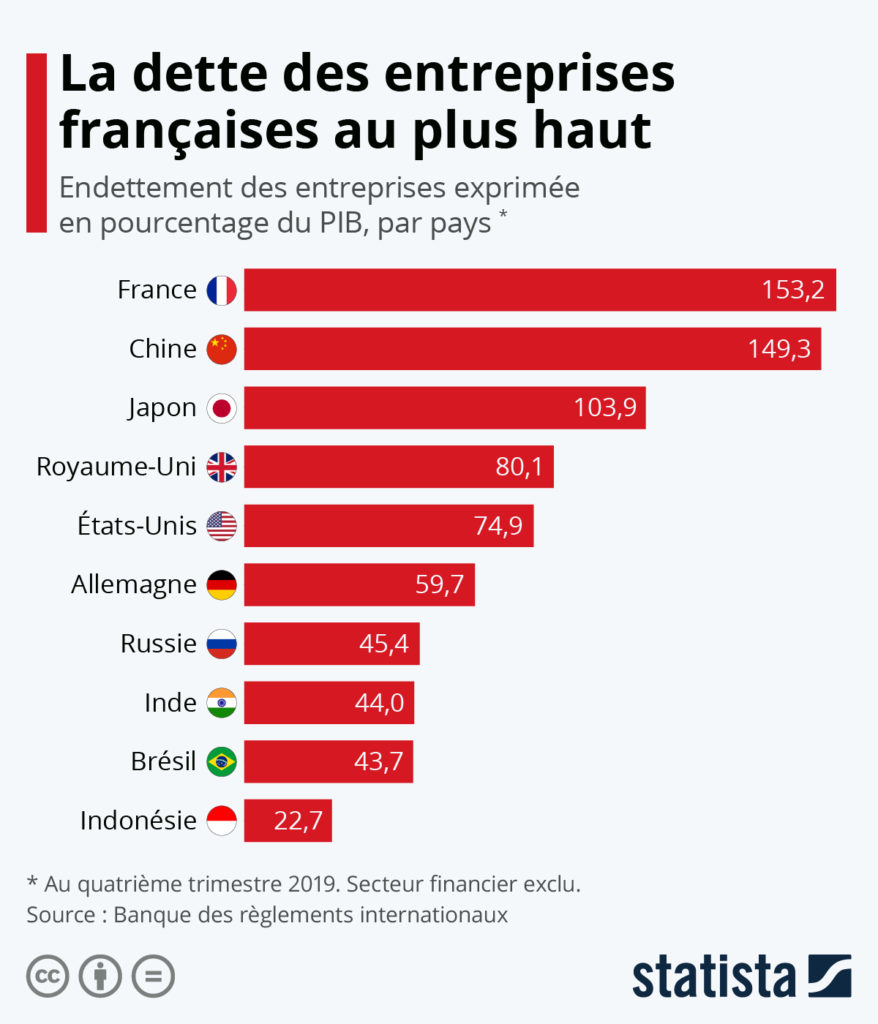

La dette des entreprises françaises, déjà parmi les plus élevées au monde, s’est aggravée avec la crise du Covid-19 et fait courir des risques au système financier français. Au quatrième trimestre 2019, l’endettement brut des entreprises françaises (non financières) atteignait déjà plus de 150 % du Produit intérieur brut (PIB) d’après les données de la Banque des règlements internationaux (BRI). En comparaison, l’endettement des entreprises britanniques et allemandes se situait respectivement à hauteur de 80 % et 60 % du PIB.

Ce niveau élevé de dette en France résulte en grande partie des taux d’intérêt très bas des prêts accordés aux sociétés non financières ces dernières années. Avec la situation économique actuelle et l’octroi massif des prêts garantis par l’Etat, le gonflement de la dette des entreprises est inéluctable et fait désormais craindre un risque pour la rentabilité des banques commerciales.

Comme le montre le graphique publié par Statista, l’endettement des entreprises est également particulièrement élevé en Chine et au Japon, où il représentait plus de 100 % du PIB fin 2019. Il est en revanche beaucoup plus faible dans les économies émergentes telles que l’Inde, le Brésil ou l’Indonésie.

De Tristan Gaudiaut pour Statista