Daft Punk, c’est fini. Après une aventure de 28 ans, les deux célèbres musiciens électroniques français ont annoncé leur séparation dans une vidéo surprise postée sur You tube ce lundi 22 février. Huit ans après la sortie du dernier album ‘Random Access Memories’ – leur plus grand succès commercial avec près de 4 millions d’exemplaires vendus – le duo formé par Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo a décidé de tourner la page, alors que les fans s’attendaient plutôt à un retour.

Il y a quelques semaines, le fils de l’ancien gérant de la discothèque ‘Le Privé’ aux Angles avait exhumé, et mis en ligne sur You tube, le plus long set (2h55) jamais enregistré suite à la venue du groupe en 1995 dans ce club mythique des nuits avignonnaises.

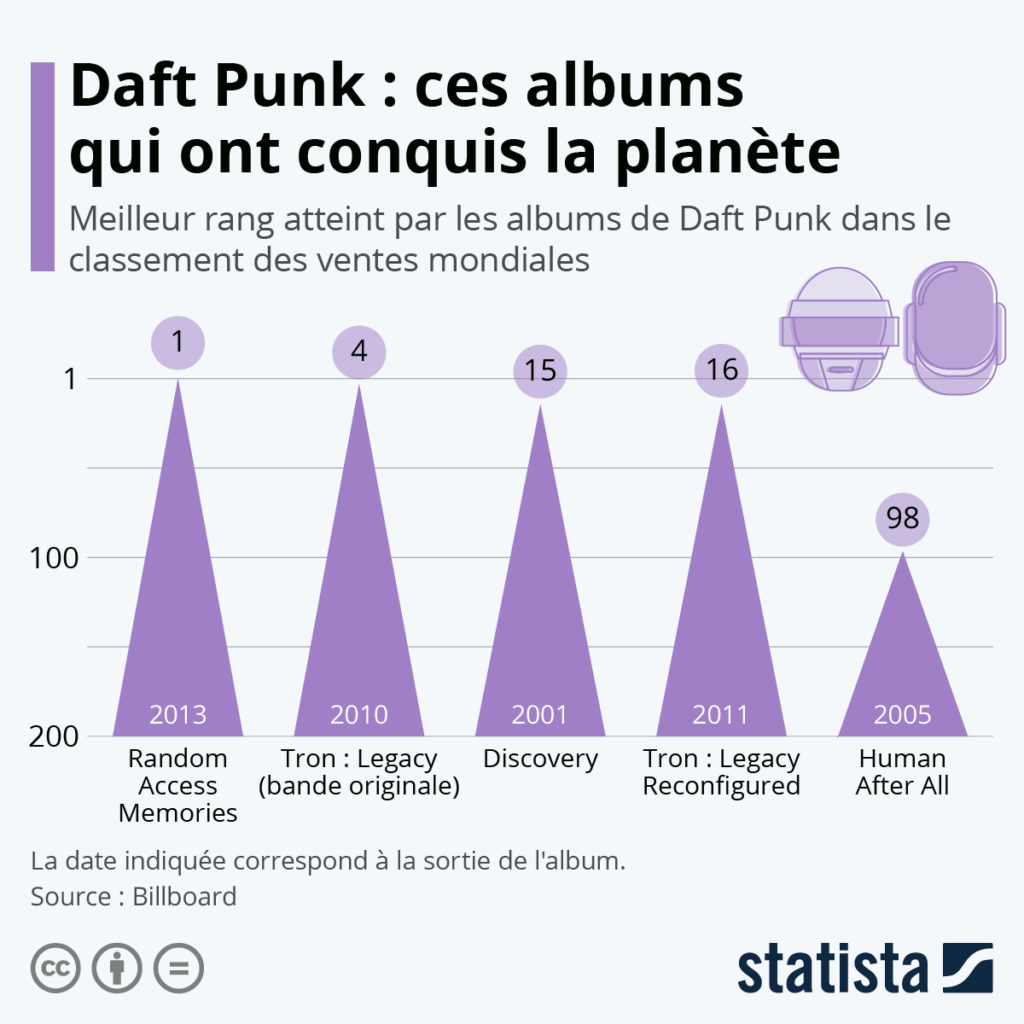

Au cours de sa carrière, Daft Punk a révolutionné la musique électro et est aujourd’hui considéré comme l’un des groupes les plus influents de l’histoire de ce genre. Si c’est avec ‘Random Access Memories’ que le duo a battu tous les records en atteignant le premier rang des ventes mondiales et en empochant 4 Grammy awards d’un coup, d’autres productions plus anciennes ont également rencontré un fort succès international. On peut notamment citer l’album issu de la bande originale du film éponyme : ‘Tron : Legacy’ (4e rang mondial), ou encore le deuxième album studio du groupe sorti en 2001 : ‘Discovery’ (15e).

Tristan Gaudiaut pour Statista