Rencontré lors de la journée de séminaire de l’eau organisée par l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, André Bernard, président de la Chambre régionale d’agriculture de Provence-Alpes-Côte d’Azur propose sa vision de l’agriculture engagée dans la modernité.

«La situation en Vaucluse est préoccupante car nous n’avons pas eu de vraies précipitations depuis trois mois, observe André Bernard, président de la Chambre régionale d’agriculture de Paca. La partie ouest du Vaucluse a dépassé les précipitations annuelles à tel point qu’il y a eu de petites inondations très localisées. Sur la partie est du département –autour du plateau de Sault- ainsi qu’au Mont Ventoux, il y a très peu eu de neige, du coup les nappes phréatiques sont à un niveau bas.»

La Durance et le Verdon

«Heureusement une partie du département est desservie par la Durance ou par le Verdon via le canal de Provence sur des ressources qui sont stockées. Certes l’enneigement est moins important que les années précédentes et historiquement mais supérieur à ce qu’on a connu l’année dernière. Egalement EDF explique que le barrage de Serre-Ponçon se remplira pour atteindre la cote touristique au 1er juillet ce qui nous permettra de disposer d’une réserve d’eau pour travailler tout en l’économisant.»

Innovation et technologie

«Le monde agricole, depuis des années, et en particulier dans le Vaucluse, a fait d’énormes efforts puisque nous avons divisé par deux voire plus le volume d’eau pour l’irrigation des cultures en passant d’une irrigation gravitaire –qui réalimente les nappes- parfois au bénéfice des communes et des prélèvements individuels mais qui ne permet pas d’aller dans des secteurs un peu en hauteur.»

Arroser en hauteur

«Comme l’urbanisation a grignoté les terres agricoles qui étaient irriguées par les canaux gravitaires autour d’Avignon, d’Orange, de Carpentras, de Cavaillon et tous les autres villages, l’agriculture a du se repositionner sur les hauteurs et, aujourd’hui, avec le changement climatique et d’irrégulières précipitations nous devons désormais arroser sur les coteaux les vignes et les arbres fruitiers, ce qui ne se faisait pas auparavant.»

Du goutte à goutte aux sondes

«Pour arroser ces cultures sur ces territoires, nous utilisons le goutte à goutte –une technique qui existe depuis 25 ou 30 ans- qui passe au pied des arbres, des vignes et des cultures. Maintenant, depuis presque 10 ans, nous pilotons l’irrigation du sol via des sondes qui mesurent le degré d’hygrométrie tous les 10 cm, jusqu’à parfois 1m de profondeur dans le sol, suivant les cultures, et transmet instantanément les données digitales au cultivateur qui déclenche, selon ces informations, l’irrigation afin de ne pas gaspiller l’eau. Cependant cette technologie réclame à ce que nous disposions de réserves d’eau stockée et accessible pour la distribuer quand cela est nécessaire. Avec cette technologie nous avons réussi à diminuer très fortement le volume d’eau utilisé.»

Une meilleure pratique du travail des sols

«Nous avons également nettement amélioré les pratiques du travail des sols, notamment en enherbant entre les rangs, afin que le sol ne se réchauffe trop et ne s’assèche pas. Egalement lorsque nous récoltons, nous ensemençons, ce qui va permettre de stocker plus d’eau ainsi que d’améliorer la structure du sol. De plus, ce couvert végétal permettra d’absorber le carbone et la chaleur. L’intérêt de cette biomasse ? Demain elle alimentera les méthaniseurs et produira du bio-gaz en plus de ce que nous produisons. C’est tout une réflexion qui est en cours.»

Des ombrières photovoltaïques au secours des vergers

«Nous pouvons aussi explorer un autre système qui permet de réduire l’exposition au soleil comme l’agroforesterie, de type oasis, de façon à avoir un couvert végétal et cultiver en dessous. L’inconvénient ? L’arbre a aussi besoin d’eau et nous ne maitrisons pas l’ensoleillement. Or, il y a des techniques, aujourd’hui qui permettent de produire de l’énergie électrique au moyen de systèmes pivotants –des ombrières photovoltaïques- qui laissent passer la lumière tout en ombrageant les plantes lorsqu’il fait chaud et permettent de réduire la consommation d’eau. Ces systèmes sont aujourd’hui en expérimentation.»

Des expérimentations menées au lycée agricole de Carpentras-Serre

«A ce propos, nous venons d’inaugurer au lycée agricole de Carpentras-Serre l’installation d’un verger de cerisiers sous ombrières. Ces structures seront également équipées de filets pour protéger les arbres et les fruits. Pour autant la vie reste très présente dans nos exploitations car les lapins, les oiseaux pénètrent dans les serres ainsi que les haies qui abritent les parcelles et regorge d’une faune très présente.»

Le débat sur l’eau

«Pour autant, pour économiser de l’eau il faut en disposer. Heureusement que nos anciens ont réalisés les deux ouvrages hydro-électriques Serre-Ponçon et du Verdon (dont une part de l’eau est réservée pour le canal de Provence), au départ conçus pour sécuriser en eau, la ville de Marseille. Sans Serre-Ponçon nous n’aurions pas pu, non plus, sécuriser l’arrivée en eau pour la région. Ainsi, 80% de l’eau consommée sur la région Sud Paca est de l’eau stockée et transportée. Sans ces aménagements, ainsi que le Canal de Vaucluse, pensé par nos anciens, plus de 5 millions d’habitants n’auraient pas eu leur place en Provence. Certes il y a moins de neige, il pleut différemment, mais même si les précipitations doivent baisser, il tombe encore assez d’eau pour alimenter Serre-Ponçon et le Verdon.»

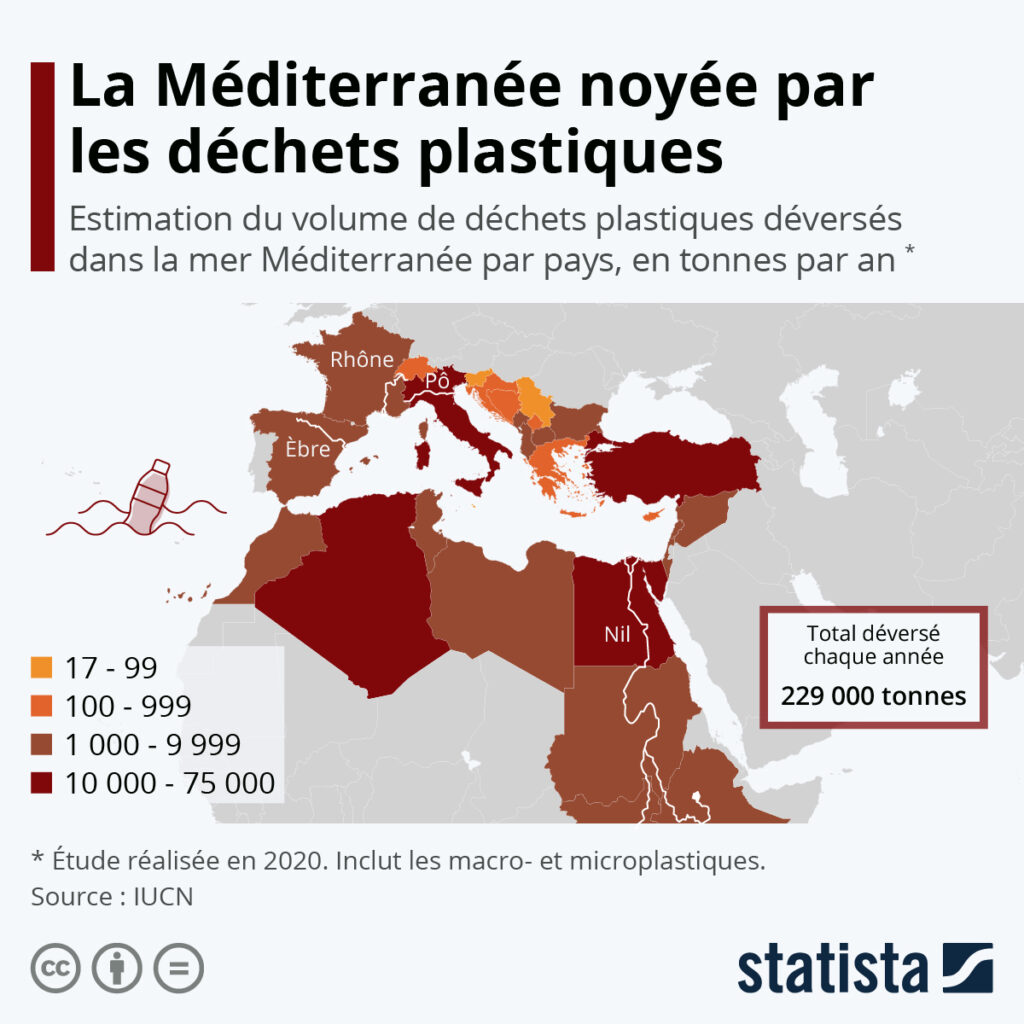

Le Rhône

«Sans ces régulateurs, l’été, il n’y aurait plus assez d’eau pour vivre dans la région. Dans cette part, l’agriculture en utilise 10% soit 200 millions de m3 réservés à l’agriculture sur Serre-Ponçon sur les 2 milliards existants. Le Rhône est de deuxième fleuve le plus porteur d’eau douce de la méditerranée après le Nil. Et il reste très peu utilisé, l’agriculture en prélève moins d’un jour du débit du Rhône. Certes, là aussi il y a une baisse, des irrégularités dans le débit et l’étiage –le plus bas niveau de l’eau- qui avait auparavant lieu en septembre car la neige fondait en juillet et août, ce qui fait que l’arrivée d’eau est plus rapide mais techniquement gérable.»

Nourrir nos concitoyens

«Nous avons de l’eau, le tout est de la stocker, de la transporter et d’accompagner les agriculteurs à mettre en place les pratiques et du matériel qui permet d’économiser l’eau pour relever le défi de nourrir nos concitoyens avec des produits du terroir car plus de 50% des fruits et légumes consommés en France proviennent d’Espagne, d’Italie, de Pologne –le plus important producteur de pommes- et du Maroc.»

La souveraineté alimentaire

«On a demandé à nos grands-parents et parents, au sortir de la guerre, de travailler à la souveraineté alimentaire de notre pays. Ils ont relevé le défi et l’alimentaire est devenu très peu cher dans les dépenses. Dans les années 1960, la part de l’alimentation dans le budget de consommation des ménages représentait 29% dont la moitié revenait au paysan. Aujourd’hui la part alimentaire est de plus de 17% et la part qui revient aux agriculteurs est de moins de 3%. Le produit agricole bord-champs a été fortement déprécié et n’est pas payé à sa juste valeur. Ça veut dire qu’à court terme, on trouve des solutions en important d’ailleurs, c’est-à-dire de pays qui ont moins d’eau que nous. Les fruits et légumes vampirisent leurs nappes et cours d’eau pour nous servir à moindre prix.»

Production de fruits et légumes, un modèle économique ultra libéral

«L’eau est essentielle à la vie et pour se nourrir, or on importe de plus en plus de pays qui n’ont ni les mêmes règles ni les mêmes normes que nous. Pourtant lorsque l’on disparait sur un secteur, les pays importateurs remontent les prix et les baissent lorsque nous le reprenons. C’est bien que nous avons un rôle de régulateur sur le marché. Aujourd’hui, les industriels ne trouvent pas dans le pays, les productions nécessaires, parce que les producteurs ne veulent pas prendre le risque d’une culture qu’ils ne pourraient pas porter à son terme, ou perdre pour n’avoir pas pu la protéger faute de molécules que les autres pays continuent d’utiliser. Par exemple qui sait que le plus grand utilisateur de glyphosate est la SNCF pour désherber ses voies ?»

La disponibilité en eau en France

«Le challenge pour sécuriser notre avenir, pour que les agriculteurs s’adaptent au changement climatique, tout en répondant à la souveraineté alimentaire, c’est de pouvoir demain, stocker l’eau et utiliser l’innovation technologique pour l’économiser. Comment expliquer qu’aujourd’hui nos éleveurs vont acheter du foin en Espagne et que nous on n’en fait pas ? Eux arrosent et nous, nous n’avons pas le droit d’arroser.»