Le niveau de vie à la retraite préoccupe un Français sur deux, mais il n’est jamais trop tôt (ni trop tard) pour agir. Comment évaluer les revenus dont vous allez disposer ? Comment commencer à épargner ? Sur quels types de placements et à partir de quand ? Les réponses de Pascale Gloser, présidente de CNCEF Patrimoine, association professionnelle de conseils en gestion de patrimoine.

Comment évaluer précisément les revenus dont vous allez disposer ?

C’est la première chose à faire avant de bâtir une stratégie et pour cela, il faut consulter le Relevé Individuel de Situation (RIS) que chacun

reçoit tous les 5 ans à partir de 35 ans. Sil perdu, il est possible de le récupérer en ligne sur le site de l’Assurance Retraite.

Il permet de vérifier les périodes d’activité comptabilisées. Une étape à ne pas négliger car les RIS présentent souvent des erreurs : oubli de trimestres travaillés, montants de salaires incorrects, périodes de chômage ou de longue maladie pas ou mal calculés, périodes d’activité à l’étranger non comptabilisées, oubli de trimestres supplémentaires pour enfants, … Il est toutefois possible de demander des rectifications en fournissant la preuve des cotisations pour les périodes en question (bulletins de salaire).

Si il y a eu plusieurs statuts (salarié, fonctionnaire, profession libérale, …) au cours de la carrière, la tâche peut s’avérer ardue en raison de la multiplicité des caisses de retraites et de régimes concernés. Il faut alors se faire aider par un cabinet conseil en gestion de patrimoine qui accompagnera jusqu’à la liquidation de la retraite.

Comment commencer à épargner ?

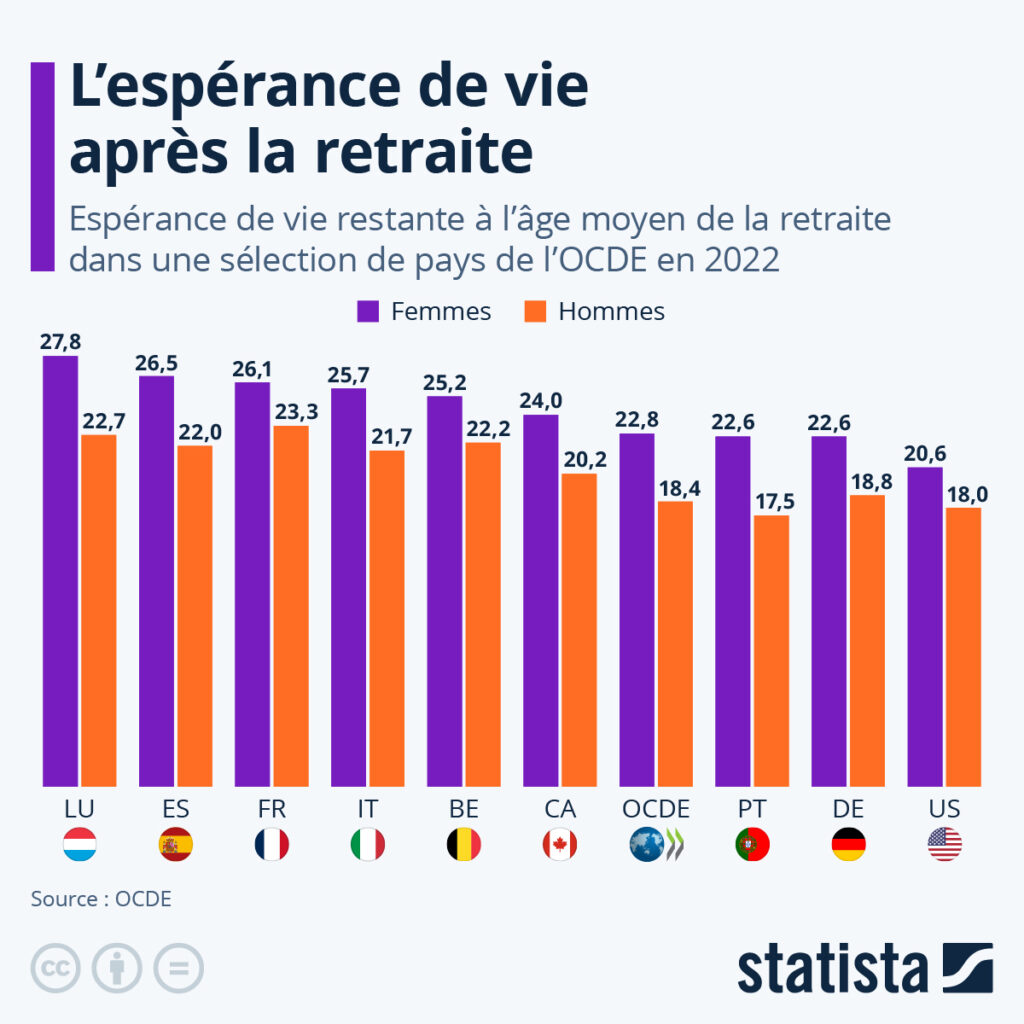

Le taux de remplacement moyen, c’est-à-dire le pourcentage du dernier salaire qui sera perçu à la retraite, s’échelonne entre 75% pour un non-cadre et … 53% pour un cadre. Une baisse de revenus substantielle qui impose de la compenser le plus tôt possible.

Pour y parvenir, tout dépend du temps à disposition, sachant que le plus tôt est le mieux.

Le premier poste de dépense des ménages étant le logement, être propriétaire d’une résidence pour ne plus avoir de loyer à payer une fois à la retraite est un prérequis.

Sur quels types de placements et quand ?

La diversification s’impose et il est possible de préparer des « enveloppes d’épargne » à répartir sur plusieurs placements :

1) Dès que les ressources le permettent :

• Investir dans l’immobilier locatif est une bonne option, même sans carotte fiscale. Les prix ont un peu baissé et on peut aujourd’hui acheter un bien pour le louer et faire jouer le déficit foncier pour réaliser des travaux. Dans ce cas, il vaut mieux acheter un bien à côté de chez soi qu’on peut aller voir pour juger de sa situation et de son potentiel de location (proximité des commerces, services et transports). Les loyers ou la revente du bien peuvent constituer un complément de retraite non négligeable.

• Alimenter une assurance-vie, notamment avant 70 ans, reste intéressant pour disposer rapidement de fonds lorsque le besoin s’en fait sentir à la retraite et pour transmettre jusqu’à 152 500 €3 à ceux que vous souhaitez gratifier par une clause bénéficiaire appropriée sans qu’ils aient à s’acquitter de droits de succession.

• Investir dans l’épargne salariale, si vous bénéficiez d’un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) ou d’un Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO). Les sommes placées sont bloquées pendant 5 ans (mais déblocables avant pour l’achat de la résidence principale, le mariage ou le surendettement) et sont exonérés de cotisations sociales (hors CSG-CRDS) et d’impôt sur le revenu. Votre propre entreprise peut également décider d’abonder vos placements, jusqu’à les tripler !

• Investir sur des fonds « à horizon » dans un Plan Epargne Retraite Individuel (PER) pour obtenir une fois à la retraite, un capital ou une rente. Ils permettent de prendre quelques risques si on est loin du départ puis de mettre progressivement son investissement en sécurité à l’approche de l’échéance en désensibilisant son épargne. Les versements sur le PER sont déductibles de son revenu global à hauteur de 10 % de ses revenus professionnels de l’année précédente, avec un plafond fixé à 35 194 € pour 2023. Si le plafond des 3 années précédentes n’a pas été utilisé, il est possible de réaliser des versements en tenant compte de ces éléments visibles sur le dernier avis d’imposition. Il est également envisageable de mutualiser les possibilités au sein d’un couple, en utilisant le plafond du conjoint et encochant la case adéquate sur la déclaration d’impôt sur le revenu.

2) Quand approche l’âge de départ :

• Racheter des trimestres si leur absence fait baisser trop fortement le montant de la pension et déduire le montant du rachat du revenu imposable. Attention : cette opération n’est pas à effectuer avant 60 ans ! Les rachats rendus inutiles par la précédente réforme avaient été remboursés, mais il n’est pas sûr qu’ils le seront à l’avenir…

Pascale Gloser, présidente de CNCEF Patrimoine