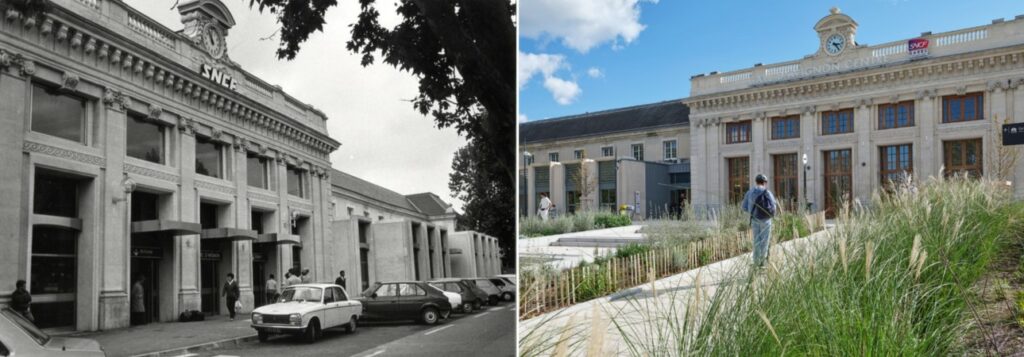

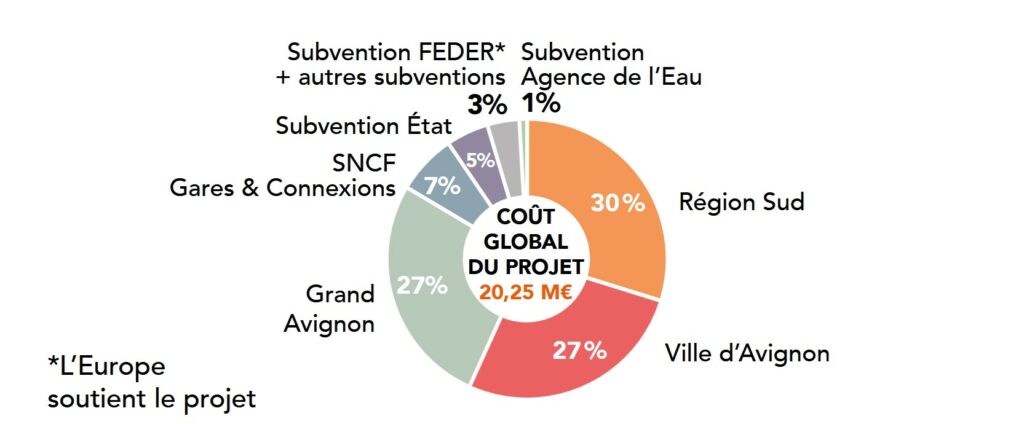

Après 5 ans d’études et 2 ans et demie de travaux le nouveau parvis de la gare-centre d’Avignon vient d’être inauguré. Un chantier de 20,25M€, financé à plus de 70% par les collectivités locales, qui requalifie complètement l’une des principales entrées de la cité des papes en privilégiant les espaces verts et les mobilités douces.

L’enjeu était de taille pour la gare-centre d’Avignon : une vieille dame de style néo-classique inaugurée en 1849 et dont les derniers aménagements importants remontaient aux années 1980. Une époque où l’on faisait la part belle à l’automobile et à son stationnement ‘dévoreur’ d’espace.

« Le parvis de la gare ne proposait pas forcément une qualité d’accueil, que ce soit pour les usagers de la SNCF ou de la gare, explique Cécile Helle, maire d’Avignon. Il ne rendait pas, non plus, la pleine mesure de l’une des entrées principales sur la ville d’Avignon, en face des remparts vers le cours Jean-Jaurès puis la rue de la République. »

35% d’espaces verts contre 6% auparavant

« J’ai été très vite convaincue qu’il fallait repousser les espaces de stationnement tout en favorisant la végétalisation du site. Il fallait remettre de la nature en ville », poursuit la maire de la cité des papes qui s’est ‘battue’ pour qu’un maximum d’arbres existants soient préservés dans le cadre de ce réaménagement. En tout, 46 arbres sur 52 vont ainsi être conservés dans ce nouvel espace où près de 150 arbres et arbustes ont également été plantés. « C’est le projet qui s‘est adapté au parc arboré du site et non l’inverse », insiste Cécile Helle. Une réinterprétation de l’entrée de ville qui permet au site de totaliser 35% d’espaces verts désormais contre 6% avant le chantier ainsi que des fontaines et des jeux d’eau.

7 400 voyageurs et 120 trains par jour

Mais avant d’être un ‘parvis-jardin’ de près 13 000m2, cette espace requalifié pour un montant de 20,25M€ (financé par la Ville d’Avignon, le Grand Avignon, la Région Sud, la SNCF Gares & Connexions, l’Etat, le Feder et autres subventions ainsi que par l’Agence de l’eau : voir détail ci-dessous) est un avant tout un PEM : un Pôle d’échanges multimodal accueillant chaque jour près de 7 400 voyageurs et 120 trains.

Une gare notamment desservie par 4 lignes ‘TER Zou !’de la Région Sud ainsi que des TER des régions Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes. Les TGV Inoui de la ligne Paris-Miramas y marquent un arrêt.

Hors train, la gare est aussi connectée au réseau de transport en commun Orizo du Grand Avignon par le tramway et plusieurs lignes de bus. Située à proximité immédiate, la gare routière vient enfin compléter cette offre avec une desserte régionale et interrégionale par autocar.

« Avec ces nouveaux aménagements, nous offrons aux usagers des transports en commun des conditions de déplacements facilitées et une qualité urbaine renouvelée. »

Joël Guin, président du Grand Avignon

« Le Grand Avignon rayonne sur une aire urbaine de plus de 500 000 habitants et accueille sur son propre territoire plus de 30 000 entreprises et 90 000 emplois, rappelle Joël Guin, président de la Communauté d’agglomération du Grand Avignon. Au sein de ce territoire en fort développement, les besoins en déplacements s’accroissent et se complexifient. L’une des clés, dans l’efficacité des transports en commun, réside dans l’intermodalité et la facilité que peuvent avoir les usagers de passer d’un mode de déplacements à un autre. L’intermodalité, c’est précisément ce que le Grand Avignon apporte à cette nouvelle gare centre et qui va contribuer à assurer son succès, avec la gare routière à proximité, le tramway, les Vélopop, le bus… Avec ces nouveaux aménagements, nous offrons aux usagers des transports en commun des conditions de déplacements facilitées et une qualité urbaine renouvelée. »

« Il était important que nous nous mettions tous d’accord sur l’ambition que nous souhaitions donner à ce projet, confirme la maire d’Avignon. Notamment par l’ambition de connexion des différents modes de transport en repositionnant le train au cœur du dispositif. Car notre conviction, c’est que le train est une solution alternative au transport du quotidien pour les habitants d’Avignon, mais bien au-delà, pour les habitants du bassin de vie. »

« Ce sont les élus locaux qui décident des stratégies, des priorités, des orientations, des moyens à mettre en œuvre. »

Bénédicte Martin, vice-présidente du Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur

Les gares : des quartiers plébiscités ?

Dans son 9e baromètre du centre-ville et des commerces dévoilé en avril dernier, le réseau Centre-ville en mouvement constate que 43% des habitants des villes de 50 000 à 100 000 habitants (comme c’est le cas à Avignon) sont favorables à une réhabilitation des quartiers de gare. Dans le même temps, ils considèrent à 49% qu’il fait partie du centre-ville. Des quartiers de gare investis avant tout par des jeunes (moins de 35 ans) et des CSP+.

« Cette inauguration c’est aussi la démonstration que nos territoires avancent, constate la vauclusienne Bénédicte Martin, vice-présidente du Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur. Et ils avancent car il y a des élus locaux qui décident. »

« Ce sont les élus locaux qui décident des stratégies, des priorités, des orientations, des moyens à mettre en œuvre, martèle-t-elle. Et ici, ces élus savent travailler ensemble. »

« Comme quoi, il peut y avoir de la dépense publique utile, même quand elle est portée par des collectivités territoriales », remarque Cécile Helle en faisant référence à la défiance de plus en plus grande de l’Etat envers les collectivités locales.

Le Transport : une des premières compétences de la Région

Alors que la compétence ‘Transport’ est l’une des plus importantes de la Région Sud avec les Lycées, Bénédicte Martin rappelle que malgré le contexte actuel, la Région va continuer « à augmenter partout l’offre de transport : +32% entre 2022 et 2025 et +16% pour l’année 2025 ».

« Étoffer les services ferroviaires, poursuit l’élue régionale, c’est ce qui a été fait avec Avignon via Marseille et Avignon-Marseille via Cavaillon. Soit 13 trains de plus par jour en 2025 pour proposer au total 74 TER quotidien entre Avignon et Marseille. C’est aussi Avignon-Carpentras, avec 8 trains supplémentaires par jour et une expérimentation en 2024 qui a été menée pour augmenter l’amplitude horaire des navettes pendant toute la durée du Festival d’Avignon. »

Grand Avignon : en avant toute sur la mobilité

L’inauguration du parvis de la gare-centre d’Avignon a permis à Joël Guin, le président du Grand Avignon de rappeler les prochains projets de l’agglomération en termes de mobilité.

« Nous allons pouvoir engager désormais une seconde phase dans le développement de grands projets stratégiques, actuellement à l’étude. » Nouvelles lignes Chron’hop en site propre, prolongement du tramway, nouveaux parkings relais, création d’un Réseau Express Vélo afin que les habitants puissent se déplacer rapidement à vélo sur des axes en site propre entre les communes du Grand Avignon…

« Les projets sont lancés, dans tous les modes de déplacements alternatifs à la voiture », confirme le président de l’agglomération qui rappelle aussi que le « renouvellement du parc de bus de notre réseau Orizo, entamé depuis 3 ans maintenant, mobilise de très lourds investissements du Grand Avignon. »

L’agglo, qui poursuit aussi sa politique en faveur de l’électrique, l’hybride ou bien encore l’hydrogène, a également renouvelé son offre de vélos électriques en libre-service Vélopop et a aménagé 42 kilomètres de voies cyclables dans les différentes communes de l’agglomération.

« Les tarifs de notre réseau de bus sont parmi les plus bas de France, conclut Joël Guin. Cette année, il a transporté – avec le tram – près de 15 millions de voyageurs. C’est un record, avec une augmentation de près de 40% en 3 ans. »

Crédit photo : Grand Avignon/Orizo

Avignon croit en son étoile (ferroviaire)

Alors que des travaux d’aménagement de l’aile Est de la gare sont encore en cours et qu’une dernière tranche de travaux d’embellissement sur le parvis haut de la liaison piétonne qui permet de rejoindre la gare routière ainsi que le parking et le dépose minute de la gare reste à conduire en 2025, qu’elle est l’étape suivante ?

« Avec la nouvelle gare multimodale d’Avignon Centre, nous poursuivons la modernisation des transports régionaux et nous préfigurons le futur Service express régional métropolitain (SERM) avignonnais », annonce déjà Renaud Muselier, président de la Région Sud.

En effet, le territoire du bassin de vie d’Avignon figure parmi les 9 nouveaux projets de SERM labellisé l’été dernier par le ministère des Transports. Le seul à ne pas être situé dans une métropole.

Il faut dire qu’après ce réaménagement, qui comprend aussi la requalification de 2 000 m2 d’espace intérieur en rez-de-chaussée (point de vente Zou !, espace presse, nouveaux sanitaires publics, commerces, espaces d’attente…), la gare-centre ambitionne de reprendre pleinement sa place au cœur de l’étoile ferroviaire d’Avignon (ndlr : c’est ainsi que l’on nomme, en raison de sa forme, l’ensemble du réseau ferré qui dessert la cité des papes).

Une étoile ferroviaire qui constitue « le secteur le plus régulier de la région avec, depuis le début de l’année, une régularité supérieure à 92% et seulement 1,2% de suppression », annonce Bénédicte Martin.

« Il faut donner envie de train. »

Eliane Barbosa, directrice Exécutive des Gares régionales et parisiennes chez SNCF gares & Connexions

« Ce n’est qu’une étape car il n’y a pas beaucoup d’agglomérations à l’échelle de la France qui disposent d’une telle densité de voies ferrées existantes, annonce déjà Cécile Helle. Nous sommes donc très attachés à voir se développer le Serm car je reste convaincue que lorsque l’on habite les secteurs de Carpentras-Monteux, Bollène-Orange, l’Isle-sur-la-Sorgue/Le Thor mais aussi le Gard rhodanien avec Bagnols-sur-Cèze et Pont-Saint-Esprit, Beaucaire-Tarascon ou bien encore le Nord des Bouches-du-Rhône cette étoile ferroviaire est un vrai atout en terme de mobilité. »

Pour preuve, même la région Occitanie, pourtant peu enclin à investir dans ses confins orientaux, a joué à fond la carte de la mobilité ferroviaire entre le Gard rhodanien et Avignon en rouvrant une ligne TER vers Pont-Saint-Esprit depuis l’été 2022.

Côté Nord Bouches-du-Rhône, la présence remarquée à cette inauguration de Jean-Christophe Daudet, le maire de Barbentane, fervent partisan de la réouverture de la gare de sa commune montre également l’intérêt pour la revitalisation de cette étoile ferroviaire.

« Il faut que le train et les modes de transport alternatif prennent le pas sur l’automobile, insiste Bénédicte Martin. Avec une facilité de cadencement et une densité, ce n’est qu’à cette condition que l’on pourra atteindre ces objectifs. »

« Il faut donner envie de train », résume Eliane Barbosa, directrice Exécutive des Gares régionales et parisiennes chez SNCF gares & Connexions.