25% des décès sont attribués à l’environnement, une bonne raison pour l’Agence régionale de santé (ARS) de s’en préoccuper en participant au 4ᵉ Plan Régional Santé Environnement (PRSE).

Le PRSE 2022-2027 de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur recense les risques qui impactent notre santé, qu’il s’agisse de polluants naturels, domestiques, industriels ou professionnels et qui constituent un réel enjeu de santé publique. La qualité de l’air et de l’eau, le niveau du bruit, des résidus de produits chimiques comme l’amiante ou le plomb nous affectent.

Le 7 avril dernier, les élus du Conseil économique, social, environnemental de la Région Sud (CESER) ont auditionné Thierry Margueron, en charge du département Santé et Environnement à l’ARS. « 70% de ce qui impacte notre santé est influencé par une politique d’aménagement, annonce-t-il d’emblée. Globalement, 50% par notre mode de vie et des facteurs socio-économiques et 20% par le patrimoine génétique que nous ont légué nos parents et grands-parents. » En détails, il s’agit des effets directs comme les conséquences de températures élevées en combinaison avec les UV sur les cancers de la peau par exemple, ou l’altération du sommeil en période de canicule.

Autres effets mais indirects : les risques de maladies à transmission virale telles que la dengue, la maladie de lyme, ou encore le chikungunya. Le réchauffement climatique va provoquer la prolifération de bactéries avec la hausse de température des océans, sans parler de la fonte du permafrost qui va libérer virus, bactéries et allergènes qui avaient été congelés pendant des siècles. Ce qui va évidemment provoquer des troubles respiratoires sur les asthmatiques par exemple.

« Quelles politiques stratégiques adopter pour limiter cet impact négatif ? »

C’est la question que pose Thierry Margueron. « D’abord, végétaliser les espaces et les bâtiments, aménager des îlots de fraîcheur, dés-imperméabiliser les sols, créer des étendues d’eau, réduire le trafic d’engins thermiques », poursuit-il. Ce qui implique qu’urbanistes, architectes, collectivités locales, associations, citoyens et aménageurs du territoire travaillent en synergie pour mieux prendre en compte la santé, en réduisant l’exposition aux polluants (air, eau, bruits), en conseillant des comportements sains (alimentation, activités physiques), en aménageant des pistes cyclables, en agençant des parking et des aires de jeu. « Bref, en créant des conditions de vie favorables au bien-être, à la qualité de vie et à la santé du plus grand nombre » ajoute-t-il.

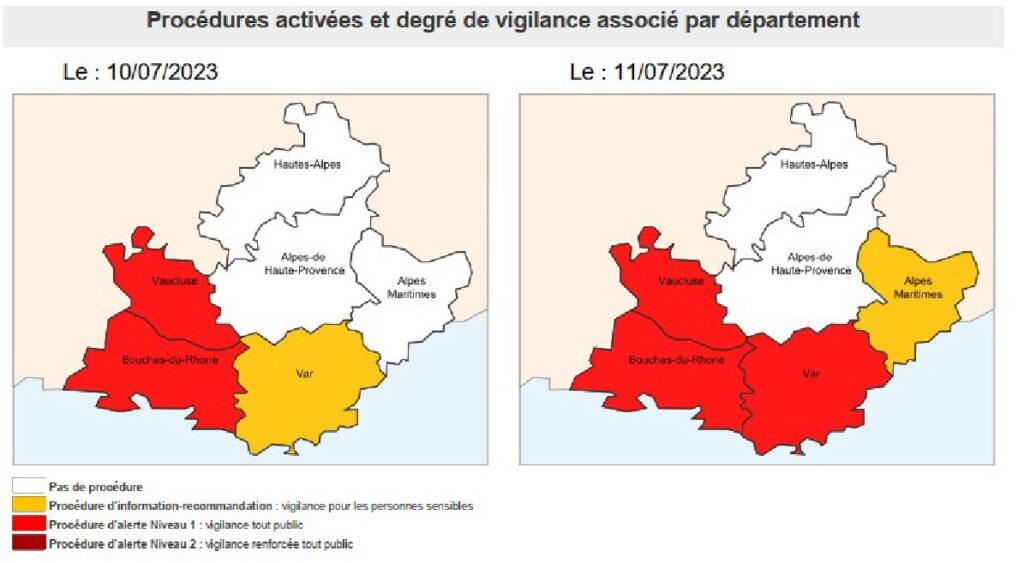

« On a remarqué que les épisodes de canicule ont fait augmenter en masse la mortalité, notamment des personnes âgées et des plus vulnérables, qu’ils sont déclenché d’énormes incendies que les pompiers ont mis des jours et des nuits à éteindre, comme en Gironde l’été dernier », développe-t-il.

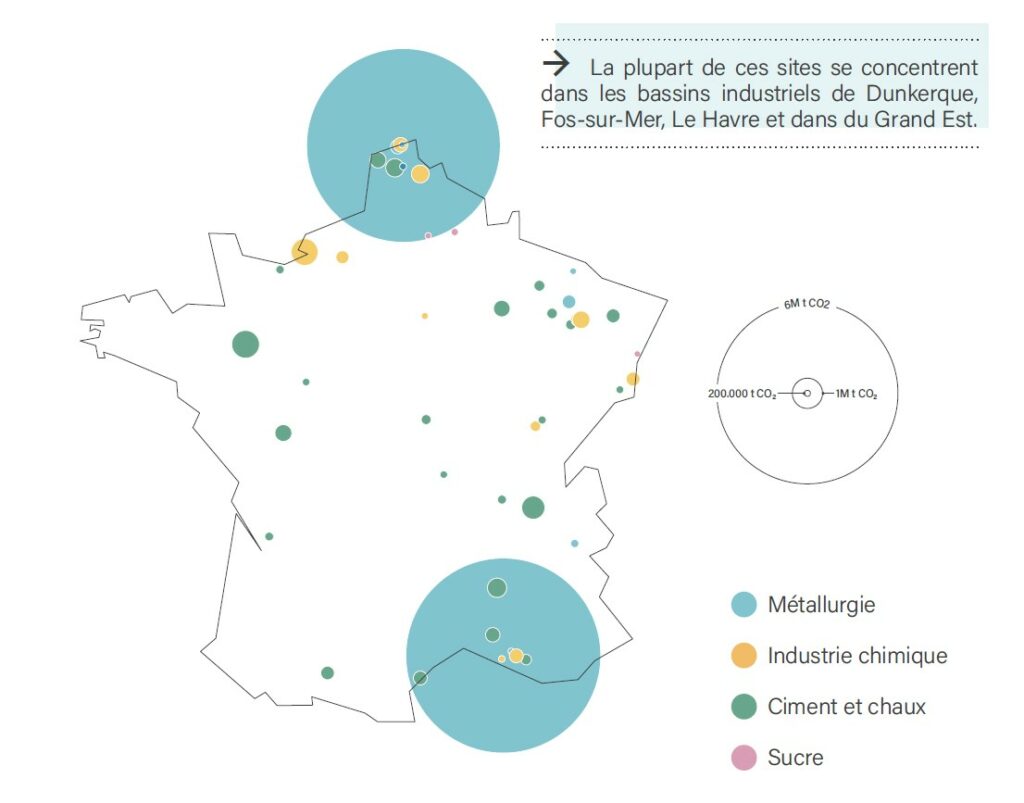

« L’urbanisme doit être réparateur pour réduire les inégalités, précise Thierry Margueron pour conclure. On a pensé construire des rocades pour fluidifier la circulation en dehors des bassins de vie. » Le problème, c’est qu’à Avignon, la fameuse Rocade Charles de Gaulle est empruntée par 50 000 véhicules par jour, dont des milliers de poids-lourds qui perturbent la vie des riverains et provoquent nombre de maladies cardiaques et pulmonaires, sans parler de dépressions nerveuses. Et qu’on parle de la LEO (Liaison est-ouest) pour l’éviter, mais que le projet né en 1987 n’a toujours pas abouti…

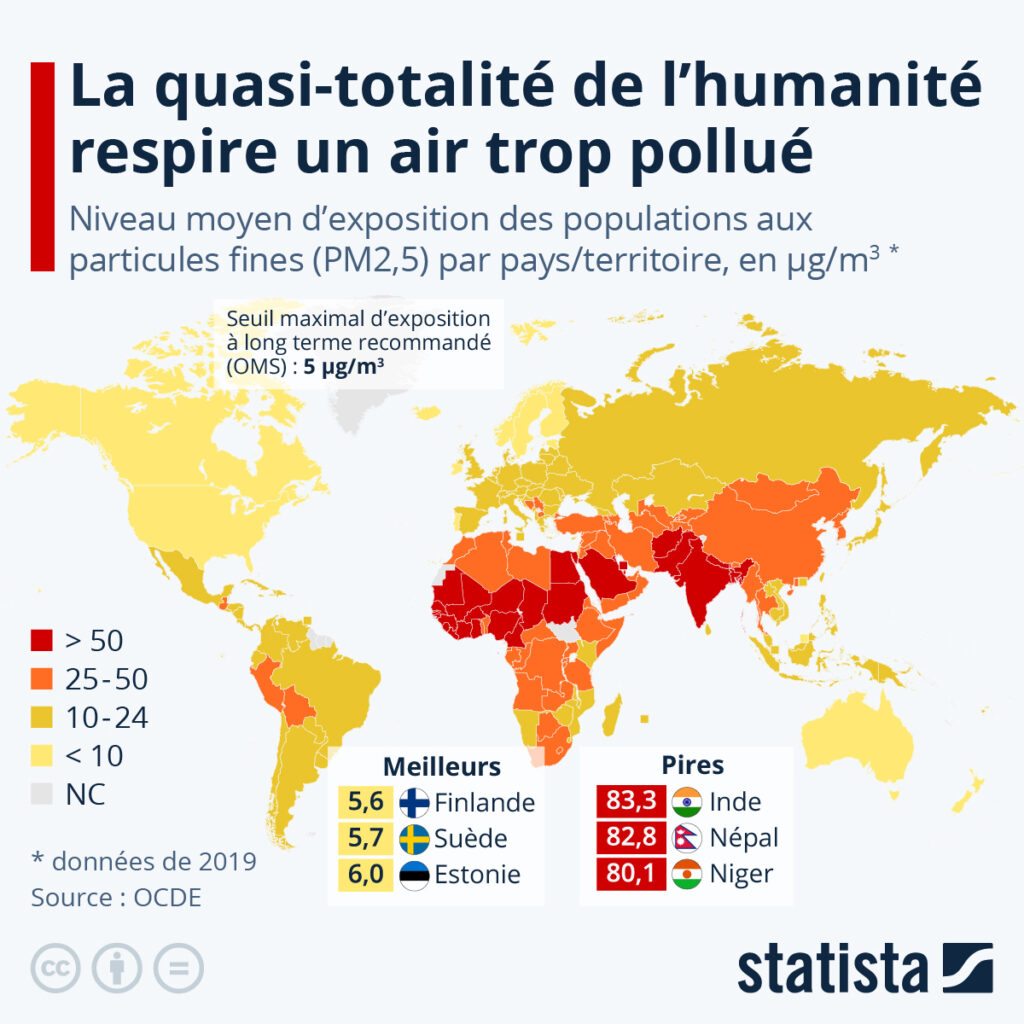

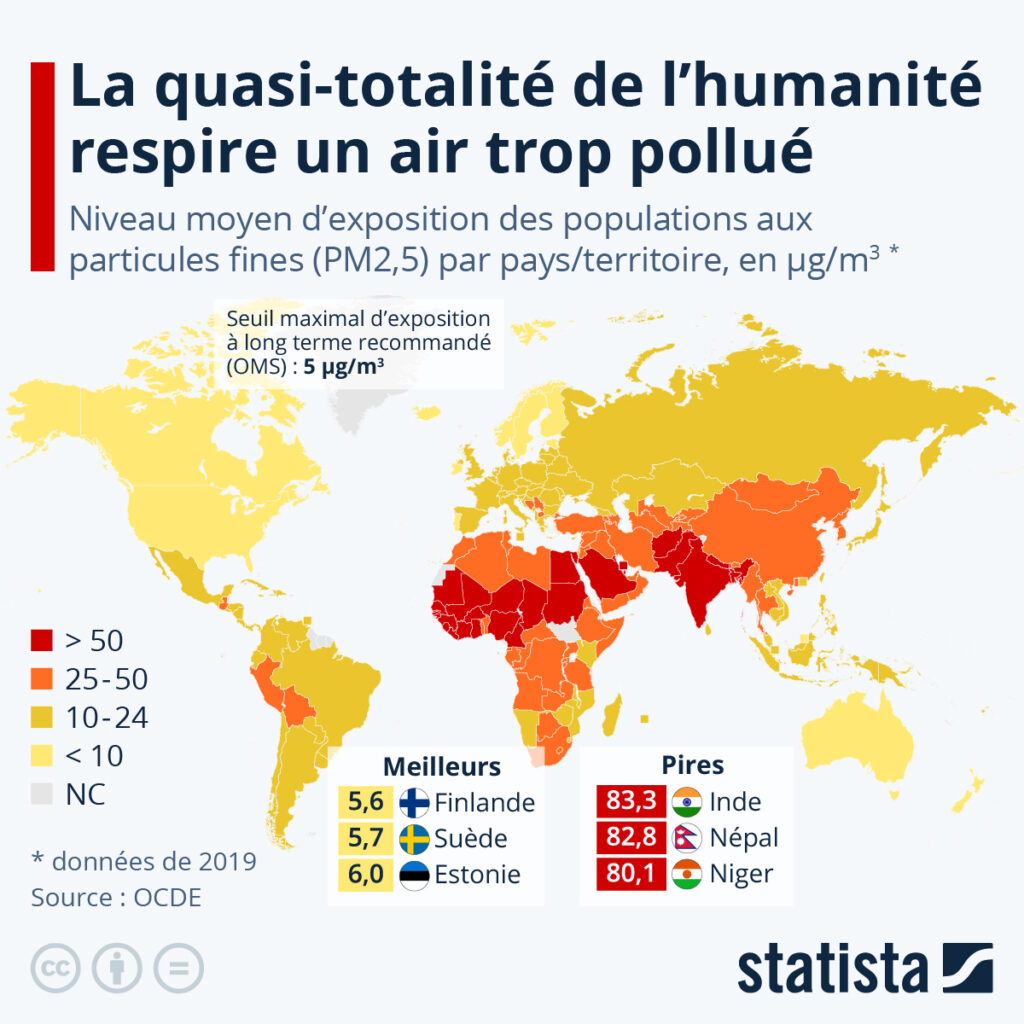

Autre constat : dans les hôpitaux, on a remarqué que dans les chambres qui donnent sur les arbres et la nature, les patients se rétablissent plus vite que ceux qui ont une vue imprenable sur le bitume et le parking. Et pour ceux qui douteraient de l’impact négatif de l’environnement sur la santé, une enquête du Sénat menée en 2000 a démontré que le coût de la pollution de l’air coûte entre 67 et 98 milliards d’euros et qui paie la facture ? La Sécurité Sociale pour des pathologies cardio-vasculaires, pulmonaires et pour des cancers.