Depuis sa création en juin 2022, le label ‘Ciéuta Mistralenco’ est attribué aux communes engagées dans une démarche de valorisation de la culture provençale et sa langue. Régi par une charte que le Félibrige a élaborée, le label est une reconnaissance bénéfique à la portée de tous.

À Caromb, vendredi 14 mars, la commune est en effervescence, c’est un grand jour. La maire Valérie Michelier signe la charte des Ciéuta Mistralenco. « Il permet d’ancrer cette identité provençale pour les générations futures et récompense aussi les efforts fournis par de nombreux acteurs locaux et par les municipalités précédentes » explique la première magistrate sur la candidature de Caromb. Il faut dire que le dossier de 30 pages pour une demande gratuite et simplifiée a enthousiasmé la commission d’attribution (voir aussi encadré ‘Pour candidater, ‘coume faire’ ?’ en fin d’article). La petite ville remplissait la majorité des conditions. Les panneaux bilingues, la rue Frédéric Mistral, les cafés et stages de provençal, le travail des associations, le concours de Tian de faiòu (plat typique de Caromb), la fête de la figue (spécialité du pays) ont pesé comme arguments. « Nous avons exposé avec du concret tout ce qu’ils attendaient d’une cité mistralienne » complète Valérie Michelier.

« Rappelons que la culture provençale a sa place partout et tout le temps. »

Paulin Reynard, Capoulié du Félibrige

Ce label répond à deux objectifs principaux : accompagner les villes dans leur démarche de visibilité de la culture d’oc, mais aussi montrer qu’elle peut se raccrocher à tout. Comme le résume le Capoulié du Félibrige Paulin Reynard, « ce peut être une grande fête à destination des entreprises et commerçants d’une ville avec de la culture provençale au milieu. Il faut rappeler qu’elle a sa place partout et tout le temps, cela ne s’arrête pas à faire des blagues en provençal ou aux fêtes folkloriques une fois par an ».

Il soulève entre autres la « responsabilité commune » dans l’enseignement de la langue, un des points clés de la charte ‘Ciéuta Mistralenco’. Le label permet donc de se saisir de ces questions et de faire le lien entre les communes et l’Éducation Nationale.

Du côté de Caromb, si des interventions ont lieu en provençal, l’enseignement bilingue est en projet. « Intégrer la langue provençale dans notre école serait vraiment la cerise sur le gâteau. Et avec cette formation en primaire, la nouvelle génération serait plus engagée dans ce sens » anticipe la maire.

La charte, un objectif idéal

Il est difficile de respecter tous les points de la charte dès le départ. Cependant la commission Ciéuta Mistralenco accompagne les communes dans ce qu’elles ont déjà fait et ce qu’elles peuvent ensuite faire émerger. Paulin Reynard soulève ainsi une crainte fréquente des villes candidates, celle de ne pas réussir à créer le bon lien. « Il s’agit simplement de voir ce qui est déjà là et de trouver comment le relier à la langue et à la culture provençales. »

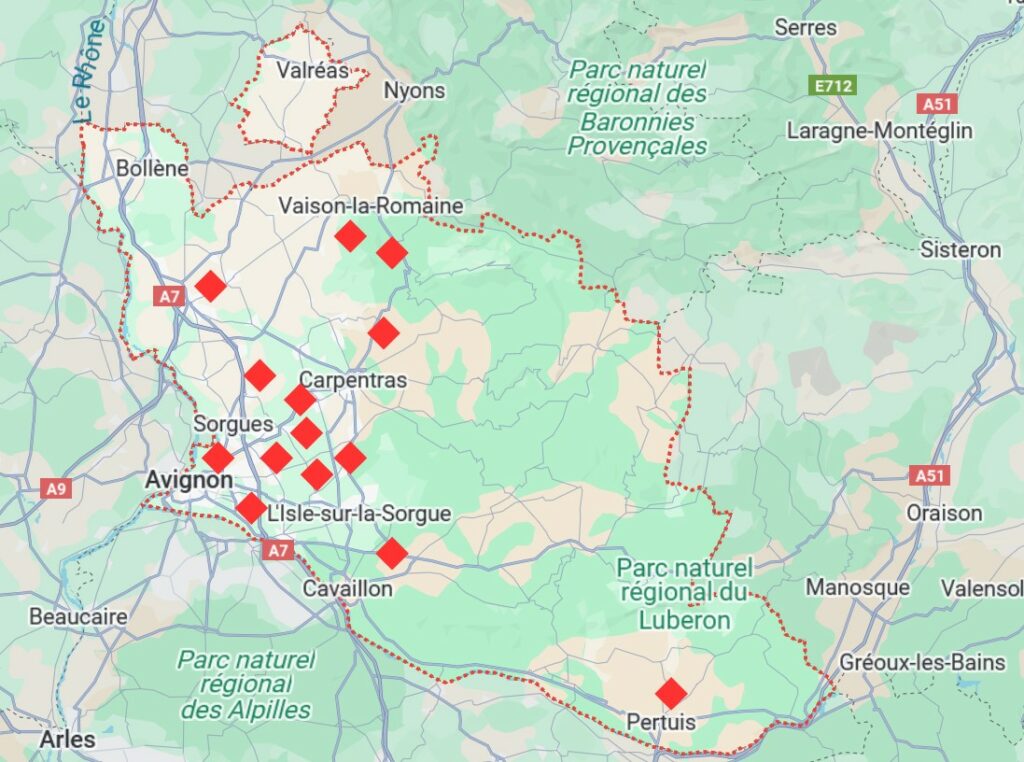

Le Capoulié du félibrige propose un exemple simple, comme la présentation d’un auteur local dans un document touristique. « Il faut montrer que son œuvre est en provençal. Ainsi, nous ne restons pas sur le caractère ‘homme de lettres’ sans s’interroger sur ce qu’il a fait vraiment. » D’autant que, selon la maire de Caromb Valérie Michelier, « cette culture provençale apporte de l’attractivité sur le territoire ». A ce jour, 81 communes sont labellisées ou en cours de signature, essentiellement en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (65 communes) dont près d’une quinzaine en Vaucluse (voir carte et encadré ‘Les communes vauclusiennes labellisées’ en fin d’article).

« La culture provençale apporte de l’attractivité sur le territoire ».

Valérie Michelier, maire de Caromb

Des initiatives en place sans budget

Deux ans et demi après la création officielle du label, le Félibrige a organisé son premier congrès des Ciéuta Mistralenco en février dernier. Une cinquantaine d’élus représentant une quarantaine de villes labellisées sont venus partager leur expériences et leurs projet autour de la culture et de la langue d’oc (autre dénomination de la langue régionale parlée dans tout le midi).

« Les villes jouent le jeu, et même moi Capoulié, je découvre un certain nombre d’actions que j’ignorais » s’étonne Paulin Reynard, ajoutant que « la majorité des initiatives se mettent en place sans moyens financiers ou très limités ». Et cela grâce au tissu associatif, aux institutions déjà présentes, aux ressources propre de la ville, aux équipements déjà amortis etc. De quoi créer une dynamique autour de la ‘provençalité’ dont les communes peuvent s’emparer. « Le soir de l’inauguration de Caromb, certains maires ont dit qu’ils allaient peut-être s’engager », révèle Valérie Michelier. Peu à peu, le projet du Félibrige enfoui pendant des années se développe à la lumière des volontés politiques de plus en plus fortes.

Amy Rouméjon Cros

Renseignements : Secrétariat du Félibrige : contact@felibrige.org ou

Commission Ciéuta mistralenco : cieutamistralenco@felibrige.org

Pour candidater, ‘coume faire’ ?

– L’initiative doit venir de la commune, le félibrige n’attribuant pas directement le label

– Le label étant gratuit et valable dans tous les pays d’oc, il n’y aucun frais de candidature ni d’adhésion au Félibrige.

– Un référent membre du Félibrige, qui ne soit pas élu à la municipalité candidate, aide au montage du dossier.

– La commission Ciéuta Mistralenco, indépendante du Félibrige, étudie la candidature.

– Si les critères d’attribution sont respectés, le bureau de la maintenance concernée par la localité juge le fond du dossier et le valide dans un deuxième temps.

– Enfin, le Capoulié du Félibrige, qui ne siège dans aucune de ces deux commissions, signe officiellement la charte du label avec la mairie.

– En cas d’échec, les commissions accompagnent tout de même les communes candidates pour améliorer leur dossier.

— Le label est attribué à vie mais peut être retiré en cas de non respect de la charte signée, après un contrôle du Conseil des Ciéuta Mistralenco.

Les communes vauclusiennes labellisées

En tout, 81 communes sont labellisées ou en cours de signature, dont 65 en région PACA. La première Ciéuta Mistralenco a été Manosque (04), en septembre 2022. Dans le Vaucluse, Le Thor a ouvert la voie en mai 2023 aux 13 autres communes labellisées. Le département rassemble près d’un quart des labels provençaux (carte ci-dessus et liste ci-dessous) :

– Bédarrides

– Cabrières d’Avignon

– Caromb

– Caumont-sur-Durance

– Châteauneuf-de-Gadagne

– Crestet

– Entraigues-sur-la-Sorgue

– Le Pontet

– Le Thor

– Monteux

– Pernes-les-Fontaines

– Pertuis

– Sérignan-du-Comtat

– Vaison-la-Romaine

L