La Maison Blanche a annoncé, lundi 3 mars, suspendre toute aide militaire à l’Ukraine, dans le but de pousser Kiev à un cessez-le-feu. Après l’altercation lunaire entre Donald Trump, son vice-président J. D. Vance et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington vendredi dernier, l’administration Trump a donc décidé de mettre ses menaces à exécution. Cette décision concerne essentiellement des armes et munitions approuvées sous l’administration de Joe Biden, dont assez peu restent encore à livrer. Dans un entretien diffusé sur Fox News lundi soir, J. D. Vance a défendu la décision et attaqué les dirigeants européens qui continuent de soutenir l’Ukraine. « Zelensky, il se rend en Europe et beaucoup de nos amis européens le regonflent à bloc. Ils disent : “Vous êtes un combattant de la liberté. Vous devez continuer à vous battre à jamais.” A jamais avec quoi ? Avec l’argent de qui ? Avec quelles munitions, avec quelles vies ? En fait, le président [Trump] adopte une perspective bien plus réaliste, en disant que tout ça ne peut pas continuer sans fin », a t-il déclaré.

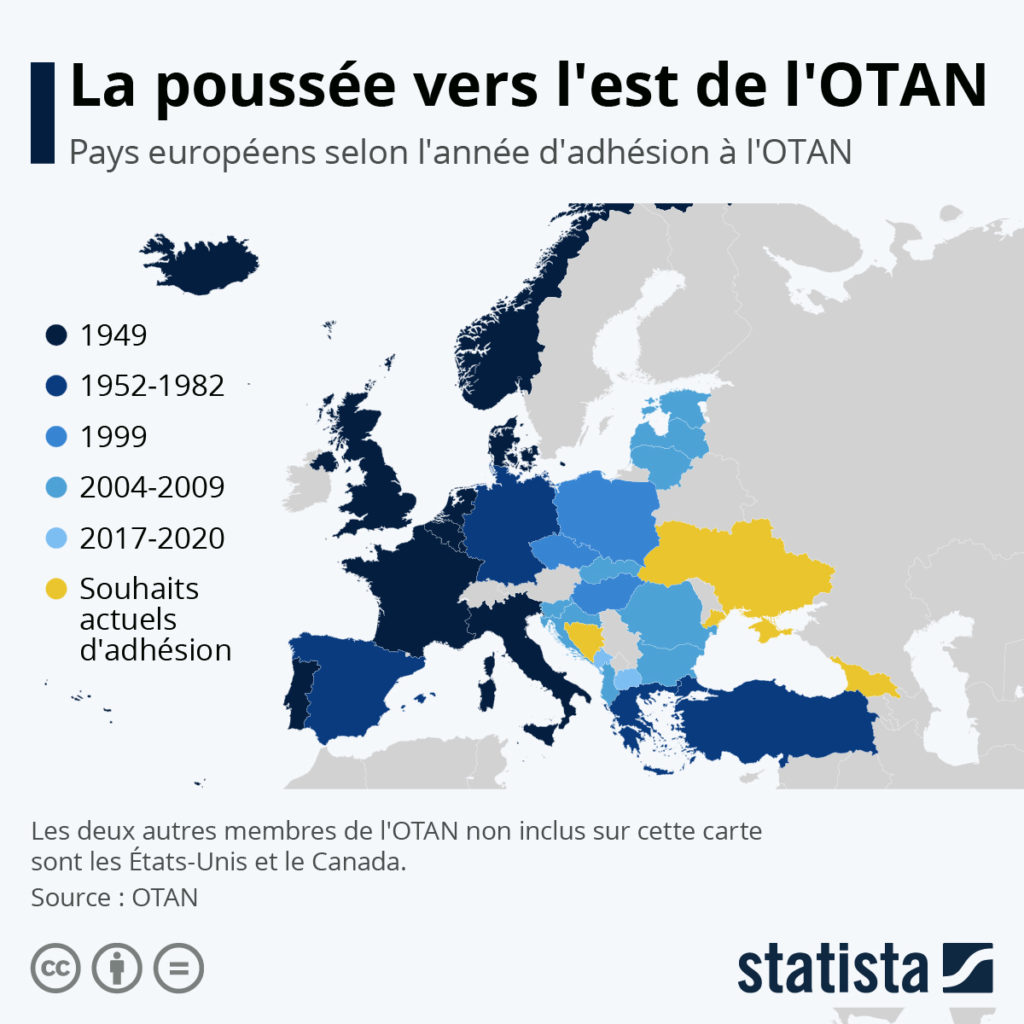

La décision des États-Unis est ainsi prise : sous prétexte d’obtenir la fin des hostilités, l’administration Trump choisit d’abandonner l’Ukraine – et, par extension, les membres de l’OTAN, qui se tiennent à ses côtés.

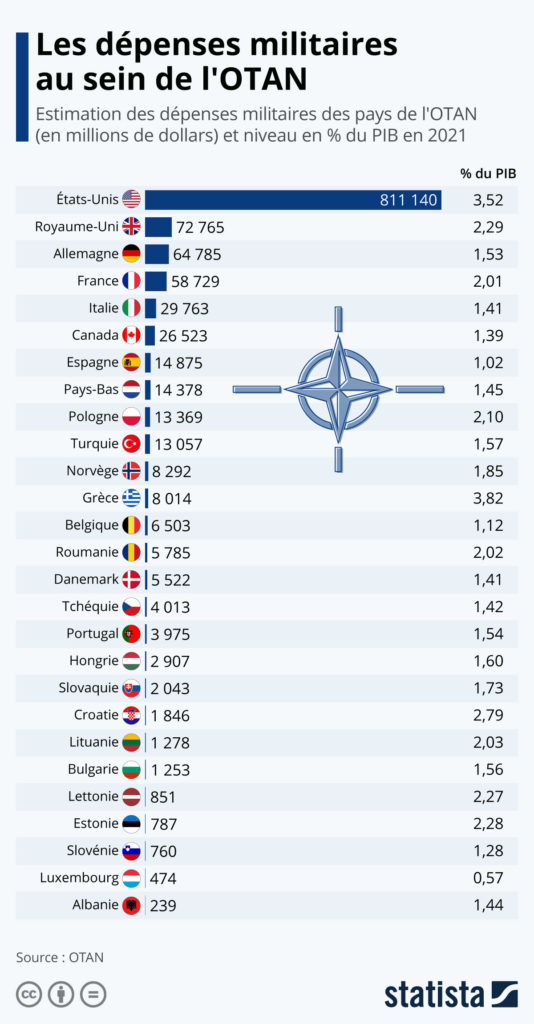

Si les États-Unis restent de loin le plus large contributeur au budget de l’organisation politico-militaire, avec des dépenses estimées à plus de 967 milliards de dollars l’année dernière, presque tous les pays de l’OTAN ont augmenté leurs dépenses de défense en 2024, et ils étaient une majorité à atteindre l’objectif fixé en 2014 d’accorder 2 % de leur PIB aux dépenses militaires, objectif qui n’était atteint que par 11 des 30 États de l’OTAN en 2023. Selon les plus récentes données publiées par l’organisation, les derniers retardataires dans la réalisation de cet objectif sont l’Espagne, l’Italie, le Portugal, la Croatie, la Belgique, le Canada, la Slovénie et le Luxembourg.

De Valentine Fourreau pour Statista