Dans un rapport rendu public en février 2024, la Cour des Comptes appelle les stations de ski et les collectivités de montagne à une prise de conscience face au réchauffement climatique. Selon les conclusions du rapport : « le modèle économique de ski français s’essouffle » ; « le changement climatique a d’ores et déjà un impact significatif sur les finances publiques locales » ; « la production de neige [artificielle] ne suffira plus ». D’après la Cour des Comptes, les domaines skiables français n’ont pas suffisamment pris en compte les effets du réchauffement climatique qui se font déjà ressentir, et seules quelques stations pourraient espérer poursuivre leurs activités au-delà de 2050.

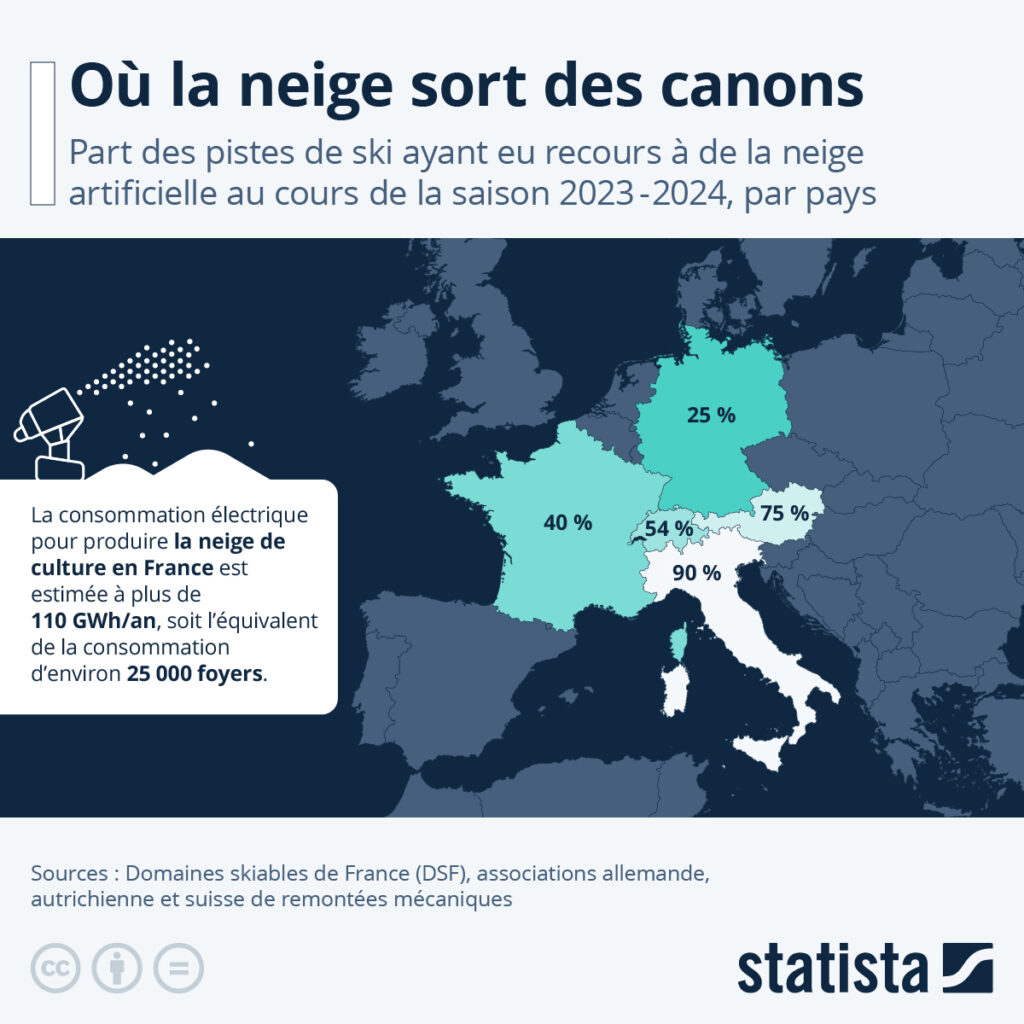

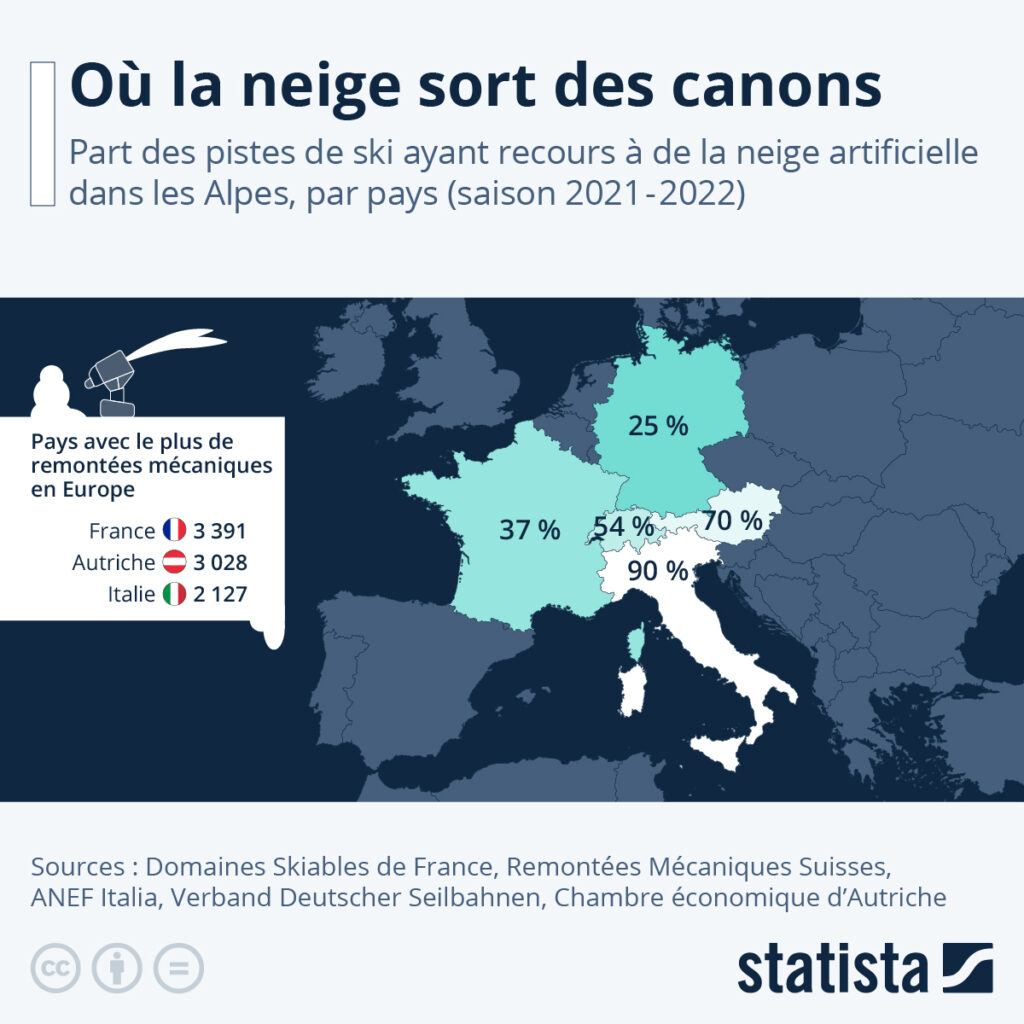

Comme le montre notre infographie, basée sur les données des domaines skiables de France et de quatre autres pays européens, les stations d’Autriche, de France, d’Italie et de Suisse (qui font partie des six pays accueillant le plus de touristes de sports d’hiver au monde), ont toutes recours en bonne partie aux canons à neige. L’activité de l’ensemble des domaines skiables alpins – qui regroupent plus de 1 600 stations et 11 000 remontées mécaniques – ne peut en effet plus se satisfaire de la neige naturelle depuis longtemps.

Ainsi, à la fin de la saison 2023-2024, selon les données des gestionnaires des stations, 90 % de toutes les pistes situées dans les Alpes italiennes avaient eu recours à la neige artificielle. Les stations autrichiennes et suisses s’appuient également en grande partie sur les canons à neige : 75 % des pistes en Autriche et 54 % en Suisse l’hiver dernier. En France, le taux s’élève à 40 % sur l’ensemble des domaines skiables. En Allemagne, en revanche, on mise encore en grande partie sur la neige naturelle : trois quarts des pistes n’utilisent pas de canons. Si ce pays compte le plus de stations de ski en Europe, il est important de préciser qu’elles sont beaucoup plus petites que chez ses voisins (1 800 remontées mécaniques en Allemagne, contre plus de 3 000 en France et en Autriche).

Le tourisme de montagne est une source de revenus importante pour de nombreux pays, mais également pour l’industrie des articles de sport. Selon les estimations de Statista, le chiffre d’affaires mondial des équipements de sports d’hiver s’élevait à environ 12 milliards d’euros en 2022. Cependant, l’utilisation croissante des canons à neige artificielle en raison du changement climatique fait progressivement évoluer les regards sur l’impact environnemental des sports d’hiver, en particulier auprès des plus jeunes, qui ont tendance à se détourner de la pratique du ski ces dernières années.

Selon un dossier de la Commission internationale pour la protection des Alpes (CIPRA), près de 1 000 litres d’eau sont nécessaires pour produire environ 2,5 mètres cubes de neige artificielle, soit environ un million de litres d’eau pour un hectare de piste. Les écologistes pointent ainsi du doigt l’épuisement progressif des réserves d’eau potables en montagne pour permettre l’enneigement artificiel, mais aussi l’érosion des sols et les atteintes à la biodiversité par la construction de bassins de collecte. D’après les chiffres du réseau de transport d’électricité RTE, la consommation électrique annuelle nécessaire a l’approvisionnement en neige artificielle des domaines skiables français est de plus de 110 GWh, ce qui représente l’équivalent de la consommation annuelle d’environ 25 000 foyers.

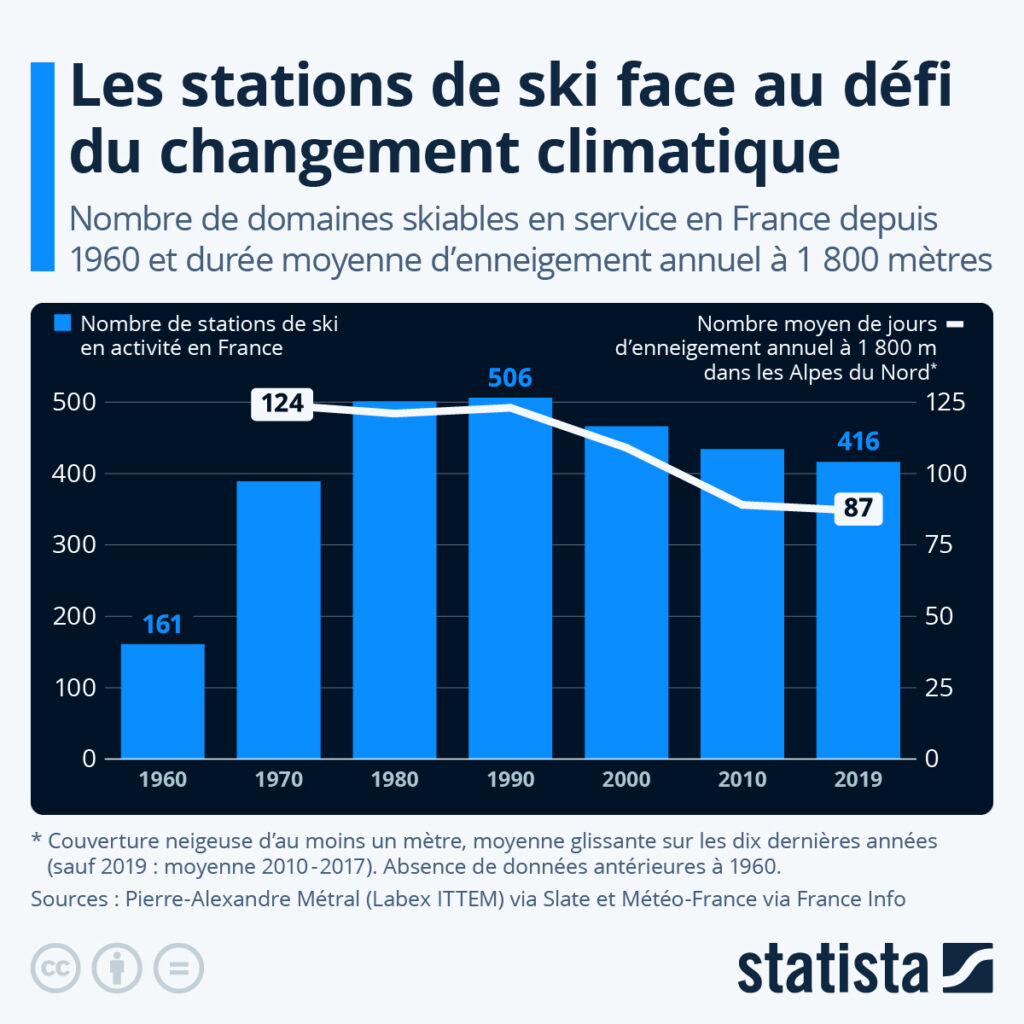

Les stations de ski face au défi du changement climatique

L’Alpe du Grand Serre (Isère), Le Grand Puy (Alpes-de-Haute-Provence), Notre-Dame-du-Pré (Savoie), Le Tanet (Vosges)… Nombreuses sont les stations de ski françaises à avoir annoncé ne pas rouvrir leurs remontées mécaniques cette saison. La faute à des difficultés financières, mais également à la raréfaction de la neige dû au réchauffement climatique, qui affecte plus durement les petites structures que les grandes.

Comme le montre notre infographie, basée sur des données du laboratoire scientifique Labex ITTEM (Pierre-Alexandre Métral) publiées par le magazine Slate, le pic du nombre de stations de ski en activité en France a été atteint au début des années 1990 : plus de 500. Un lent déclin a ensuite débuté, avec en moyenne deux à trois fermetures enregistrées par an, les stations fermées n’étant plus remplacées par de nouvelles ouvertures. En 2019, avant que la pandémie de Covid-19 ne frappe le secteur, il restait encore un peu plus de 400 domaines skiables en service. Sur les fermetures recensées au cours des trente dernières années, près de la moitié (45 %) auraient été causées par le manque d’enneigement. Parmi les autres raisons, on trouve la concurrence entre les stations, la mauvaise gestion financière ou encore le recul de la pratique du ski chez les jeunes.

Dans le détail, ce sont les massifs de moyenne montagne (entre 1 000 et 2 000 mètres) qui ont enregistré le plus de fermetures de domaines, étant naturellement davantage touchés par le recul de l’enneigement en raison de leur basse altitude. Mais si les stations des Alpes, souvent situées en haute altitude, sont globalement mieux protégées, elles comptent aussi leurs victimes, en témoigne la fermeture de l’Alpe du Grand Serre cette année. D’autres domaines skiables français sont malheureusement aussi sur la sellette à l’heure actuelle, et la tendance à la diminution du nombre de stations devrait se poursuivre dans les années à venir.

Le changement climatique est plus brutal dans les régions de montagne qu’ailleurs. Depuis la fin du XIXe siècle, la température a ainsi augmenté de 2°C dans les Alpes et les Pyrénées françaises, contre +1,4°C en moyenne dans le reste du pays, selon Météo-France. Comme le montre également notre infographie, la durée moyenne d’enneigement annuel à 1 800 m dans les Alpes du Nord (moyenne glissante sur dix ans, couverture d’au moins 1 mètre) est passée d’environ 120 jours entre 1970 et 1990, à environ 90 jours depuis 2010, ce qui correspond une perte moyenne d’enneigement d’environ un mois par saison d’hiver.

Dans un rapport publié plus tôt cette année, la Cour des Comptes a pointé du doigt l’essoufflement du modèle économique du ski français. Face au réchauffement climatique, l’institution se montre inquiète pour l’avenir des stations et des communes de montagne concernées : « le changement climatique a d’ores et déjà un impact significatif sur les finances publiques locales » ; « la production de neige [artificielle] ne suffira plus ». La saison dernière (hiver 2023-2024), il est estimé que 40 % des pistes dans les domaines skiables français ont eu recours à de la neige artificielle.

De Tristan Gaudiaut pour Statista