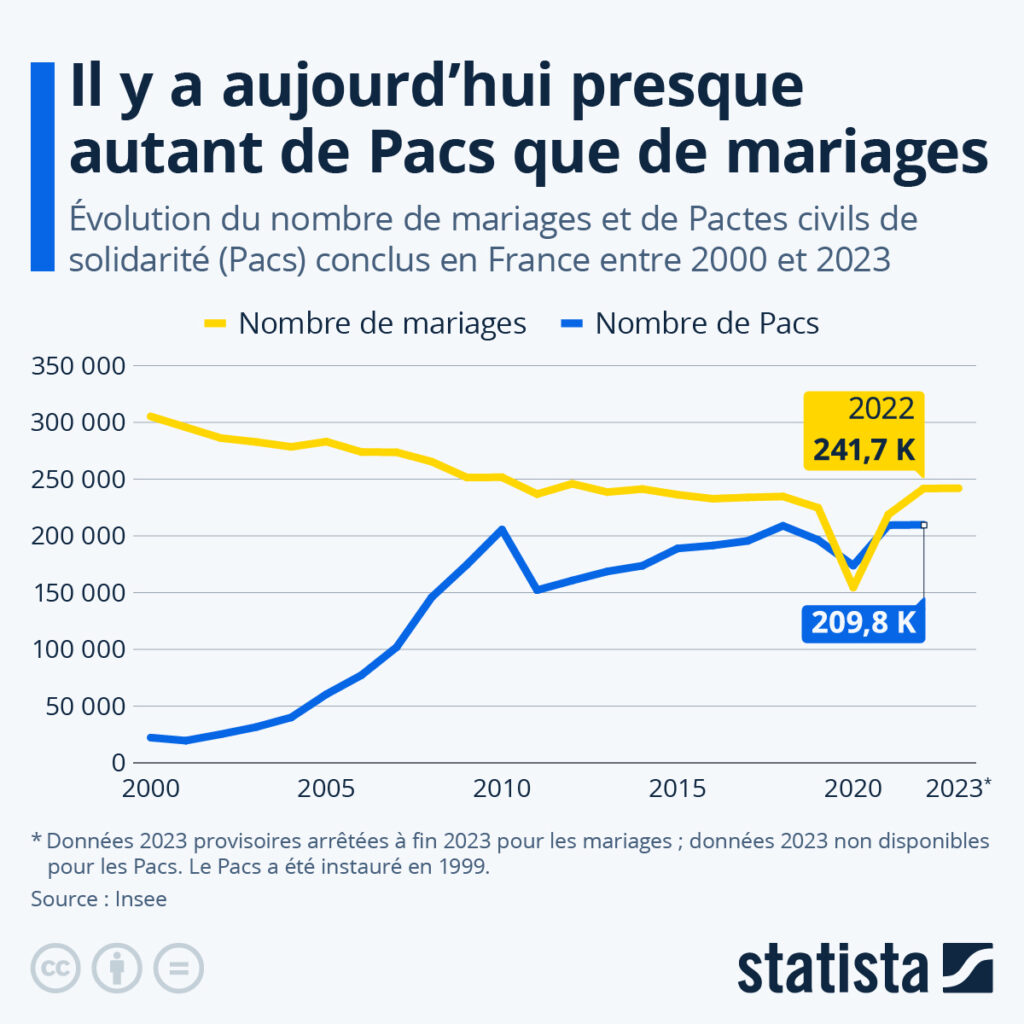

Le pacte civil de solidarité (Pacs) a vingt-cinq ans cette année. Instauré sous le gouvernement Jospin en novembre 1999, afin, entre autres, de protéger les couples de même sexe, il a progressivement été plébiscité par les couples hétérosexuels, si bien qu’aujourd’hui, on compte presque autant de Pacs conclus chaque année que de mariages. Comme le met en avant notre infographie, basée sur le dernier bilan démographique de l’Insee, ceci est lié au fait que l’institution du mariage tend à s’éroder en France, tandis que le Pacs connaît lui une montée en puissance.

En 2022 comme en 2023, autour de 242 000 mariages ont été prononcés en France. Un chiffre en baisse par rapport à la moyenne qui était mesurée au début du XXIe siècle – 266 000 unions par an entre 2002 et 2012 – et très loin des plus de 300 000 mariages célébrés au passage à l’an 2000. À l’inverse, au cours des vingt dernières années, le nombre de Pacs conclus chaque année a été multiplié par huit, passant d’environ 25 000 en 2002, à près de 210 000 en 2022. Depuis sa création, le nombre de Pacs a dépassé une fois celui des mariages : en 2020, une année qui était peu propice aux festivités nuptiales.

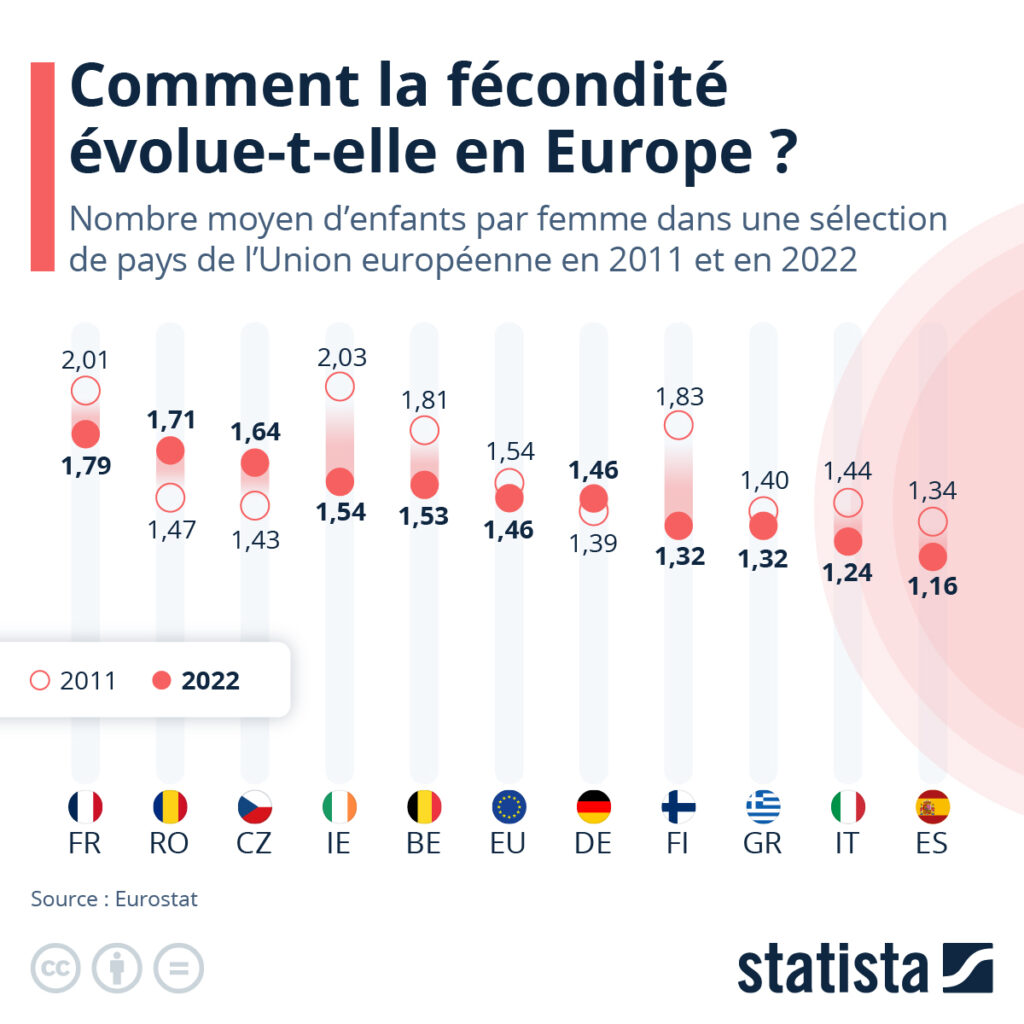

Comment la fécondité évolue-t-elle en Europe ?

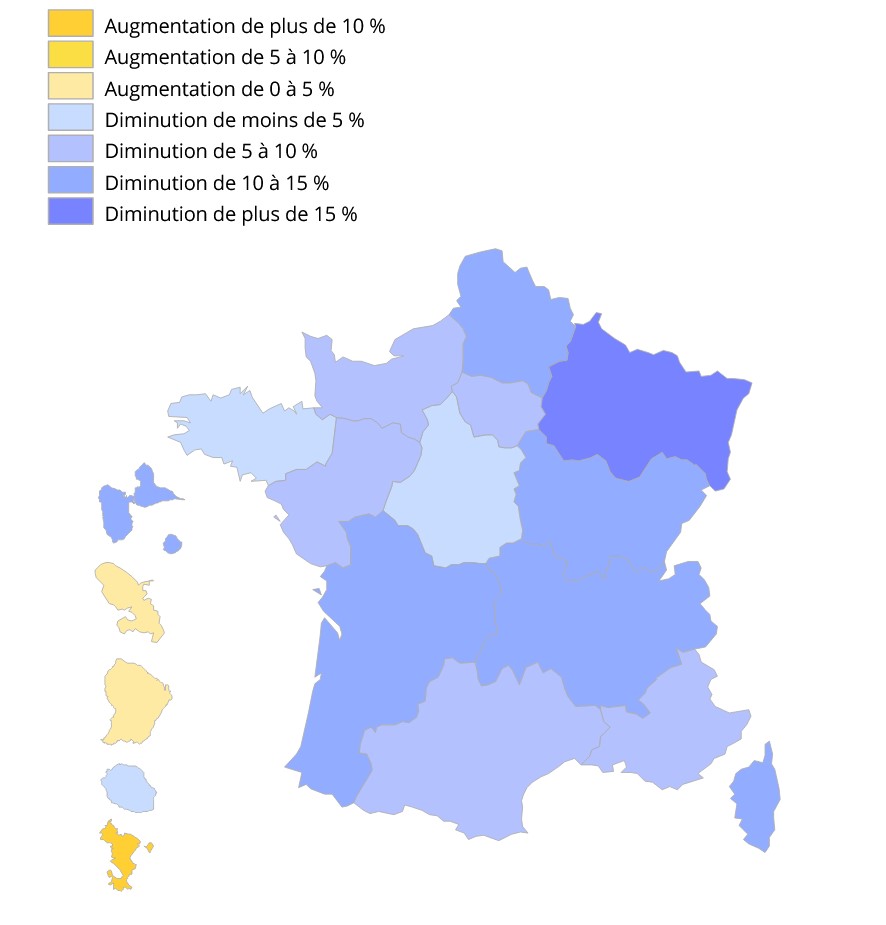

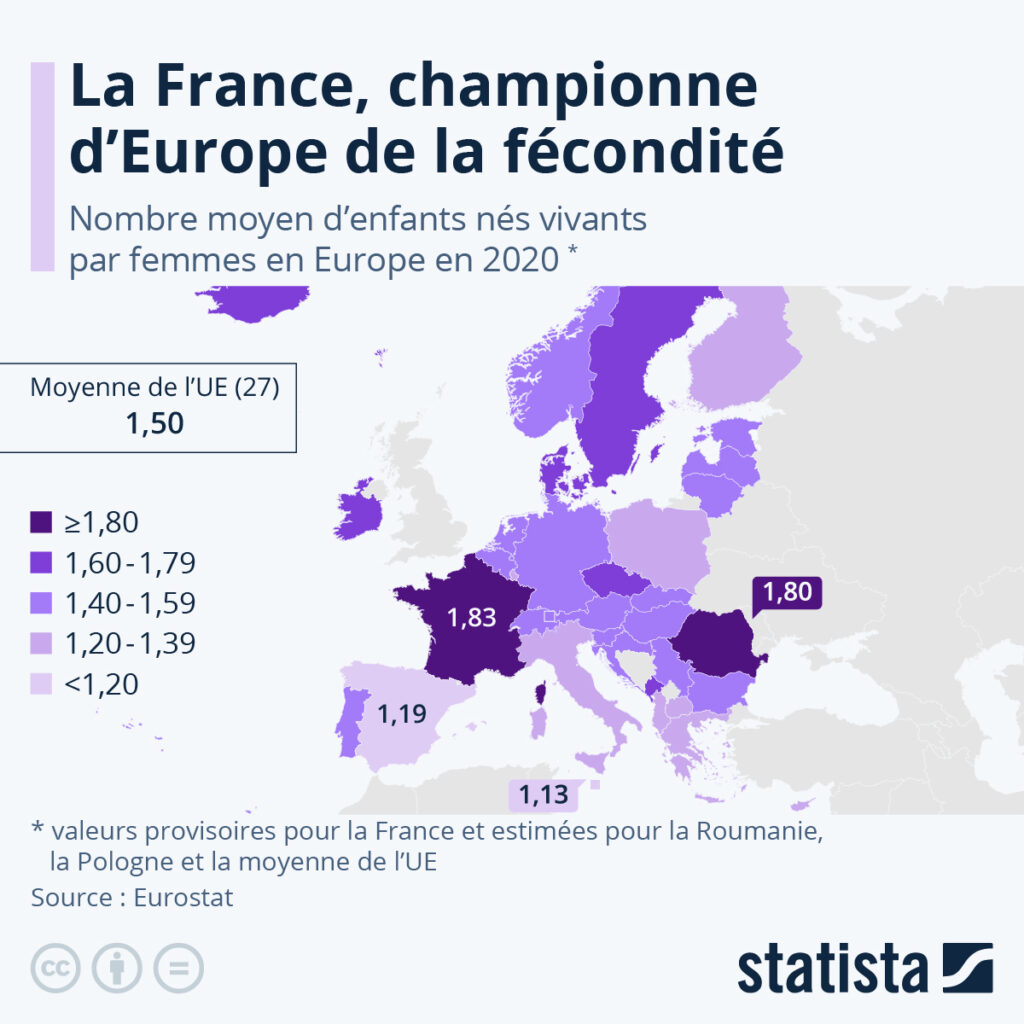

En 2022, dernière année pour lesquelles les données d’Eurostat sont disponibles, le nombre moyen d’enfants par femmes dans l’Union européenne (UE) était de 1,46. Un chiffre en légère baisse par rapport au début de la décennie précédente (1,54 en 2011) et qui est insuffisant pour que la population européenne se renouvelle d’elle-même, hors apport migratoire. En effet, le seuil de renouvellement des générations est estimé à 2,05 enfants par femme – un taux dont les Européens sont aujourd’hui loin. Dans quels pays de l’UE les taux de fécondité sont les plus élevés, et comment ont-il évolué au cours de la décennie écoulée ?

Comme le met en avant notre infographie, les tendances sont très variables selon les pays. De 2011 à 2022, certains pays, comme la Roumanie, la Tchéquie et l’Allemagne, ont ainsi vu leur taux de fécondité augmenter (de 5 à 15 %), tandis que dans d’autres pays, comme la France, l’Italie, l’Irlande et la Finlande, il a diminué (de 10 à 30 %). Ainsi, si les Françaises avaient toujours le taux de fécondité le plus élevé de l’UE en 2022 (1,79 enfant par femme), elles pourraient prochainement être dépassées par les Roumaines (1,71). Les taux de fécondité les plus bas de l’UE sont mesurés en Italie (1,25 en 2022), en Espagne (1,19) et à Malte (1,13).

Selon le démographe Gilles Pinson, interviewé par Le Monde, les différences entre les pays d’Europe du Sud et du Nord s’expliquent en partie par le niveau des politiques d’emploi favorables à la famille, ces dernières étant nettement moins développées dans les pays d’Europe du Sud. Quant aux pays de l’Est, après avoir vu leurs taux de fécondité chuter dans les années ayant suivi la dislocation de l’URSS, ils connaissent une augmentation de cet indicateur démographique depuis les années 2000.

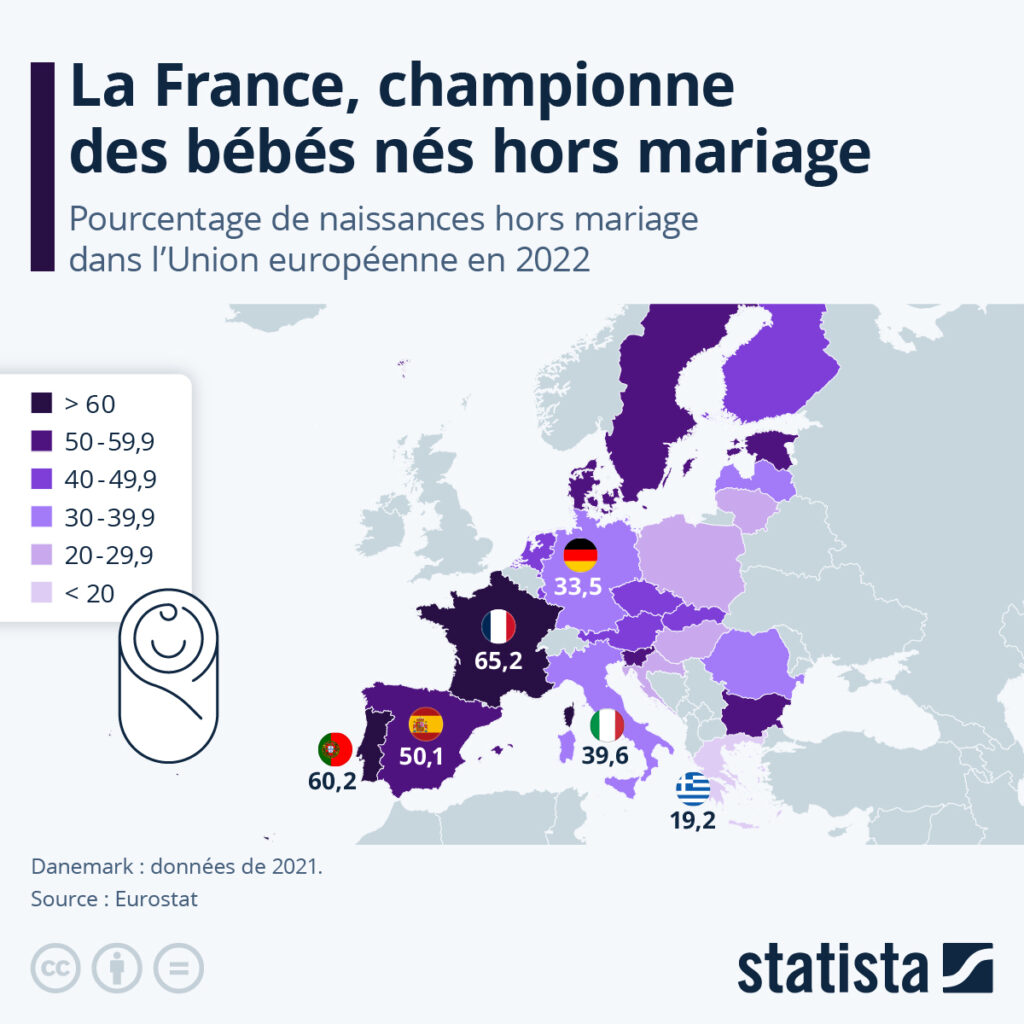

La France, championne des bébés nés hors mariage

En 2022, la France était le pays de l’Union européenne avec le plus haut taux de fécondité : le nombre moyen d’enfants par femme y était alors de 1,79, soit bien au dessus de la moyenne de l’UE, qui se situait à 1,46. Et, comme le montrent des données d’Eurostat, les Français sont également les plus nombreux de l’UE à avoir des enfants hors mariage. En 2022, un peu plus de 65 % des bébés nés en France avaient des parents non-mariés, les enfants nés de parents mariés étaient ainsi très largement minoritaires. La diffusion du Pacs (Pacte civil de solidarité) et des unions libres, au détriment du mariage, ainsi que le recul de l’âge au mariage ont rendu les naissances hors mariage majoritaires dès 2006.

Cependant, la France n’était pas le seul pays de l’Union européenne dans lequel une majorité d’enfants naissent hors mariage. Ils étaient un peu plus de 60 % au Portugal, et plus de la moitié en Espagne, au Danemark, en Estonie, en Slovénie, en Suède et en Bulgarie. À l’inverse, les mœurs de certains de nos voisins européens semblent plus traditionnelles : en Grèce, où le taux le plus bas de naissances hors mariage est observé, il était d’un peu plus de 19 %, ce qui veut dire qu’environ 80 % des enfants nés dans le pays en 2022 avaient des parents mariés. Chez nos voisins allemands, seulement un tiers des naissances environ avaient lieu hors mariage.

De Tristan Gaudiaut et Valentine Fourreau pour Statista