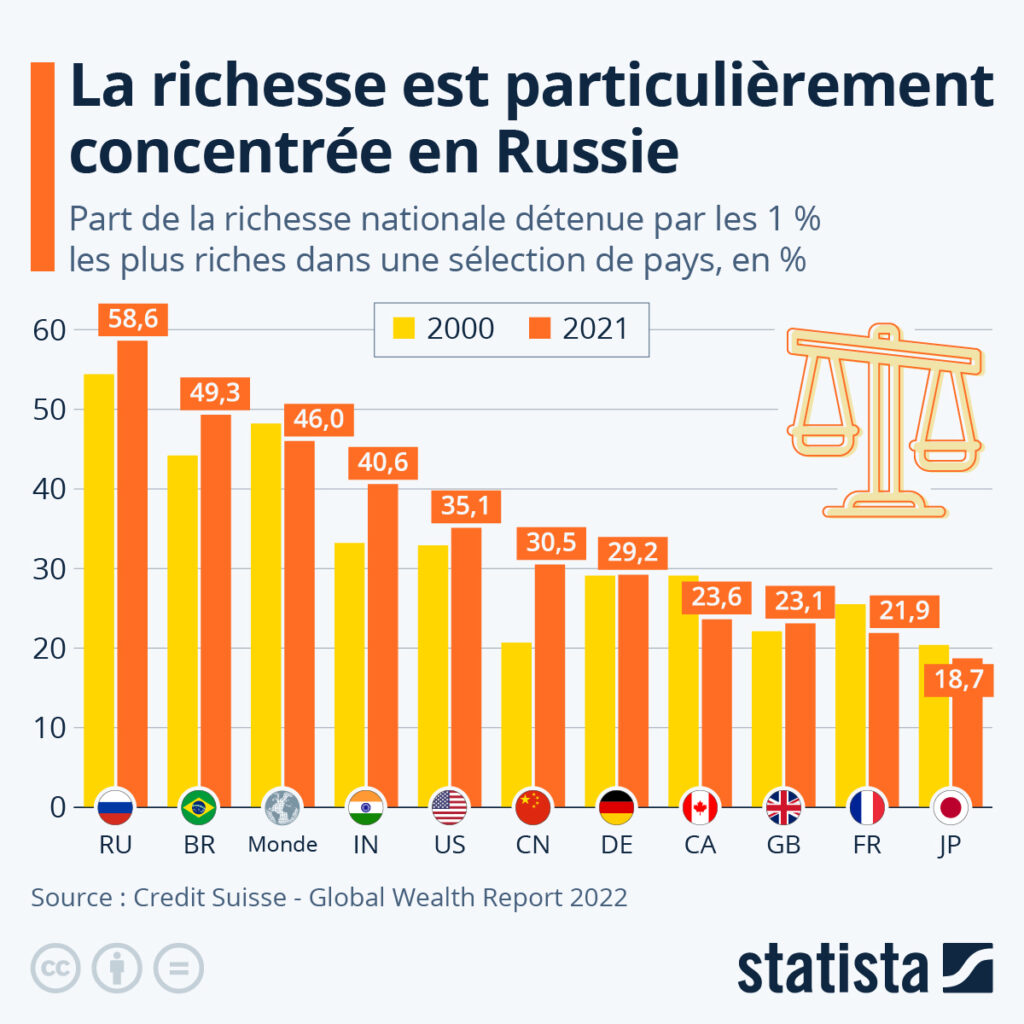

Dans la plupart des pays, les inégalités de richesse ont diminué au début du XXIe siècle, avant que la tendance ne s’inverse après la crise financière mondiale de 2007-2008, en lien notamment avec la hausse des actifs financiers, qui a eu pour effet de creuser les écarts de patrimoine. Tombée de 48 % à 43 % entre 2000 et 2008, la part de la richesse mondiale détenue par les 1 % les plus fortunés est depuis remontée à près de 46 %, selon le rapport annuel de Credit Suisse.

Les inégalités de richesse (et leur dynamique) varient toutefois énormément d’un pays à l’autre. Et dans ce domaine, la Russie pourrait bien remporter la palme d’or : 1 % de la population russe concentre près de 60 % des richesses nationales. Comme le montre notre graphique, ce chiffre est considérablement plus élevé que dans n’importe quelle autre puissance étudiée : loin devant l’Inde, les États-Unis et la Chine, où la part captée par le premier percentile varie de 30 % à 40 %.

À l’inverse, le Japon et la France font partie des économies du G20 les moins inégalitaires sur la base de cet indicateur. Dans ces deux pays, la tranche des 1 % les plus fortunés détient autour d’un cinquième des richesses nationales (respectivement 19 % et 22 %).

De Tristan Gaudiaut pour Statista