Alors que le projet de loi de finances pour 2026 du gouvernement Lecornu II reprend la quasi-totalité des mesures annoncées par François Bayrou lorsqu’il était Premier ministre, Intercommunalités de France, vient d’évaluer les contributions réclamées par l’Etat aux EPCI hexagonales. En Vaucluse, les 13 intercommunalités seraient sollicitées à hauteur de plus de 12M€. C’est presque autant que celle du Conseil départemental de Vaucluse l’an dernier.

Intercommunalités de France, l’association nationale d’élus représentant les intercommunalités auprès des pouvoirs publics nationaux, vient de dévoiler une carte estimant les coûts pour les intercommunalités du projet de budget 2026 présenté par le gouvernement Lecornu II. Selon ces estimations, l’ensemble des intercos hexagonales serait sollicité à hauteur de 2,2 milliards d’euros.

« Cette contribution imposée aux intercommunalités représenterait une ponction financière de plus de 5% de leurs recettes de fonctionnement. Elles participeraient ainsi à plus d’un tiers (37%) de l’effort imposé aux collectivités, alors qu’elles représentent 20% des dépenses locales », s’indigne Intercommunalités de France.

Un effort conséquent demandé aux EPCI de Vaucluse

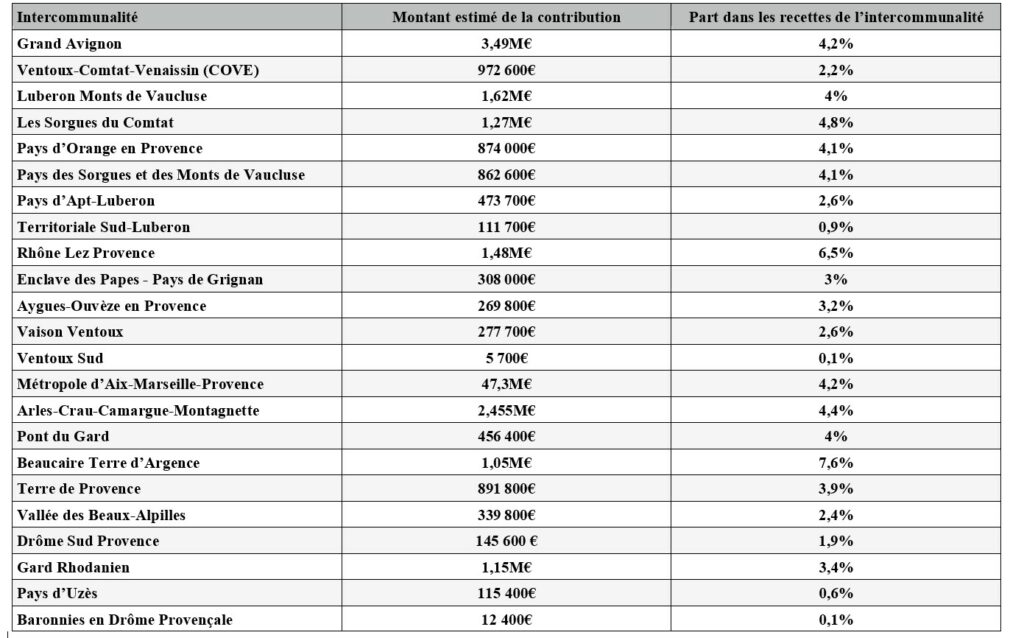

En Vaucluse, ces prévisions sont évaluées à un près de 12,02M€ (voir tableau ci-dessous). C’est presque autant que les 13M€ que le Conseil départemental avait ‘aligné’ l’an dernier pour renflouer les caisses de l’Etat. Une somme que le Département, dans l’attente de savoir à quelle sauce il sera mangé, a reconduit à l’identique cette année dans son futur budget.

Bien évidemment, c’est agglomération la plus importante du département, le Grand Avignon, qui est la plus sollicitée (3,49M€) parmi les intercommunalités de notre territoire. Derrière, on retrouve Luberon Monts de Vaucluse (1,62M€), Rhône-Lez-Provence 1,48M€, Les Sorgues du Comtat (1,27M€) et la Cove (972 600€) dans le top 5 des EPCI (Etablissements publics de coopération intercommunale) les plus contributrices en Vaucluse.

A l’inverse Ventoux Sud (5 700€), Aygues-Ouvèze en Provence (269 800€) et Vaison-Ventoux (277 700€) ne s’en sortent pas trop mal. Bien loin des 47,3M€ annoncés pour la Métropole d’Aix-Marseille-Provence dans laquelle figurent la commune vauclusienne de Pertuis.

Fortes inégalités entre les territoires

Si l’on se réfère plus spécifiquement à la part demandée par le gouvernement dans les recettes des intercommunalités, on constate que le niveau de participation est très contrasté entre elles. Ainsi, entre une ponction de 0,1% dans les recettes de l’intercommunalité pour Ventoux-Sud et une de 6,5% dans celles de Rhône-Lez-Provence, il y a très grand écart contributif.

Là encore, Les Sorgues du Comtat (4,8%) et le Grand Avignon (4,2%) ainsi que Pays des Sorgues Monts de Vaucluse (4,1%) sont ensuite les plus ponctionnés.

« Ces mesures toucheraient particulièrement les territoires industriels, en contradiction complète avec l’objectif affiché par le Gouvernement de réindustrialisation du pays », s’inquiète d’ailleurs Intercommunalités de France.

Chez nos voisins, les niveaux de contributions sont également fort disparates : 7,6% pour Beaucaire Terre d’Argence, 4,4% pour Arles-Crau-Camargue-Montagnette, 4,2% pour Aix-Marseille, 4% pour Pont du Gard, 3,9% pour Terre de Provence, 3,4% pour le Gard Rhodanien, 2,4% pour Vallée des Beaux-Alpilles, 1,9% pour Drôme Sud Provence, 0,6% pour le Pays d’Uzès et 0,1% pour les Baronnies en Drôme Provençale.

« Beaucoup de mesures du projet de loi de finances constituent des reniements de la parole de l’État. »

« Beaucoup de mesures du projet de loi de finances constituent des reniements de la parole de l’État qui s’était engagé à compenser des suppressions ou diminutions unilatérales d’impôts locaux ces dernières années, constate l’association. Parmi elles, Intercommunalités de France déplore vivement la baisse importante et brutale de la compensation de la réduction des bases des locaux industriels soumis à la CFE et à la TFPB, la diminution de la DCRTP, l’accaparement par l’État du dynamisme de la TVA… Sans compter la reconduction du ‘Dilico’ (ndlr : Dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités), dont le doublement du mondant cette année conduirait à intégrer des collectivités moins favorisées que la moyenne dans le dispositif. L’association regrette par ailleurs que le retour aux collectivités des fonds mis en réserve soit désormais conditionné à un objectif d’évolution des dépenses. De toute évidence, contrairement à ce qui était annoncé par le Gouvernement, il s’agit d’un dispositif qui ne semble plus ni ‘temporaire’, ni de ‘lissage conjoncturel’ tant les conditions de retour aux collectivités prélevées sont durcies. »

Incompatibilités avec le principe d’autonomie financière

« Autre mauvaise surprise du projet de loi de finances, la hausse de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) ferait peser également plusieurs centaines de millions d’euros sur les intercommunalités au titre du service public de gestion des déchets, bien qu’atténuée pour certaines par l’uniformisation du taux de TVA des prestations achetées par les collectivités sur les équipements de valorisation et de collecte des déchets. Or, les collectivités ont peu de marge de manœuvre sur le tonnage des ordures ménagères résiduelles collectées, d’autant que le produit de cette hausse n’est pas affecté à des politiques de réduction de la production de déchets non-valorisables. Ainsi, les mesures de baisse de recettes prévues dans le projet de loi de finances représentent des amputations de recettes manifestement incompatibles avec le principe d’autonomie financière, en dépassant les 2% des recettes de fonctionnement pour 561 intercommunalités, soit près de la moitié d’entre elles, et en grimpant même au-delà de 10% pour 13 intercommunalités. »

« Voté tel quel, le budget 2026 asphyxiera un grand nombre de territoires. »

Prenant acte du changement de méthode annoncé par Sébastien Lecornu, les représentants des intercommunalités demandent donc aux parlementaires de revoir largement la copie en séance.

« Bien consciente de la nécessité pour les collectivités de prendre leur part à l’effort budgétaire, Intercommunalités de France appelle les députés puis les sénateurs à revoir largement la copie présentée par le Gouvernement. Voté tel quel, le Budget 2026 asphyxiera un grand nombre de territoires, avec des répercussions significatives sur l’économie et la croissance, mais également sur les services publics dont bénéficient nos concitoyens. Comme le répète constamment Intercommunalités de France, les élus locaux déplorent l’absence de visibilité financière pour les collectivités au-delà de 2026. À l’occasion d’un rendez-vous à venir avec la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin, les élus d’Intercommunalités de France réitéreront leurs propositions en matière de simplification et de clarification de l’organisation institutionnelle pour dégager des économies à la hauteur des enjeux auxquels est confronté notre pays. »

Laurent Garcia & Charlotte Rouger (stagiaire)