Axtom, le collectif d’entrepreneurs associés qui accompagne les entreprises et les collectivités dans leur développement immobilier et économique, et l’institut IFOP, ont interrogé un panel de 2 700 Français sur le sujet de l’entrepreneuriat en Région Sud.

En 2024, 106 186 entreprises ont été créées dans la Région Sud (source BPI France). Une dynamique entrepreneuriale portée par les micro-entrepreneurs qui ont représenté 66% des lancements d’activité cette année-là, soit 69 914 micro-entreprises.

Si créer son propre emploi est dans la région la principale motivation qui préside à la volonté d’entreprendre (96%), près des 2/3 des habitants (64%) se déclareraient prêts à tenter l’aventure si toutes les conditions de succès étaient réunies. Un peu moins nombreux que la moyenne nationale à percevoir la France comme un pays d’entrepreneurs (50% contre 53%), quel regard portent-ils sur le niveau de vie des entrepreneurs et quelle rémunération leur semblerait suffisamment attractive pour se lancer ?

Alors que l’émission « Qui veut être mon associé ? » remporte un vif succès, le collectif d’entrepreneurs Axtom et l’institut IFOP ont interrogé un panel de 2 700 Français représentatif de la population française de 18 ans et plus, pour répondre à ces questions et tordre le cou aux idées reçues.

Combien gagnent les entrepreneurs français selon les habitants du Sud ?

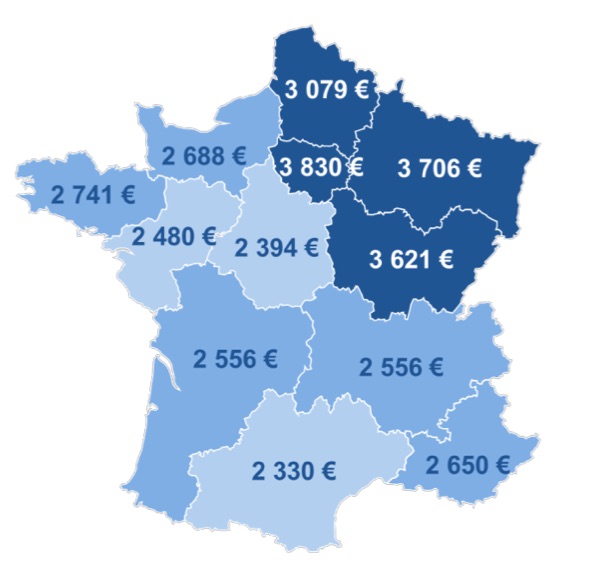

A contre-courant de certaines idées reçues associant entrepreneuriat et richesse, favorisées par les histoires de réussite spectaculaire et la représentation culturelle, les Français restent relativement raisonnables quant à leur estimation du revenu net mensuel des entrepreneurs qu’ils évaluent en moyenne à 2 990 € (avant impôt).

Une appréciation proche de la réalité si l’on en juge les résultats d’une enquête menée fin 2023 par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) révélant que plus de la moitié des dirigeants de TPE/PME (51%) percevraient une rémunération mensuelle moyenne inférieure à 2 600€, un dirigeant sur cinq (20%) déclarant gagner moins qu’un SMIC.

Dans la Région Sud, les répondants semblent plus « modérés » que la moyenne nationale, évaluant le revenu mensuel des créateurs d’entreprises à 2 650€ net, loin derrière l’Ile-de-France (3 830€), le Grand Est (3 706€) et la Bourgogne Franche Comté (3 621€).

Les habitants de la région prêts à entreprendre pour un revenu de 3 459€ par mois

Pour 68% des répondants de la région, la principale motivation des entrepreneurs est de gagner de l’argent pour s’assurer un niveau de vie confortable.

A leur échelle, alors que le salaire moyen dans la région est de 2 472€ nets par mois (dans le privé), le seuil de revenu mensuel à partir duquel il leur semblerait intéressant de lancer leur propre activité s’élève en moyenne à 3 459€, soit 809€ de plus que leur estimation du revenu des chefs d’entreprises en France.

Des estimations qui les placent au 4ème rang des régions les plus « gourmandes », quand la moyenne nationale est légèrement inférieure avec 3 366€.

Jérémie Benmoussa, directeur général et associé d’Axtom, commente : « La création d’une entreprise offre l’opportunité de faire une différence, d’innover et d’apporter des solutions à des problèmes spécifiques. Cette capacité à avoir un impact tangible sur le marché et la société, à travers des services améliorés ou la création d’emplois par exemple, est souvent une motivation plus profonde que l’enrichissement financier. En témoigne la réalité du revenu moyen des entrepreneurs en France. Bien que la perspective de mieux gagner leur vie puisse également jouer un rôle, il est clair que pour beaucoup d’entrepreneurs, la liberté et l’autonomie que procurent la création et la gestion de leur propre entreprise sont des moteurs puissants. Prendre ses propres décisions sans avoir à se conformer aux directives d’un supérieur hiérarchique et suivre ses convictions sont des avantages perçus comme majeurs, et cela sans compter le gain de flexibilité avec la possibilité d’organiser sa journée selon ses besoins et priorités, ce qui est difficilement réalisable dans un cadre salarié traditionnel. »

« N’importe qui peut entreprendre » : une perception partagée par 53% des habitants.

Bernard Tapie, Xavier Niel, Bernard Arnault puis Michel-Edouard Leclerc en France ou encore Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos et Bill Gates à l’international, sont les personnes connues qui, spontanément, symbolisent le mieux l’entrepreneuriat aux yeux des Français.

En parallèle, loin de l’image médiatique de ces « grands patrons » milliardaires,une majorité de la population française privilégie une représentation de proximité, citant prioritairement un membre de leur famille ou un artisan de leur quartier (plombier, boulanger, etc.). En écho de ce sentiment d’entrepreneuriat accessible à tous, 53% des habitants de la Région Sud estiment que de nos jours, n’importe qui peut entreprendre. 45% considèrent même qu’il suffirait d’une bonne idée pour se lancer (proche du niveau national de 46%).

Attention à l’image peu réaliste de l’entrepreneuriat véhiculée par les réseaux sociaux

Une perception d’apparente simplicité qui alerte Jérémie Benmoussa, alors que les défaillances d’entreprises se multiplient en France : « Les récits simplifiés autour d’entrepreneurs à succès négligent souvent les difficultés, les efforts et les ressources nécessaires pour transformer une idée en entreprise viable. Les figures emblématiques comme Steve Jobs, Elon Musk ou Mark Zuckerberg sont souvent présentées comme des génies qui ont réussi principalement grâce à leur créativité, créant une vision erronée de l’entrepreneuriat. Les réseaux sociaux accentuent cette tendance en faisant la promotion de « méthodes » permettant de créer un business et de devenir riche grâce au digital. Avec l’accès accru aux technologies et aux ressources en ligne, les jeunes peuvent croire que lancer une entreprise est plus facile qu’il ne l’est réellement. Par ailleurs, la culture de la start-up, souvent médiatisée, donne l’impression qu’une bonne idée et une levée de fonds suffisent pour réussir, alors que les étapes de développement, de gestion et de croissance sont cruciales. Les initiatives de sensibilisation à l’entrepreneuriat se concentrent parfois trop sur l’idée innovante et pas assez sur les compétences nécessaires pour la concrétiser. »

Enquête réalisée par l’IFOP pour Axtom