Le 120e Congrès des notaires de France se tiendra à Bordeaux les 25, 26 et 27 septembre 2024. Ce rendez-vous organisé par le Conseil supérieur du notariat aura pour thème cette année : ‘Vers un urbanisme durable’. L’occasion pour la profession de dévoiler son livret de 12 propositions destinées à accompagner les projets face aux défis environnementaux.

« Les notaires, présents sur tout le territoire informent et conseillent leurs clients sur les évolutions du droit et notamment sur les obligations liées aux risques climatiques, explique le Conseil supérieur du notariat. Chaque année, les notaires de France se réunissent en Congrès, afin de se former et de débattre sur des propositions d’amélioration de la loi sur le thème retenu. Le 120e Congrès des notaires de France survient dans un contexte où l’urgence écologique se fait de plus en plus pressante. Plus que jamais, il devient nécessaire d’adapter le cadre légal actuel aux défis environnementaux. En présence de 4000 participants et d’une soixantaine d’intervenants, 12 propositions seront débattues et soumises au vote des notaires ayant pour objectif d’anticiper les défis environnementaux, de convaincre les acteurs et de réaliser des projets adaptés aux nouveaux modes de vie. »

« Plus que jamais, il devient nécessaire d’adapter le cadre légal actuel aux défis environnementaux. »

12 défis pour l’environnement

Dans ce cadre, les notaires de France viennent de dévoiler en avant-première leur livret des propositions sur le Vers un urbanisme durable. Si ce document est consultable ici en accès libre, vous trouverez également ci-dessous le détail de ces 12 propositions.

Anticiper les défis environnementaux

1/ Pour un statut de l’arbre dans le Code Civil

Les arbres améliorent la qualité de l’air, font office de climatiseurs, sont des pièges à sons et contribue à l’amélioration de notre quotidien. Or, dans l’état de notre droit, l’arbre n’est abordé dans le code civil que comme un élément négatif sur lequel il faut agir pour préserver la propriété foncière. Toutefois, le 120e Congrès des notaires de France estime qu’il est aujourd’hui indispensable de reconnaitre un nouveau statut à l’arbre pour lui apporter une protection différente, reconnaissance de toutes ses vertus.

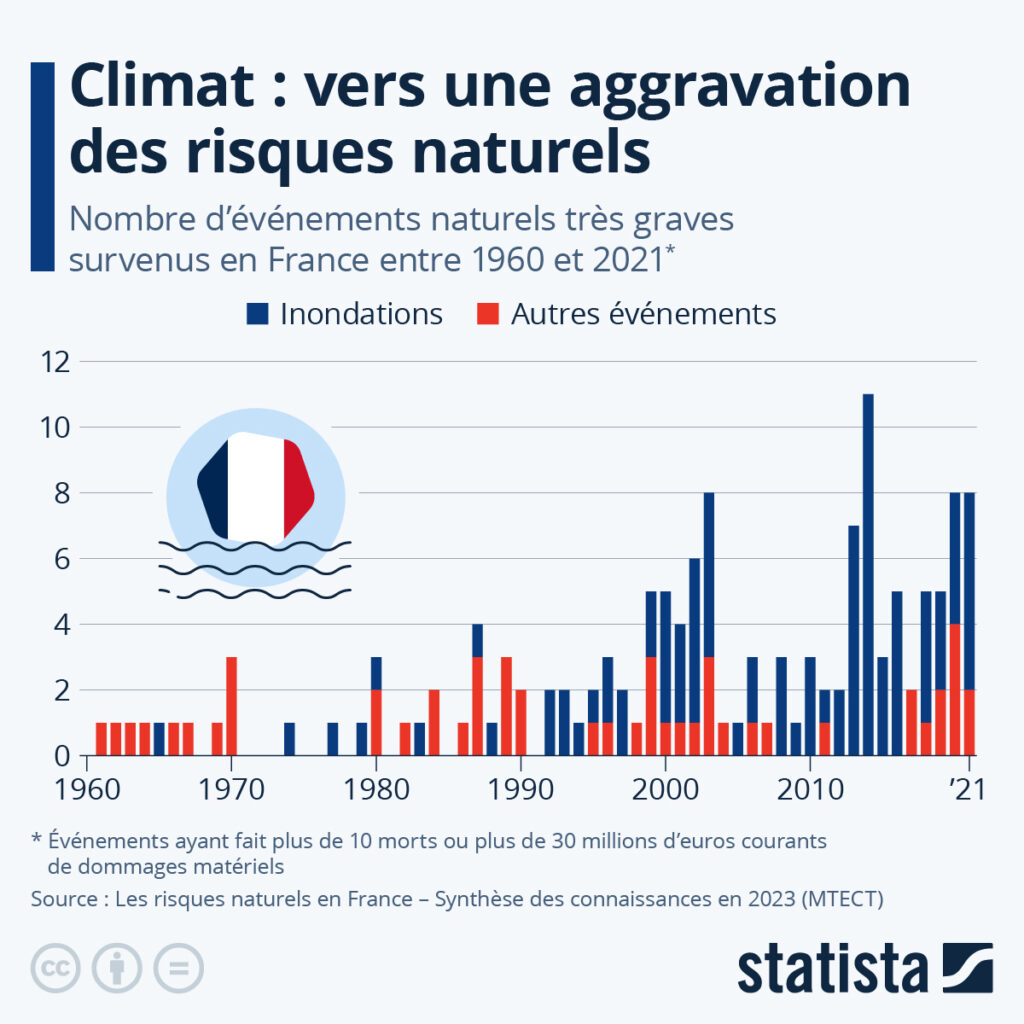

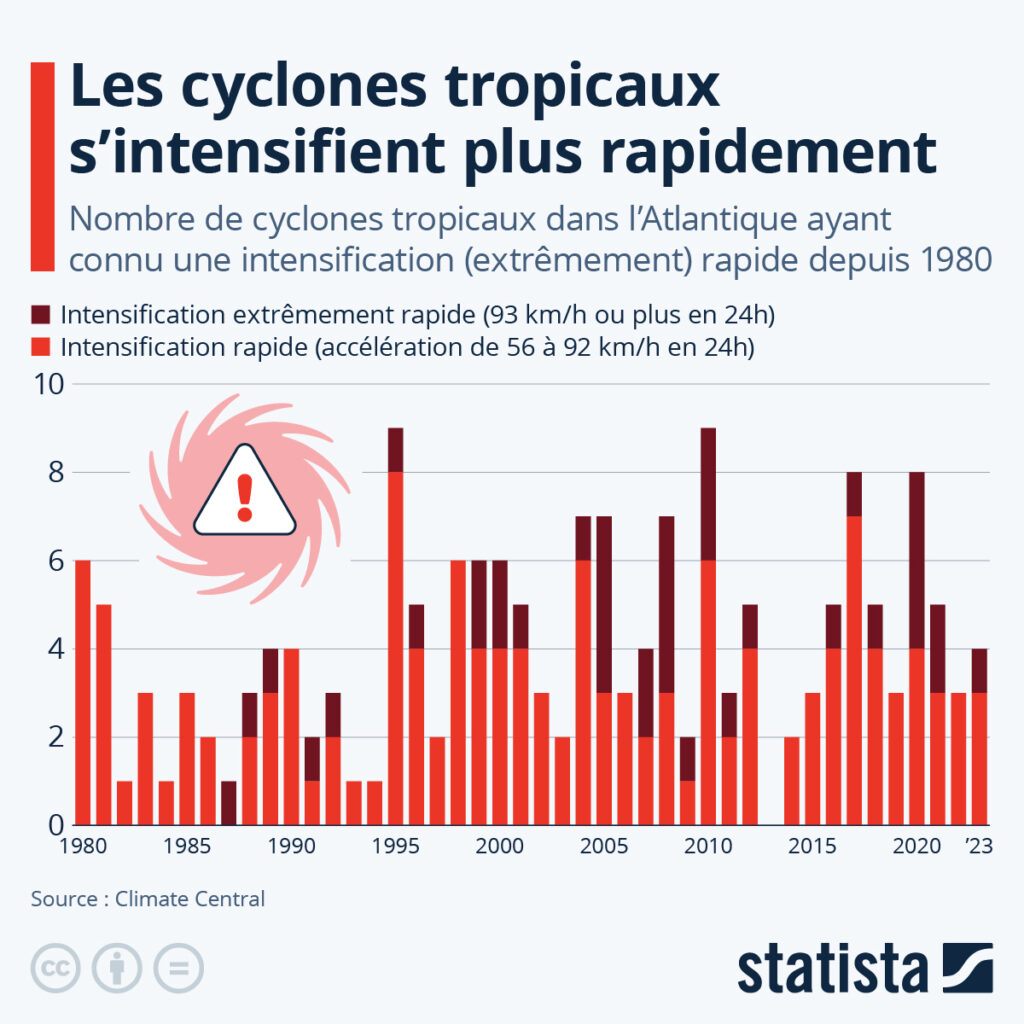

2/ Faire évoluer la législation face au recul du rivage maritime

L’érosion côtière est un phénomène naturel accentué par les aléas climatiques et les facteurs humains. Ce recul menace les biens et les personnes à tel point qu’à l’horizon 2100 on estime que 450 000 logements seront concernés. Le 120e Congrès des notaires de France propose d’améliorer l’information légale délivré lors des mutations sur ce sujet et d’anticiper l’intégration de la propriété dans le domaine public maritime en offrant la possibilité d’une préemption ou d’un délaissement portant uniquement sur le sol et le tréfonds, laissant au propriétaire un droit d’usage temporaire aussi longtemps que l’érosion le permettra.

3/ Adapter les droits des bois et forêts

À l’image de l’eau, les bois et forêts doivent désormais être considérés comme des biens communs dont la protection et l’usage doivent faire l’objet de solutions d’utilisation et de protection collectifs. Face aux changements climatiques, il faut repenser les droits d’utilisation des bois et forêts, et envisager un renouvellement des règles concernant le partage des ressources.

4/ Renforcer l’information sur l’état des risques et pollutions

Pour louer ou vendre un bien immobilier, de nombreux diagnostics immobiliers sont obligatoires. Ces diagnostics semblent aujourd’hui inadaptés à une bonne et claire information. Le souhait du congrès est d’aller plus loin. Il faut dorénavant informer le futur acquéreur de l’état des risques liés aux changements climatiques et pollutions. Ces informations ont pour but d’anticiper et éviter les éventuels contentieux.

Convaincre les acteurs

5/ Adapter le droit aux opérations de portage foncier

Pour aménager le territoire, il faut maîtriser le foncier. Un rôle qui revient aux établissements publics fonciers, qui ne disposent pas à ce jour de l’agilité nécessaire pour mener à bien leurs missions. Le 120e Congrès suggère que la règlementation soit revue pour s’adapter aux besoins et aux urgences auxquelles le secteur fait face en définissant le portage foncier et les opérations de proto aménagement en le soumettant à un régime juridique spécifique, et en sécurisant le portage foncier en soumettant ces opérations, si elles sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement, à un diagnostic préalable.

6/ Libéraliser l’assiette des autorisations d’urbanisme

L’unité foncière, référentiel pris en compte pour les demandes d’autorisation d’urbanisme, ne semble plus adapté aux opérations d’aménagement complexe et apparait aujourd’hui comme un frein à l’urbanisme de transformation ni permettant ni la prise en compte d’un urbanisme environnemental dans les projets, ni une bonne acceptabilité desdits projets dans la cité.

En conséquence, le 120e Congrès des notaires de France propose de modifier la définition de l’assiette d’un projet afin d’élargir la possibilité de demander des autorisations d’urbanisme sans se cantonner à l’unité foncière, référentiel d’aujourd’hui.

7/ Développer la compensation environnementale

- Clarifier et assouplir les règles en matière de compensation environnementale

La compensation environnementale s’inscrit dans le cadre de la séquence ERC (Éviter – Réduire – Compenser). Or, l’efficacité de sa mise en œuvre est limitée. Aujourd’hui, les opérateurs ont peu de moyens à leur disposition pour rendre efficaces ces mesures de compensation. Le 120e Congrès des notaires de France propose d’une part de supprimer les droits de préemption lorsqu’un terrain est acquis en vue d’y réaliser une mesure de compensation, de seconde part de permettre au maitre d’ouvrage cédant son projet immobilier de céder le terrain également concerné par la mesure de compensation.

- Créer un bail emphytéotique environnemental

Les maîtres d’ouvrage rencontrant très souvent des difficultés à acquérir les terrains nécessaires à la réalisation des mesures de compensation environnementale, il convient de leur proposer d’autres modalités leur permettant de remplir leurs obligations. Le 120e Congrès des notaires de France propose ainsi de créer un nouveau contrat constitutif de droits réels immobiliers : le bail emphytéotique environnemental.

- Ouvrir la compensation environnementale financière

Afin de pallier les difficultés rencontrées par les maitres d’ouvrage pour trouver du foncier permettant la compensation environnementale le 120e Congrès des notaires de France propose d’ouvrir la possibilité, en dernier recours, de réaliser la compensation, en partie seulement, par une mesure financière versée dans un fonds de péréquation à compétence nationale chargé de financer les mesures de gestion des aires protégées.

8/ Étendre et développer le projet urbain partenarial (PUP)

Le PUP est une convention publique privée entre le porteur de projet et la collectivité locale compétente. Il permet le préfinancement d’un aménagement et l’acceptabilité du projet, garantie d’une sortie accélérée. Cet outil, insuffisamment utilisé, nécessite une meilleure compréhension pour tendre vers une planification des aménagements. Le 120e Congrès des notaires de France propose d’étendre ce dispositif à d’autres opérations telles que les opérations de renaturation et de désartificialisation sur les zones préférentielles de renaturation ainsi que sur la réhabilitation des réseaux permettant de réaliser des projets adaptés aux nouveaux modes de vie.

Réaliser des projets adaptés aux nouveaux modes de vie

9/ Adapter le ZAN (Zéro Artificialisation Nette) aux territoires

Le ZAN, inscrit dans la loi Climat et résilience de 2021, est une réponse concrète aux quelque 24 000 hectares d’espaces naturels consommés chaque année en France, alors qu’il existe, dans le même temps, des friches industrielles ou professionnelles à réhabiliter. Destiné à révolutionner l’acte de construire, le Zan doit aussi s’adapter à la diversité des territoires et des projets et se libérer du contexte initial dans lequel il a été créé. C’est l’objet des propositions du 120e Congrès des notaires.

10 /Accélérer la mutation des entrées de ville

Les entrées de ville sont des zones urbaines monofonctionnelles, bétonnées, et souvent mal intégrées. Elles sont néanmoins perçues comme essentielles pour les économies locales concentrant presque 72% de la consommation des ménages des villes concernées. Compte tenu de la consommation d’espace naturel de ces zones, elles représentent un enjeu environnemental fort.

A l’heure de la sobriété foncière, ces zones deviennent un formidable gisement d’espace dont il faut s’emparer. Le 120e Congrès s’attache à proposer des solutions pour favoriser la transformation des entrées de ville.

11/ Urbanisme : de la construction à la transformation

A l’aune du ZAN, il faut trouver les solutions pour construire sans consommer de foncier. Pour y parvenir, le 120è Congrès apporte les solutions permettant de mener plusieurs actions conjointes : requalifier les habitats dégradés, surélever les villes, requalifier les friches, transformer les bureaux en logements, tout en créant des îlots de fraîcheur et désimperméabilisant les sols.

12/ Mettre l’environnement au cœur des projets immobiliers et d’aménagement pour sécuriser ceux qui les conduisent

Depuis trente ans, le législateur a souhaité sécuriser le pétitionnaire des autorisations d’urbanisme pour favoriser la construction et notamment la construction de logements. Mais la question environnementale compromet de plus en plus radicalement la sécurité des autorisations d’urbanisme, le droit de l’environnement impactant les contentieux des autorisations tant sur le fonds que sur la forme. En conséquence, et afin de sécuriser les pétitionnaires, le 120e Congrès des notaires de France propose de faire de l’environnement le socle des projets en systématisant l’exigence d’une notice et/ou diagnostic environnemental pour toutes les autorisations d’urbanisme, mais également de simplifier et sécuriser la situation des maitres d’ouvrage en délivrant, notamment, une autorisation unique.

L.G.