L’Insee Paca vient de publier une étude sur la part de voitures classées Crit’Air 3 ou plus dans les communes de la Région Sud. Il apparaît que ce sont les ménages les moins aisés ainsi que les habitants des communes rurales qui possèdent ce type de véhicule les plus polluants. Dans les grands centres urbains, où le niveau de vie permet de s’équiper en voitures propres, Avignon fait figure d’exception.

Plus de quatre ménages sur cinq détiennent au moins une voiture

« En 2022, 82% des ménages de Provence-Alpes-Côte d’Azur disposent d’au moins une voiture pour un usage non exclusivement professionnel, constatent Julie Argouarc’h et Anton Monsef les auteurs de l’étude de l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) Paca intitulée ‘Les ménages les moins aisés détiennent deux fois plus souvent des voitures classées Crit’Air 3 ou plus que les plus aisés’. . Cette part est légèrement inférieure à celle observée en France de province (85%) mais supérieure à celle d’Île-de-France (65 %), où les transports en commun sont plus développés. Entre 1990 et 2022, la part de ménages équipés d’au moins une voiture a progressé de sept points, une évolution comparable à celle de la France de province. »

« Le taux d’équipement a diminué chez les plus jeunes, mais nettement augmenté pour les plus âgés, poursuivent les deux co-auteurs. Entre 1990 et 2022, dans les ménages comportant des personnes âgées de 20 à 29 ans, il a reculé de quatre points pour s’établir à 80%. À l’inverse, la proportion de ménages dont un membre est âgé de 75 à 79 ans et disposant d’au moins une voiture est passée de 49% à 82% sur la période. Leur possession est en particulier deux fois plus fréquente pour les femmes de 75 à 79 ans qu’il y a trente ans. La détention dépend également de la composition du ménage. Ainsi, les couples avec enfant(s) détiennent plus souvent au moins une voiture que les personnes seules (95% contre 67%). En 2022, les ménages possédant au moins une voiture en leur nom propre en détiennent en moyenne 1,5. Parmi ces ménages, 60% en ont seulement une, 33% en ont deux et les autres en ont trois ou plus. Cette moyenne régionale masque des disparités territoriales. Ainsi, dans les grands centres urbains, elle est légèrement plus basse (1,4), en lien avec une offre de transports collectifs plus dense et plus régulière. En revanche, elle atteint 1,7 voiture par ménage dans les ceintures urbaines. Dans ces espaces, les déplacements domicile-travail sont fréquemment plus longs et les couples, avec ou sans enfant, sont proportionnellement plus nombreux. »

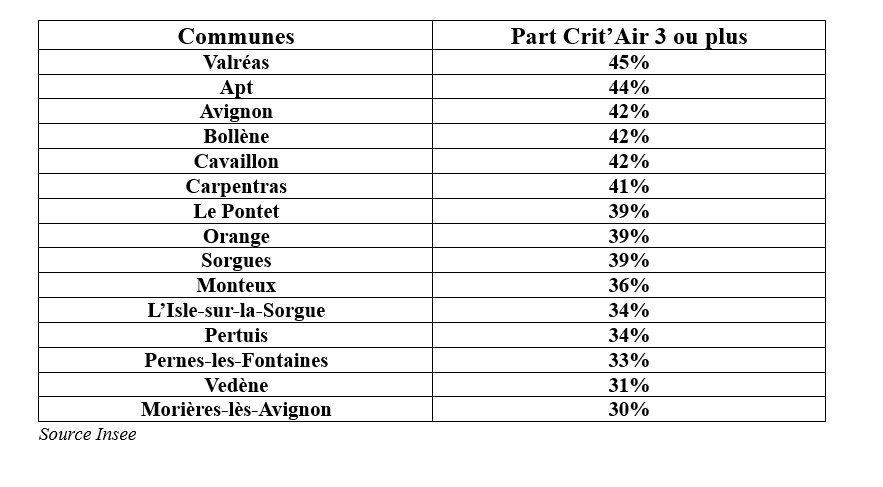

Part de voitures classées Crit’Air 3 ou plus dans les 15 plus grandes communes de Vaucluse

Moins de diesel, davantage d’essence : paradoxe en Paca

Dans le même temps, l’étude l’Insee observe que les ménages de la région possèdent moins souvent une voiture équipée d’une motorisation diesel qu’en France (50 % contre 54 %). À l’inverse, la part des voitures roulant à l’essence est plus élevée (45 % contre 41 %). Les voitures restantes se répartissent entre les motorisations hybrides (rechargeables ou non, 3 %), électriques (1 %), GPL ou encore superéthanol.

« Les ménages les moins aisés possèdent plus souvent des voitures diesel. »

Julie Argouarc’h et Anton Monsef de l’Insee

« Les différences sont marquées selon le niveau de vie des ménages, complètent Julie Argouarc’h et Anton Monsef. Les ménages les moins aisés possèdent plus souvent des voitures diesel : 59% de leurs voitures utilisent ce type de motorisation, contre 43 % pour les ménages les plus aisés. Inversement, les ménages les plus aisés détiennent plus fréquemment des voitures récentes et moins polluantes : 8% de leurs voitures fonctionnent avec des motorisations hors essence et diesel thermiques, contre 3% pour les voitures des moins aisés. Dans les communes rurales, le diesel domine (56%). En revanche, dans les grands centres urbains les voitures essence sont légèrement plus nombreuses que les voitures diesel (50% du parc contre 45%). »

Plus on est riche, plus on est propre !

« En 2022 dans la région, l’âge médian des voitures détenues par des particuliers est de 9 ans. L’ancienneté du parc varie fortement selon le niveau de vie. Ainsi, l’âge médian des véhicules atteint 12 ans pour les ménages les moins aisés, contre7 ans pour les plus aisés. »

Au-delà du revenu, le lieu de résidence a aussi un rôle sur l’ancienneté des véhicules. Les ménages vivant dans les grands centres urbains, les petites villes et les ceintures urbaines possèdent les véhicules les plus récents (entre 31% et 34% du parc y a 5 ans ou moins). Plus les ménages sont éloignés des grands centres urbains, plus la part des voitures de 20 ans ou plus augmente, quel que soit le niveau de revenu de leurs détenteurs. De 8% dans les grands centres urbains, cette part atteint 12% dans le rural à habitat dispersé et 16% dans le rural à habitat très dispersé, témoignant d’un moindre renouvellement du parc dans les espaces ruraux. »

Davantage de kilomètres pour les véhicules diesel

Selon l’Insee Paca, la distance médiane parcourue par un véhicule s’élève à 9 000 km par an. Les véhicules diesel roulent davantage, avec une distance médiane annuelle de 10 700km, soit 46% de plus que pour un véhicule essence. La distance médiane parcourue par les voitures est plus faible dans les espaces urbains (8 700km par an), et particulièrement dans les grands centres urbains (8 100km).

À l’inverse, elle est plus élevée dans les espaces ruraux (supérieure à 10 000km), en partie en raison de déplacements domicile-travail plus longs et plus fréquemment effectués en voiture.

Crit’Air 3 : la chasse aux pauvres ?

« La vignette Crit’Air, définie par l’année de mise en circulation du véhicule et sa motorisation, constitue un outil au service des collectivités locales qui engagent des mesures volontaristes afin d’améliorer la qualité de l’air. Plus la vignette Crit’Air est élevée, plus le véhicule est polluant. Cette vignette est notamment obligatoire lors des épisodes de pollution, lorsque les préfectures instaurent une circulation différenciée. Les véhicules les plus polluants (Crit’Air 3 et au-delà) peuvent alors être interdits de circulation », rappellent Julie Argouarc’h et Anton Monsef.

Dans la région, au 1er janvier 2022, les véhicules les plus polluants représentent un tiers du parc des particuliers : 22% de véhicules sont Crit’Air 3 et 11% Crit’Air 4, 5 ou non classés. Le reste du parc se compose principalement de véhicules classés Crit’Air 1 (32%) ou Crit’Air 2 (34%). Les véhicules Crit’Air zéro, essentiellement électriques, représentent 1% du total. Cette répartition est proche de celle observée au niveau national. Les voitures les moins polluantes sont toutefois un peu plus présentes qu’en France de province.

« Les ménages les moins aisés possèdent deux fois plus souvent des voitures classées Crit’Air 3 ou plus que les plus aisés. »

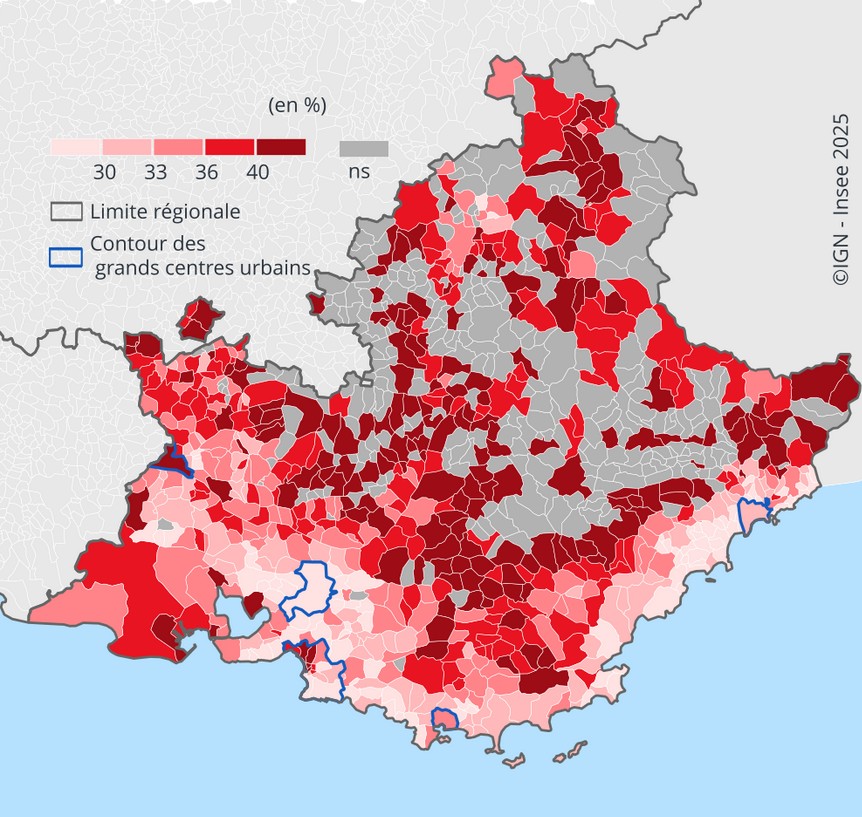

« Les plus aisés possèdent des voitures plus récentes et donc généralement moins polluantes. Ainsi, la part de voitures classées en Crit’Air 1 est deux fois plus élevée pour les plus aisés que pour les moins aisés (39% contre 20%), les ménages aux revenus moyens se situant entre les deux (31%). Inversement, la moitié des véhicules possédés par les ménages les moins aisés ont une vignette Crit’Air 3 ou supérieure, contre seulement un quart chez les ménages les plus aisés. La répartition des véhicules selon leur vignette Crit’Air révèle des contrastes marqués entre les territoires ruraux et les grands centres urbains. Ainsi, dans le rural à habitat dispersé et très dispersé, 4 voitures sur 10 sont classées Crit’Air 3 ou plus, contre 3 sur 10 dans les grands centres urbains et leurs ceintures urbaines. Les véhicules les plus polluants sont moins présents dans les communes littorales. »

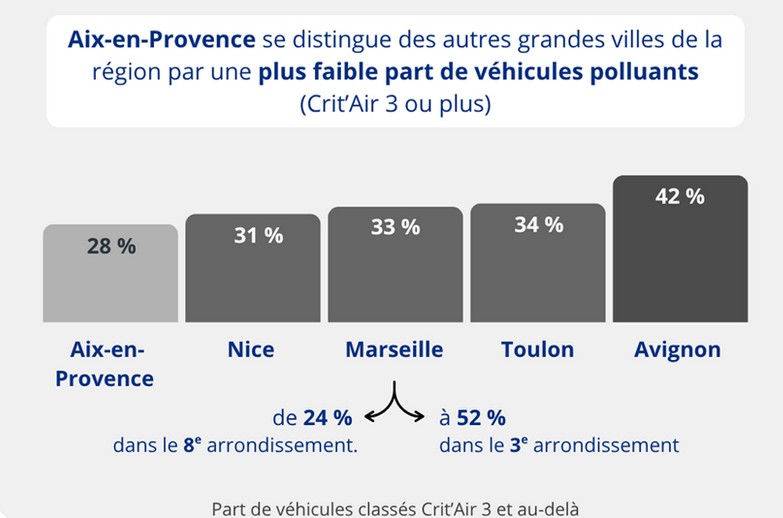

« Les restrictions de circulation dues à la pollution sont plus susceptibles d’être mises en place dans les grands centres urbains de la région, notamment à Aix-en-Provence, Avignon, Marseille, Nice et Toulon. Dans la plupart des cas, les voitures classées Crit’Air 3 ou plus sont moins nombreuses en périphérie proche qu’au sein même des villes, à l’exception notable d’Aix-en-Provence. Parmi les grands centres urbains, Aix-en-Provence se distingue en effet par la plus faible part de véhicules classés Crit’Air 3 ou plus (28% en 2022), en lien avec le niveau de revenu élevé de ses habitants. À l’inverse, à Avignon, où le niveau de vie médian est bas, cette part atteint 42%. À Marseille, 1 voiture sur 3 est concernée. La part de voitures classées Crit’Air 3 ou plus varie sensiblement selon les arrondissements en lien avec le niveau de vie de leurs habitants, allant de 1 voiture sur 4 dans le 8e arrondissement à 1 sur 2 dans le 3e arrondissement. »

Pour les autres grands bassins de vie de la région Sud cette répartition est de 31% à Nice et 33% à Toulon.

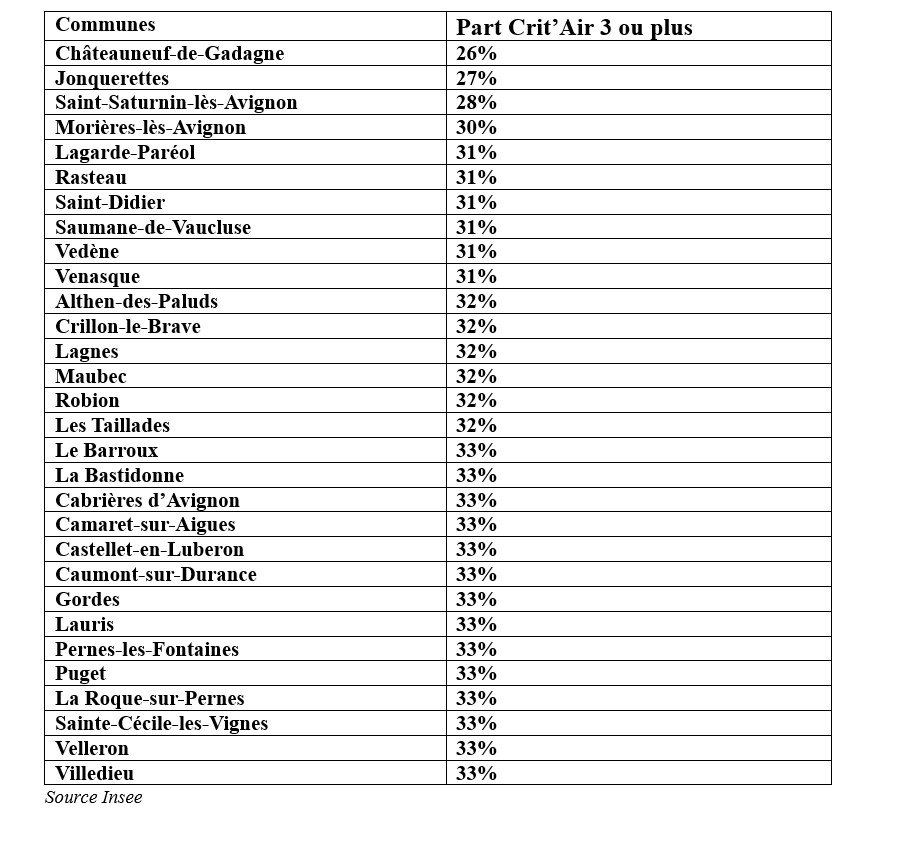

Les communes de Vaucluse ayant le moins de véhicules classés Crit’Air 3 ou plus

Et le Vaucluse ?

Dans le département, c’est à Châteauneuf-de-Gadagne que l’on trouve la plus faible part de voitures classées Crit’Air 3 et au-delà. Suivent ensuite les communes de Jonquerettes (27%), Saint-Saturnin-lès-Avignon (28%) et Morières-lès-Avignon (30%), confirmant que c’est bien dans les zones les plus aisées, en périphérie des grandes zones urbaines, que l’on trouve le moins de ces véhicules polluants.

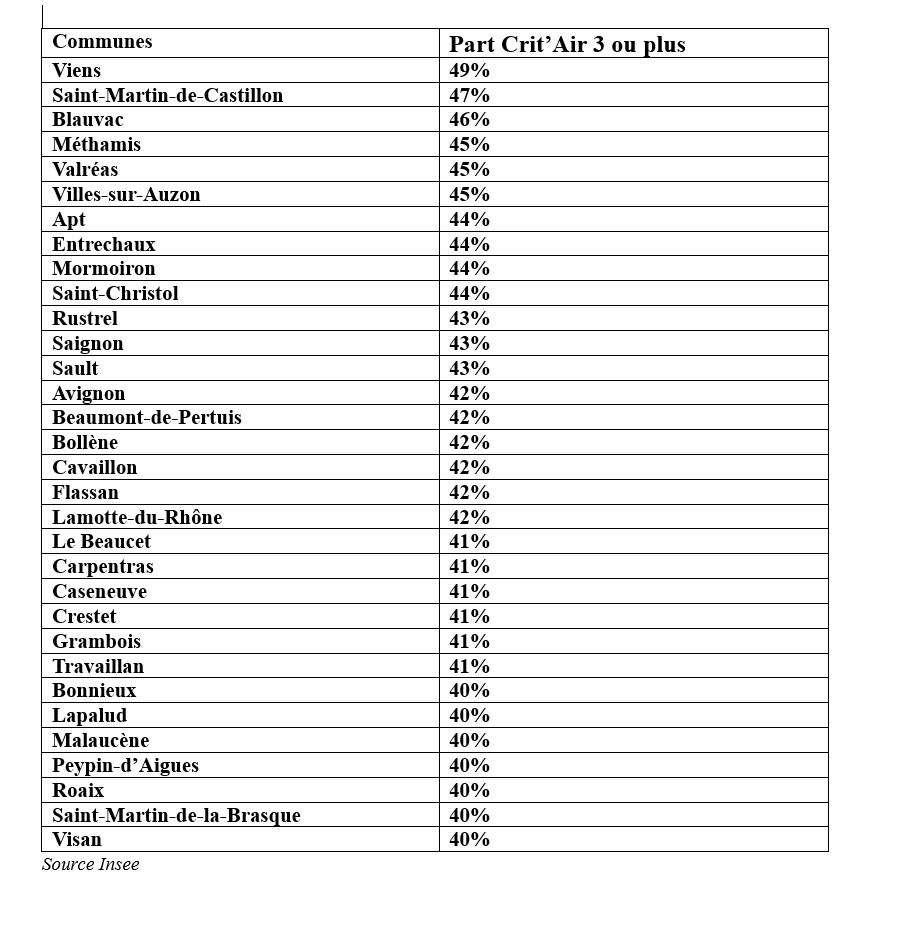

A l’inverse c’est à Viens (49%), Saint-Martin-de-Castillon (47%), Blauvac (46%) et Méthamis (45%) que l’on en concentre le plus. Là encore, confirmation que les zones rurales sont les plus concernées.

Pour les grandes villes, Valréas (45%), Apt (44%) et Avignon (42%) constitue le ‘pauvre’ trio de tête des mauvais élèves en matière de classement Crit’Air alors que les communes ‘riches’ périphériques de l’Isle-sur-la-Sorgue (34%), Pertuis (34%), Pernes-les-Fontaines (33%), Vedène (31%) et encore Morières sont des modèles du genre.

Le constat en matière de mobilité : la liberté de circulation semble de plus en plus réservée aux ménages les plus aisés. Et sous couvert de faire la chasse aux véhicules les plus polluants, ne serait-ce finalement pas les ‘pauvres’ que l’on empêche de se déplacer ?

Les communes de Vaucluse ayant le plus de véhicules classés Crit’Air 3 ou plus

L.G.

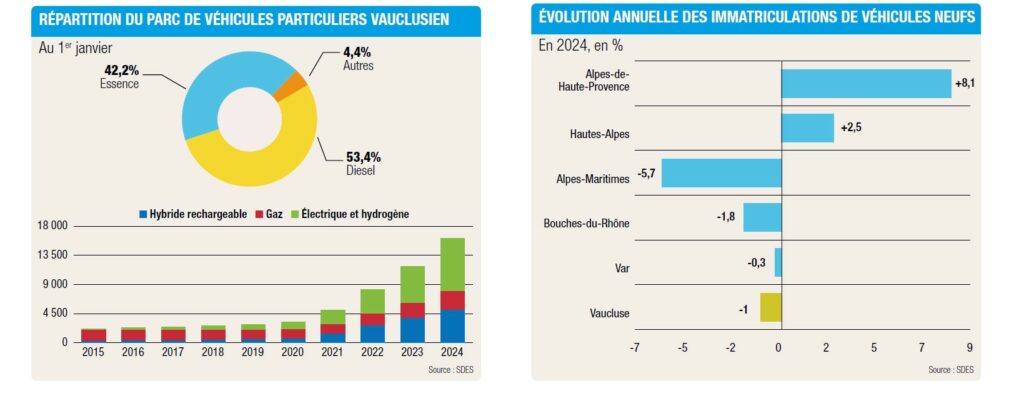

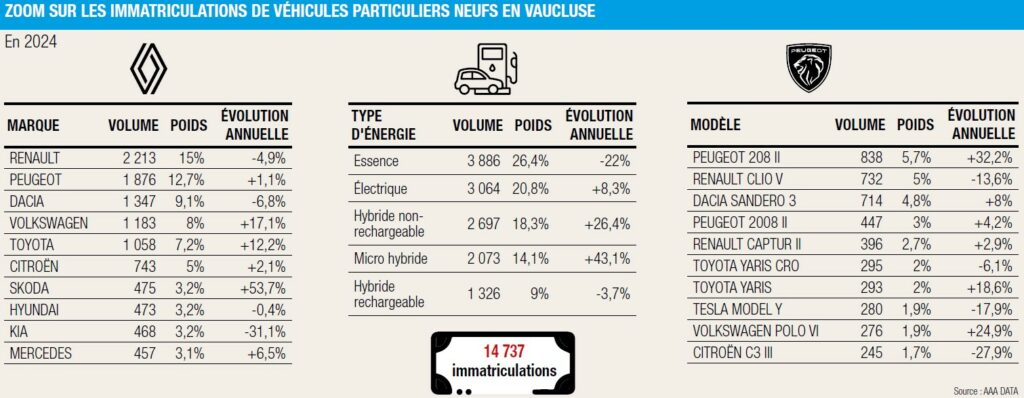

Immatriculations : de plus en plus d’habitants, de moins en moins de voitures

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le volume total des immatriculations de véhicules neufs était de 151 000 en 2016. Il s’établit en 2024 à 135 300 (et à 14 737 en Vaucluse, voir tableau ci-dessous : Crédit Echo du mardi. Vaucluse en chiffres 2026), soit une baisse de 11% malgré l’augmentation de la population.

Sur cette période, les immatriculations de voitures les moins polluantes gagnent du terrain, en partie grâce aux aides publiques lors de l’achat de véhicules électriques. La part des hybrides, rechargeables et non rechargeables, passe ainsi de 3% en 2016 à 30% en 2022 et 43% en 2024, tandis que celle des voitures électriques passe de 1 % en 2016 à 17% en 2022 et 21% en 2024. Au total, 64% des véhicules neufs sont désormais hybrides ou électriques, contre 4% en 2016.

Les ménages les plus aisés acquièrent plus souvent ce type de voitures. De ce fait, la composition du parc automobile de voitures particulières se transforme significativement sur cette période. La part des voitures diesel diminue depuis 2016, passant de 58% à 46% en 2024 (53,4% en Vaucluse).

À l’inverse, la part de voitures essence augmente mais dans des proportions moindres (passant de 41 % à 46 % sur cette période : 42,2% en Vaucluse). Les autres motorisations passent de 1% à 8% en 8 ans (4,4% en Vaucluse), portées par la forte croissance des immatriculations de voitures neuves hybrides, rechargeables et non rechargeables, ainsi que de voitures électriques.