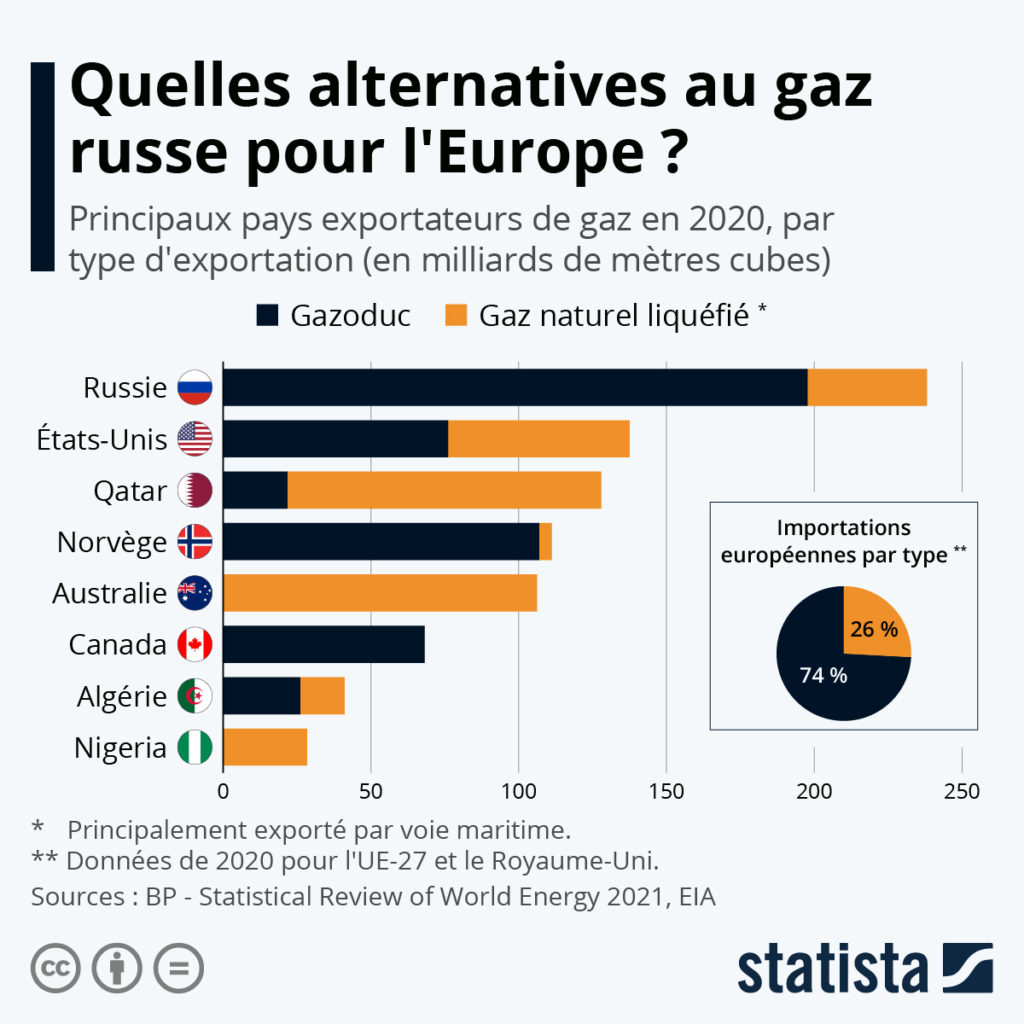

Même si ses capacités de production et de transport restent limitées, l’Afrique représente une alternative pour réduire la dépendance de certains pays européens vis-à-vis du gaz russe. « L’Europe cherche des sources alternatives d’approvisionnement en gaz. Cela peut être en Afrique », a déclaré fin mars Akinwumi Adesina, le patron de la Banque africaine de développement. Une option choisie par l’Italie, qui mène actuellement une campagne diplomatique pour diversifier ses importations énergétiques, avec des visites en Algérie et en Égypte avant Pâques, puis au Congo et en Angola cette semaine.

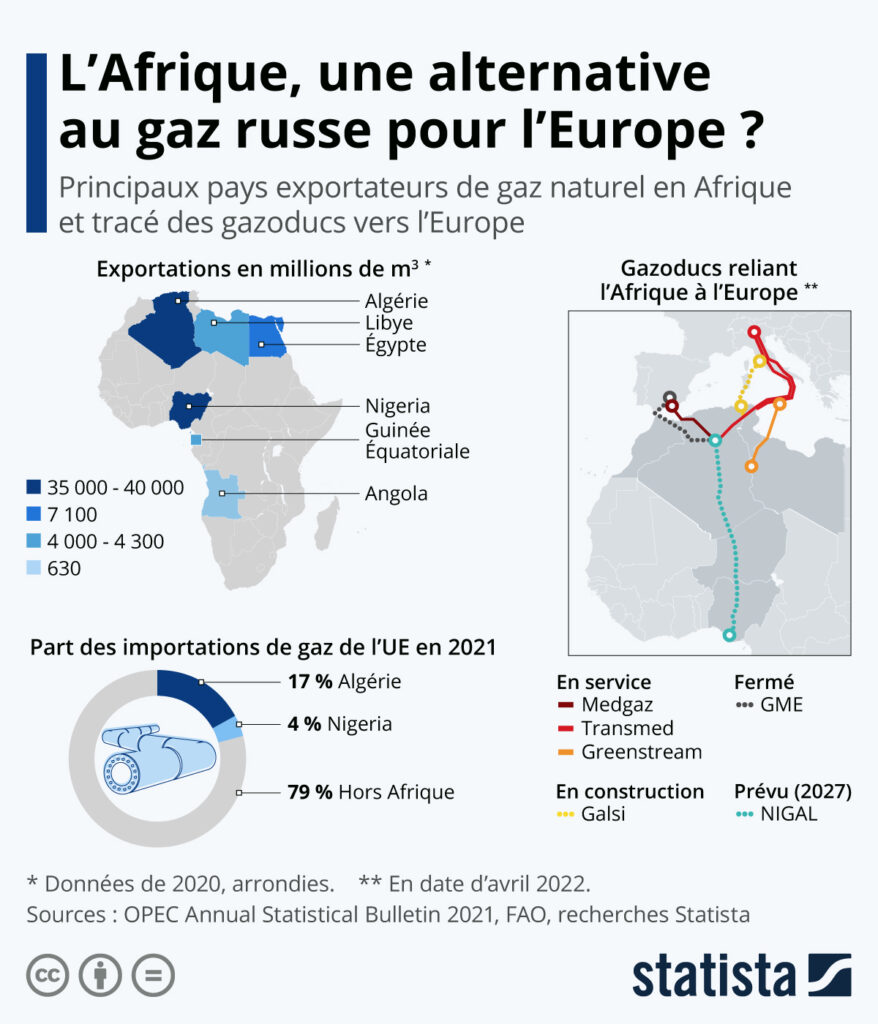

Comme l’indique notre infographie, les plus grands exportateurs de gaz naturel du continent sont de loin l’Algérie et le Nigeria, avec chacun entre 35 000 et 40 000 millions de mètres cubes expédiés à l’étranger en 2020 (7ème et 8ème rang mondial). L’année dernière, ces pays étaient les deux seuls fournisseurs africains de gaz de l’Union européenne : à hauteur de 17 % pour l’Algérie et de 4 % pour le Nigeria. Les autres acteurs majeurs de ce marché dans la région sont l’Égypte, la Libye, la Guinée équatoriale puis l’Angola.

Trois gazoducs permettent actuellement d’acheminer du gaz naturel en Europe depuis l’Afrique. Le Transmed, qui permet l’exportation de l’Algérie vers l’Italie (en passant par la Tunisie), le Medgaz, qui relie l’Algérie à l’Espagne sous la mer, ainsi que le Greenstream, plus modeste en capacité, qui connecte la Libye à la Sicile. En raison de tensions diplomatiques avec le Maroc, l’Algérie a fermé en octobre dernier le gazoduc Maghreb-Europe (GME), qui passe sur le territoire de son voisin. À partir de 2027, le NIGAL devrait quant à lui permettre de transporter du gaz naturel en provenance du Nigeria (qui exporte surtout par voie maritime), mais la construction de ce gazoduc n’a pas encore commencé.

De Tristan Gaudiaut pour Statista