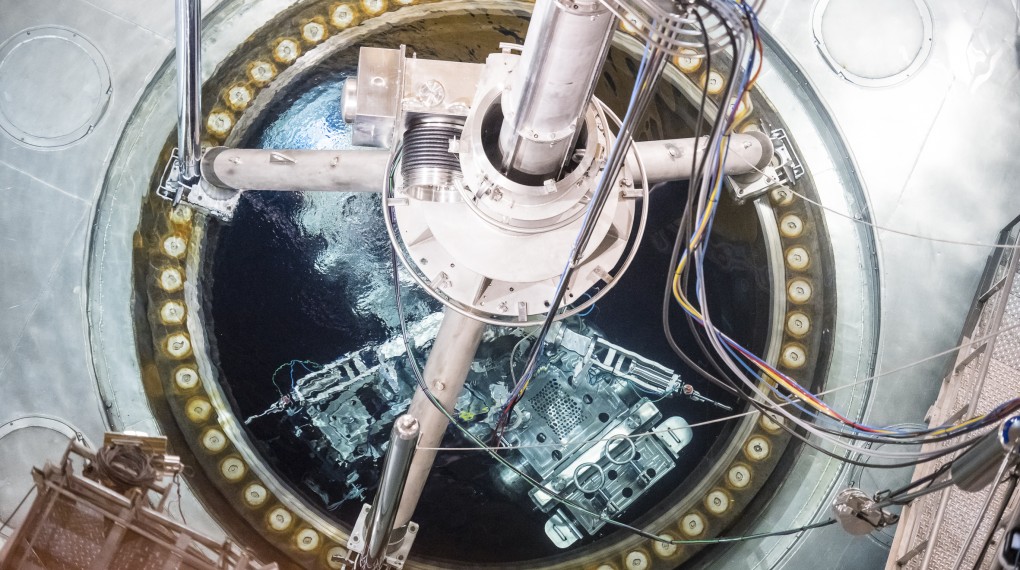

Alors qu’une fermeture de Nord Stream avait eu lieu récemment pour maintenance, la Russie a repris jeudi dernier ses livraisons via ce pipeline qui achemine environ le tiers des importations de gaz de l’Union européenne. Si cela a d’abord apaisé les dirigeants européens (qui craignaient que Moscou maintienne le robinet fermé en réponse aux sanctions), Gazprom a annoncé lundi 25 juillet qu’il allait diminuer ses volumes livrés à partir de mercredi : soit environ 20 % des capacités du gazoduc, contre 40 % actuellement.

Alors que la guerre s’intensifie en Ukraine, le contrôle de cette installation stratégique donne à Vladimir Poutine un levier majeur pour diviser les Vingt-Sept sur le plan géopolitique, dans un contexte où le continent est sous la menace d’une crise énergétique cet hiver.

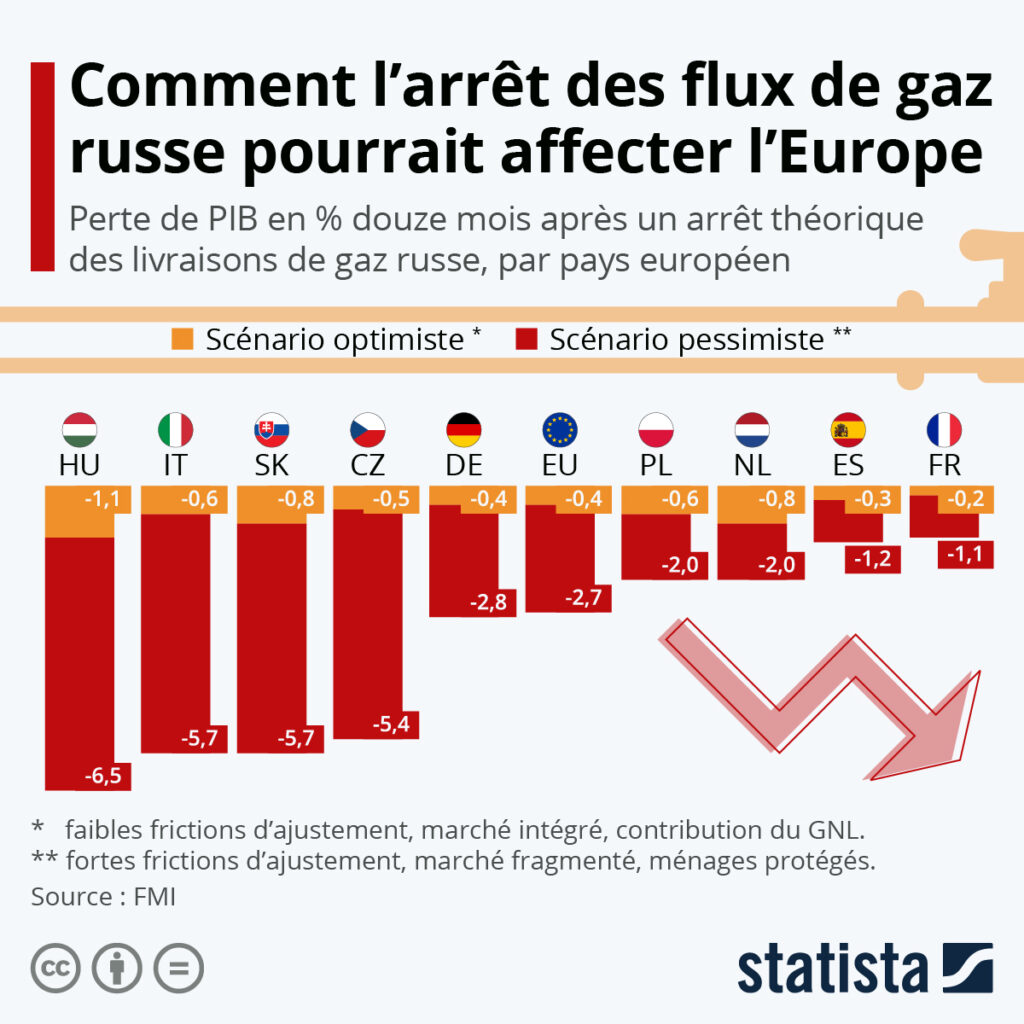

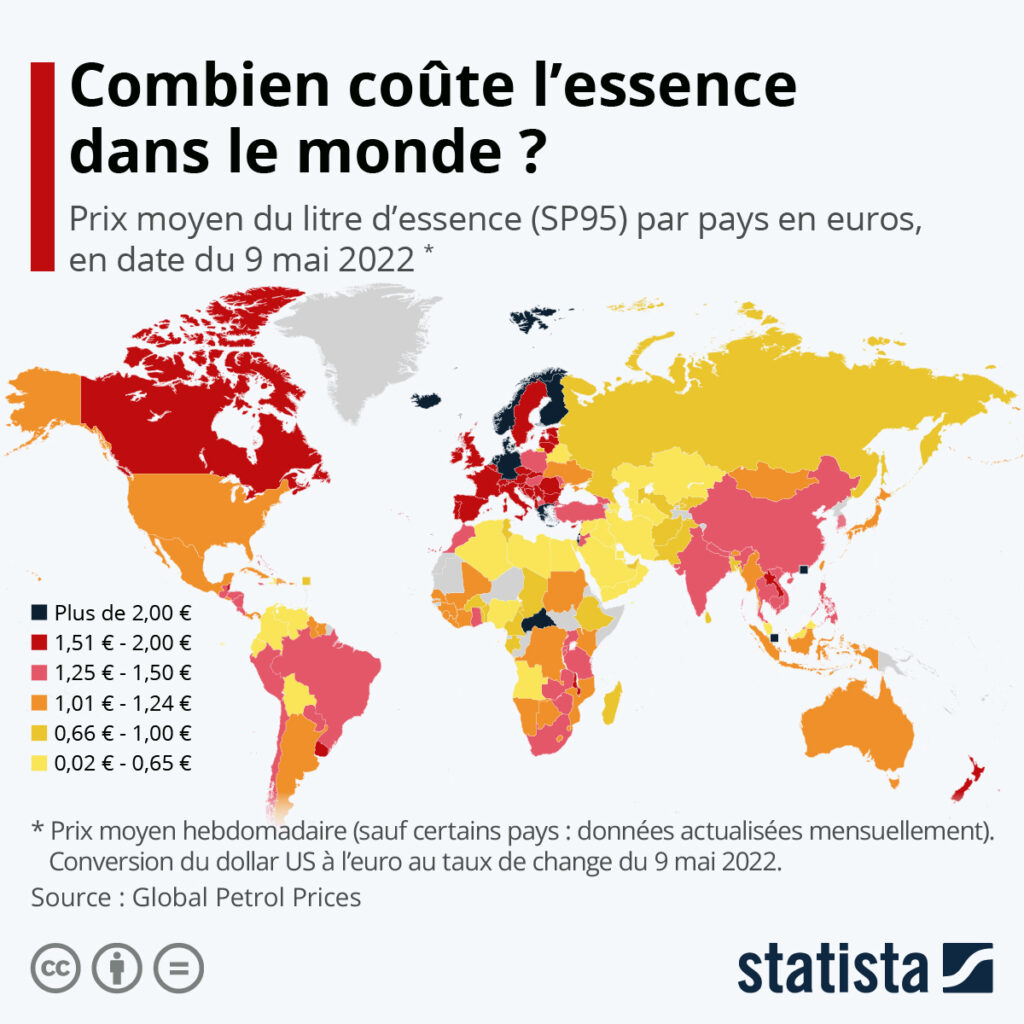

Comme le détaille une étude du FMI, un arrêt complet des livraisons de gaz russe aurait des répercutions économiques majeures en Europe. Douze mois après une coupure totale des exportations, l’organisation estime que le produit intérieur brut (PIB) de certains pays européens pourrait chuter de plusieurs points dans les scénarios les moins optimistes.

Les plus affectés seraient des pays d’Europe centrale – la Hongrie, la Slovaquie et la Tchéquie – ainsi que l’Italie, où le risque de pénurie en gaz concerne jusqu’à 40 % de la consommation domestique. Dans le pire des scénarios – c’est à dire en l’absence de contribution du gaz naturel liquéfié (GNL) et qu’il soit nécessaire de protéger les ménages des pénuries (en plus de l’industrie) – entre 5 et 6 points pourraient être retranchés du PIB de ces pays. L’Allemagne et la Pologne s’en sortiraient un petit peu mieux, avec des pertes comprises entre 2 et 3 points.

Le gaz naturel étant toujours très utilisé en Europe pour produire de l’électricité et du chauffage pour les particuliers, des tensions pourraient avoir lieu pour savoir à qui donner la priorité en cas de pénurie de gaz l’hiver prochain dans certains pays. Même pour des économies européennes beaucoup moins exposées à la dépendance au gaz russe, comme la France ou l’Espagne, les retombées économiques d’une telle crise pourraient se traduire par une réduction du PIB d’environ 1 % si l’un des scénarios les plus pessimistes du FMI devait s’appliquer à l’UE.

De Tristan Gaudiaut pour Statista