Qu’il s’agisse du poids, du style vestimentaire, de la couleur ou de la coupe de cheveux, ou encore d’un maquillage jugé trop prononcé, les discriminations liées à l’apparence physique sont souvent sous-estimées en entreprise. Pourtant, l’apparence physique et vestimentaire figure parmi les 25 critères de discrimination interdits par la loi et a un impact réel dans le monde professionnel. C’est dans ce contexte que le groupe Apicil, un des groupes leader de la protection sociale et patrimoniale en France, publie les résultats de la cinquième édition de son baromètre « Les Français et l’inclusion », réalisée avec Opinion way, avec un focus cette année sur les discriminations liées à l’apparence physique en entreprise.

« Cette année, les Français se montrent plus critiques quant à l’état de l’inclusion dans la société, soulignant l’omniprésence des discriminations, notamment celles liées à l’origine, au handicap et à l’apparence physique, souligne Philippe Barret, directeur général du groupe Apicil. Tous les acteurs de la société sont appelés à agir contre ces inégalités. L’action des pouvoirs publics est vivement critiquée dans un contexte de fortes attentes sur le sujet. Ce constat est d’autant plus marqué chez les jeunes, qui restent les plus concernés par les questions d’inclusion, perçoivent davantage les discriminations, et réclament un engagement fort de la part des entreprises.

« Dans le monde professionnel, les discriminations liées à l’apparence physique et à la tenue vestimentaire sont souvent ignorées. »

Philippe Barret, directeur général du groupe Apicil

« Dans le monde professionnel, les discriminations liées à l’apparence physique et à la tenue vestimentaire sont souvent ignorées, poursuit-il. Or, l’aspect extérieur de chacun joue un rôle déterminant dans le parcours professionnel, influençant le recrutement, ‘l’onboarding’ et l’évolution de carrière. Les organisations doivent donc s’emparer de ce sujet et sensibiliser leurs collaborateurs. En montrant l’exemple, elles ouvriront la voie à une société plus inclusive ».

L’ensemble des acteurs de la société doit agir en faveur de l’inclusion alors que les discriminations persistent

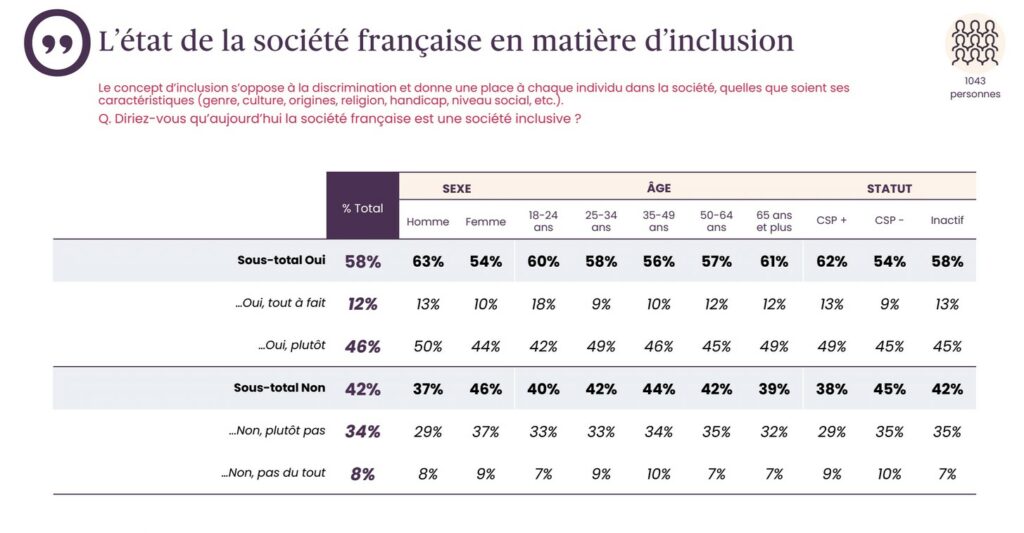

58% des Français considèrent que la société française est inclusive, en recul de 5 points par rapport à 2024 où ce sentiment avait atteint un niveau record de 63%. Ce déclin est particulièrement marqué chez les jeunes de moins de 35 ans (59%, -8 points), et encore plus chez les 18-24 ans (60%, -14 points). Par ailleurs, les hommes sont de nouveau plus nombreux à estimer que la société française est inclusive (63%, -5 points) par rapport aux femmes (54%, -5 points).

Ce constat s’accompagne d’une baisse de l’intérêt des Français vis-à-vis de l’inclusion même s’il reste fort : 50% d’entre eux se disent concernés par l’inclusion (-6 points), et 64% déclarent agir au quotidien pour lutter contre les discriminations (-2 points). Les plus jeunes demeurent plus sensibles à l’inclusion (62%, -4 points) que leurs aînés (42%, -7 points).

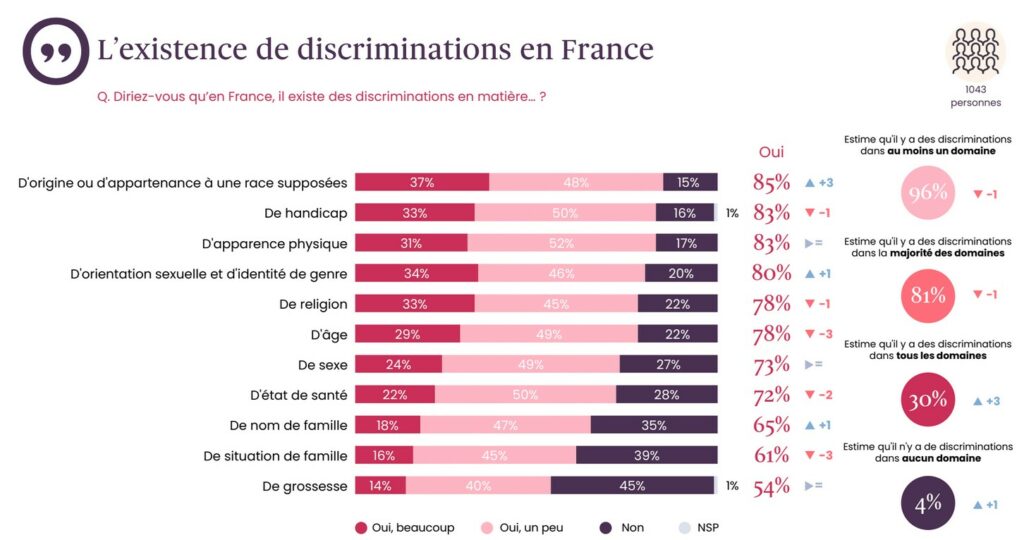

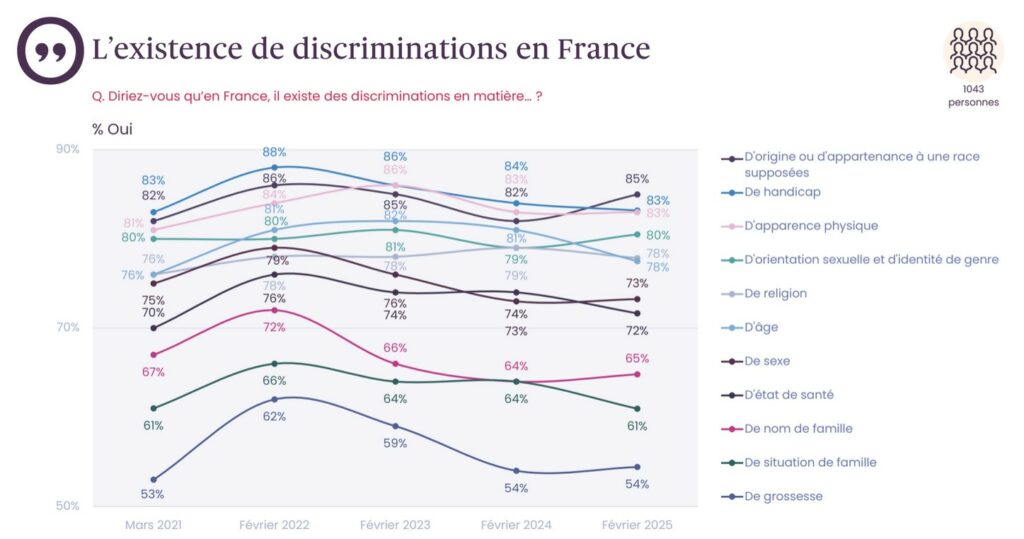

Le recul de l’inclusion perçu au sein de la société française va de pair avec une perception croissante des discriminations. Un Français sur trois (30%) affirme qu’il existe des discriminations dans tous les domaines testés, soit une hausse de 3 points par rapport à 2024. Ce sont les personnes âgées de moins de 35 ans (39%) et les femmes (36%) qui perçoivent le plus de discriminations. L’origine ou la race supposée (85%, +3 points), le handicap (83%, -1 point) et l’apparence physique (83%, stable) sont les formes de discrimination les plus relevées par les Français.

Face à la prégnance des discriminations, tous les acteurs de la société sont appelés à agir. Pour les Français, ceux qui ont un rôle à jouer en matière d’inclusion sont : les citoyens (91%), les pouvoirs publics (89%), les écoles (88%) et les entreprises (87%, dont 91% des moins de 35 ans). En revanche, pour seulement un Français sur deux (54%), les pouvoirs publics agissent suffisamment pour favoriser l’inclusion dans la société française. L’engagement de l’école (63%), de la famille (63%) et des associations (72%) est jugé plus positivement, mais leurs actions pourraient être renforcées.

Les entreprises doivent poursuivre leur engagement en matière d’inclusion

Si les Français ne sont que 51% à juger les actions des entreprises en faveur de l’inclusion suffisantes, les salariés, quant à eux, ont une perception plus positive. En effet, près des deux tiers (63%, -3 points) estiment appartenir à une entreprise engagée dans une politique d’inclusion pour lutter contre les discriminations, et 75% considèrent qu’elle favorise l’inclusion.

Le déploiement d’une politique d’inclusion au sein des entreprises est d’autant plus essentiel que plus de la moitié des actifs (51%) affirment qu’il s’agit d’un critère important lorsqu’ils postulent un emploi. Cette attente est encore plus marquée chez les salariés de moins de 35 ans (64%), comparé à leurs aînés (44%).

Par ailleurs, la décision de certaines entreprises américaines d’abandonner leurs politiques de diversité, équité et inclusion (DEI) influence peu l’opinion des Français : seul un sur trois (37%) pourrait changer d’avis concernant l’inclusion dans les entreprises françaises à la suite de cette décision. Les jeunes de moins de 35 ans sont les plus susceptibles de revoir leur point de vue (52% contre 30% chez ceux plus de 50 ans), soulignant l’importance de poursuivre les efforts de sensibilisation sur l’inclusivité et ses bénéfices.

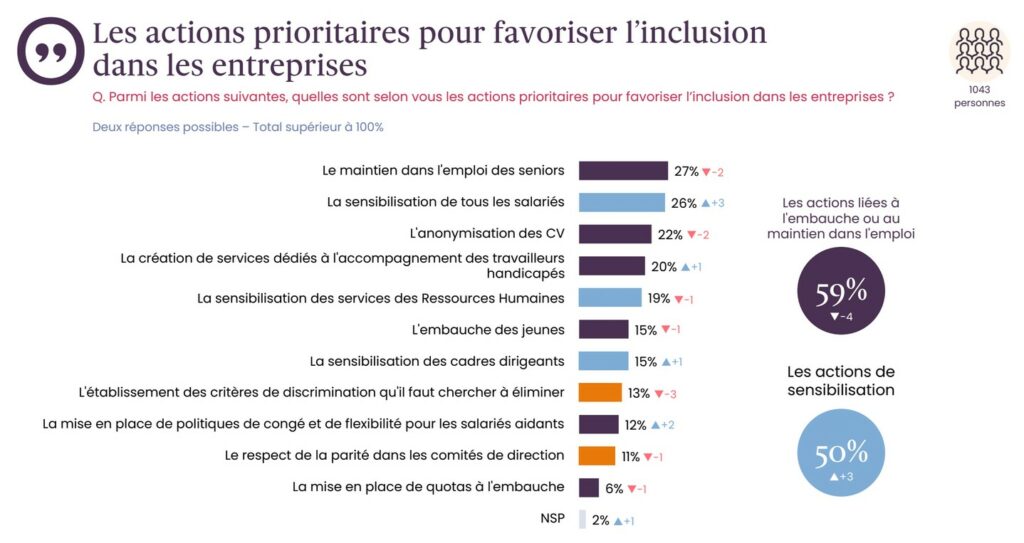

Pour renforcer l’inclusion au sein des organisations, les Français attendent en priorité des actions en faveur du maintien dans l’emploi des seniors (27%, -2 points), suivies de la sensibilisation de l’ensemble des salariés (26%, +3 points), de l’anonymisation des CV (22%, -2 points), et la création de services dédiés à l’accompagnement des travailleurs en situation de handicap (20%).

Les discriminations liées à l’apparence physique : une réalité bien prégnante en entreprise

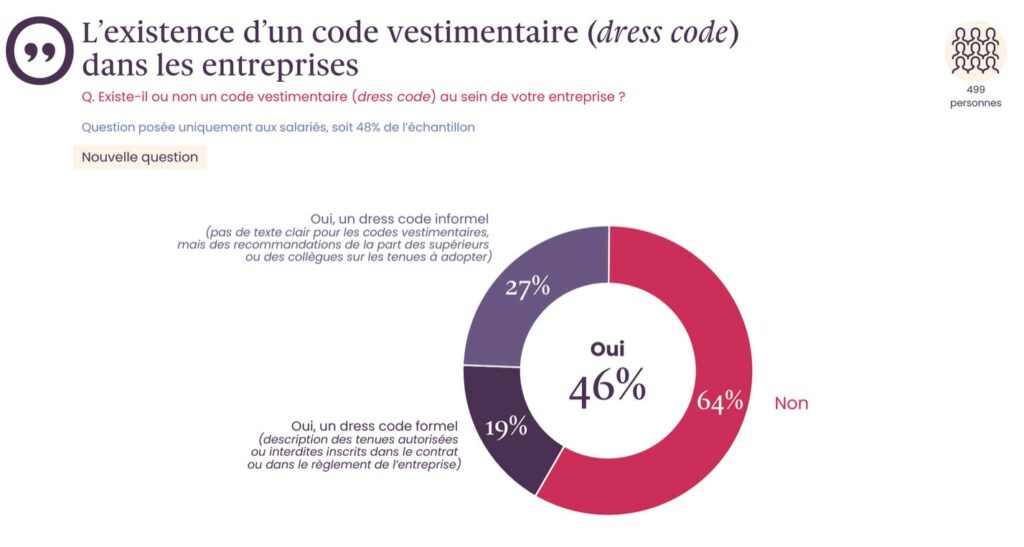

Dans un contexte où près des deux tiers des entreprises (64%) n’imposent pas de code vestimentaire, 70% des salariés français considèrent que leur entreprise agit peu pour lutter contre les préjugés liés à l’apparence physique et seuls 43% y ont été sensibilisés.

Les préjugés liés à l’apparence physique sont pourtant tenaces dans le monde professionnel : aux yeux de la quasi-totalité des Français (97%), elle exerce une influence sur au moins une étape de la carrière. Ainsi, ils estiment qu’elle joue un rôle primordial dans le recrutement (77%), l’intégration des nouveaux embauchés (71%), l’accès à de nouvelles missions (71%), ainsi que pour les promotions (68%) et les augmentations (54%).

De plus, près de neuf personnes interrogées sur dix (88%) jugent que certaines attitudes ou apparences ne sont pas professionnelles, renforçant les stéréotypes. En tête des critères jugés non professionnels figurent l’attitude corporelle, qu’il s’agisse de la posture ou de la gestuelle (52%, devant les cheveux colorés (51%), les piercings (50%) et les tatouages visibles (42%).

De manière générale, la grande majorité des salariés se sentent à l’aise avec leur physique actuel au sein de leur entreprise (75%) et considèrent pouvoir être eux-mêmes sur leur lieu de travail (72%). Pourtant, conscients de l’importance de l’apparence, ils sont 59% à veiller à leur apparence physique et 58% à leur tenue vestimentaire.

De façon plus marquée, près d’un travailleur sur trois (31%) a déjà adapté son apparence à la suite d’une remarque sur son apparence ou sa tenue au sein de son entreprise. Les jeunes salariés sont les plus nombreux à avoir effectué ce changement (44%, contre 18% chez ceux âgés de 50 ans et plus).

Plus que des a priori, un salarié sur trois (32%) a déjà été témoin de discriminations au sein de son entreprise, en raison d’une tenue vestimentaire (26%) ou de l’apparence physique (25%). Un sur quatre (25%) en a même été victime, que ce soit en lien avec sa tenue (20%) ou son apparence physique (20%). Ces discriminations émanent principalement de collègues (52% pour la tenue vestimentaire et 46% pour l’apparence physique). Les jeunes salariés ont davantage été témoins de situations de ce type de discriminations (44%), tout comme ils en ont davantage été victimes (32%).

Ces comportements suscitent de l’inquiétude : près d’un quart des travailleurs (24%) craignent de subir des discriminations au sein de leur entreprise. Sous la pression du regard des autres, 57% des Français seraient prêts à réaliser au moins un ajustement physique pour des raisons professionnelles. Les concessions les plus fréquentes sont le changement du style vestimentaire (37%, dont 17% l’ont déjà fait) et la coupe de cheveux (27%, dont 13% l’ont déjà fait). Près d’un jeune sur trois âgé de 18-24 ans (29%) se dit même prêt à recourir à la médecine esthétique pour des raisons professionnelles, contre seulement 12% de l’ensemble de la population.

« L’inclusion ne doit pas être un simple affichage, mais une dynamique concrète et continue. »

Sofiene Chaabani, responsable domaine RH : inclusion, emplois & carrières chez Apicil

« Les discriminations liées à l’apparence physique et vestimentaire sont bien présentes dans les entreprises, au point que de nombreux salariés seraient prêts à la modifier pour les éviter, complètet Sofiene Chaabani, responsable domaine RH : inclusion, emplois & carrières au sein d’Apicil. Face à cette réalité, les employeurs doivent prendre conscience de leur rôle dans la lutte contre ces discriminations. Au sein du groupe Apicil, notre plan d’actions Diversité inclut des mesures dédiées à l’apparence physique. Nous avons, par exemple, organisé une conférence pour sensibiliser nos collaborateurs a son impact sur la vie professionnelle et personnelle. L’inclusion ne doit pas être un simple affichage, mais une dynamique concrète et continue qui garantit à chacun la possibilité d’évoluer dans un cadre professionnel bienveillant et équitable. »

L.G.

Méthodologie

Le baromètre « Inclusion – Le regard des Français sur les discriminations liées à l’apparence physique en entreprise » a été réalisé auprès d’un échantillon représentatif de 1043 Français âgés de 18 ans et plus. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence. L’échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview). Les interviews ont été réalisées du 19 au 21 février 2025.