Alors que le Grand Avignon a adopté son ‘projet de territoire’ en juin dernier, Joël Guin, président de la communauté d’agglomération depuis juillet 2020, évoque les grands enjeux de l’intercommunalité. Développement économique, transport et mobilité, environnement, grands aménagements structurants… Tour d’horizon de ce que l’agglomération ambitionne de devenir d’ici 2030.

« Le projet de territoire ‘Horizon 2030’ constitue notre vision de l’agglomération pour les 10 prochaines années, notre ambition pour l’avenir, pour avancer ensemble, explique le président de la Communauté d’agglomération du Grand Avignon. Il exprime les valeurs sur lesquelles nous entendons bâtir nos grandes orientations, et les priorités qui en découlent. »

« Ce projet représente le fruit d’un travail collaboratif avec l’ensemble des conseillers communautaires, poursuit celui qui est aussi maire de Vedène. Nous ne partions d’ailleurs pas de rien. Le Grand Avignon porte et met en œuvre déjà de nombreux projets, de nombreuses actions, des programmes et des documents de planification. Je pense au PDU (Plan de déplacements urbains), au PLH (Plan local de l’habitat), au Scot (Schéma de cohérence territoriale), au Programme alimentaire territorial (PAT), à notre programmation pluriannuelle d’investissements… Des projets ont été engagés au cours du précédent mandat, que nous devrons mener à leur terme. »

« Notre territoire a des atouts à faire valoir sur le plan économique. »

Compétence majeure de l’agglomération, le développement économique est l’un des enjeux de cette décennie à venir. Et afin d’accompagner au mieux un aménagement équilibré du tissu économique de son territoire, le Grand Avignon mise notamment sur la réalisation de la Zac (Zone d’aménagement concerté) du Plan à Entraigues-sur-la-Sorgue dont sera notamment exclue la logistique pour se concentrer sur d’autres activités.

« Le Grand Avignon souhaite renforcer son positionnement sur la naturalité, notamment dans l’industrie agroalimentaire, mais pas uniquement, insiste Joël Guin. Ce projet de parc d’activités porté en partenariat avec l’entreprise avignonnaise GSE, illustre parfaitement le cadre de cette volonté d’orientation économique vers ce créneau à fort potentiel sur lequel notre territoire a des atouts à faire valoir. »

Côté calendrier, la demande de Déclaration d’utilité publique (DUP) a été déposée à la préfecture en août dernier. Elle est en cours d’instruction par les services du préfet avant que l’enquête publique ne soit organisée dans le courant de cette année.

« En attendant, le Grand Avignon continue d’améliorer la desserte de la zone, précise le président de l’agglomération. Les travaux de création des nouvelles voies d’accès et de sortie depuis la D942, pour un coût de 2,15M€ HT financés à 70% par l’intercommunalité, sont achevés. L’ensemble des études ont été menées, permettant d’aboutir à un projet qui concilie la volonté de développer l’économie de notre territoire et la préservation de l’environnement. Dans ce cadre, le Grand Avignon aménage à titre expérimental le centre du giratoire d’entrée de zone, selon les principes innovants de la ‘mini-forêt urbaine’, avec 2 000 arbres plantés à terme. »

Mais pour le président de l’agglomération, cette attractivité économique passe évidemment par la poursuite du développement des zones actuelles dont Agroparc notamment. En première ligne, Creativa, la pépinière d’entreprises du Grand Avignon créée en 1990, qui va se doter d’un nouveau bâtiment (4,2M€) d’ici à l’été prochain. De quoi permettre à l’une des plus grandes pépinières généralistes du Sud-Est de la France de disposer d’une soixantaine de bureaux et de 6 ateliers supplémentaires pour accueillir de nouvelles entreprises dans le cadre d’un accompagnement de 3 ans. Le tout agrémenté des services nécessaires au développement de ces jeunes pousses : espace d’accueil, espace numérique, reprographie, boîtes postales, affranchissement et salles de réunions, espaces techniques (baies de brassage, local technique, archives…).

L’autre actualité sur Agroparc, c’est aussi l’avenir de l’Agriscope, l’emblématique pyramide en verre de la zone qui devrait être conservée dans le cadre d’un nouveau projet, ainsi que lancement de l’offre de services de la Cité de l’innovation de la naturalité et le démarrage des travaux du bâtiment Innov’Alliance en fin d’année ou début 2023.

A quand le décollage de Confluence ?

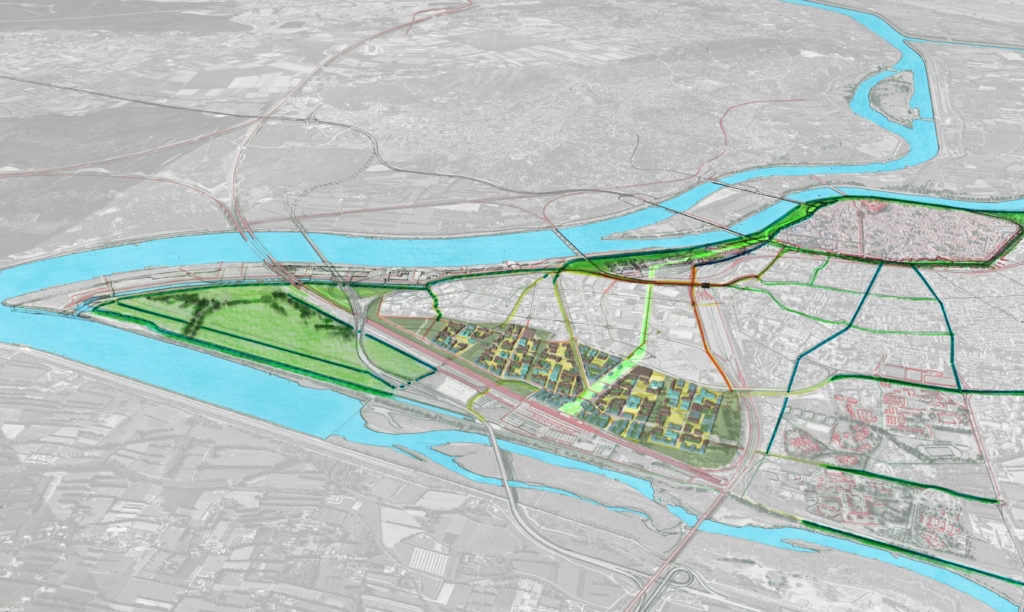

Aussi interrogé sur les multiples retards à l’allumage concernant l’aménagement de quartier de Confluence en Courtine, le président de l’agglomération rappelle « qu’avec la Ville d’Avignon, nous avons décidé d’accélérer sur le projet majeur d’aménagement durable de ce futur quartier, qui mixera habitat et économie, en donnant une place primordiale à la nature, à la maîtrise de l’énergie et à l’innovation architecturale ».

Pour relancer l’aménagement de cette zone engluée depuis des années dans des problématiques de réglementation liées principalement au risque inondation, la Ville et l’Agglomération ont notamment créé au printemps dernier ‘Grand Avignon aménagement’, une SPL (Société publique locale) chargée d’en piloter l’aménagement. Une SPL dont la direction vient d’être prise depuis le début du mois par Florence Verne-Rey jusqu’alors directrice générale de la Société publique locale ‘Melun Val-de-Seine aménagement’.

« Notre objectif est de faire d’Avignon-Confluence le modèle d’un quartier vivant et accueillant, à l’atmosphère harmonieuse, avec des bureaux, des commerces et services de proximité et des immeubles d’habitation, détaille Joël Guin. Avec la Ville d’Avignon, nous avançons d’ailleurs actuellement sur la définition d’un projet de pré-programmation concernant le cœur de projet (ndlr : la Zac TGV), en lien avec Joan Busquets, notre urbaniste conseil. » De quoi déboucher sur l’aménagement des premiers ‘macro-lots’ situés dans un premier périmètre resserré de 27ha autour de la gare et d’espérer voir les premières entreprises s’implanter en 2023 ?

« Au-delà de la globalité du projet d’Avignon-Confluence sur 100 ha d’activités et de logements autour de la gare TGV afin de doper l’économie du Grand Avignon, notre ambition est de continuer de consolider l’attractivité du territoire en requalifiant toutes les principales zones d’activités économiques existantes et en développant une stratégie foncière très dynamique, rappelle le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Nous allons aussi dans ce cadre relancer notre action sur le marketing territorial, qui a logiquement été mise en sommeil avec la pandémie. L’objectif est de réorienter notre démarche autour de la naturalité et de ses déclinaisons. »

Le réseau de transport réajusté progressivement

Autre dossier important de cette année à venir : la réorganisation des transports de l’agglomération. En effet, le Grand Avignon a fait le choix de reprendre en main l’exploitation du réseau de transports en commun intercommunal en la confiant à sa SPL (Société publique locale) Tecelys à partir du 1er juillet prochain.

« Cette reprise va s’accompagner d’un plan d’ajustement progressif du réseau, à l’échelle des 16 communes du Grand Avignon, précise Joël Guin. Nous avons en ce sens engagé une très large concertation avec les maires, pour connaitre leurs attentes. De là, nous pourrons compléter le maillage et la qualité des lignes, pour toujours plus et mieux répondre aux besoins des usagers. »

« Notre ambition est d’accroître les mobilités douces, en passant la vitesse supérieure sur nos investissements et sur la base d’un schéma de déplacements d’ensemble incluant la prolongation du tramway, des bus en site propre et des parkings relais à l’échelle de l’agglomération », poursuit le président de l’agglomération. Pour cela, le Grand Avignon va ainsi investir près de 190 M€ d’ici à 2026 afin d’améliorer le niveau de services apportés aux voyageurs et la qualité des transports en commun.

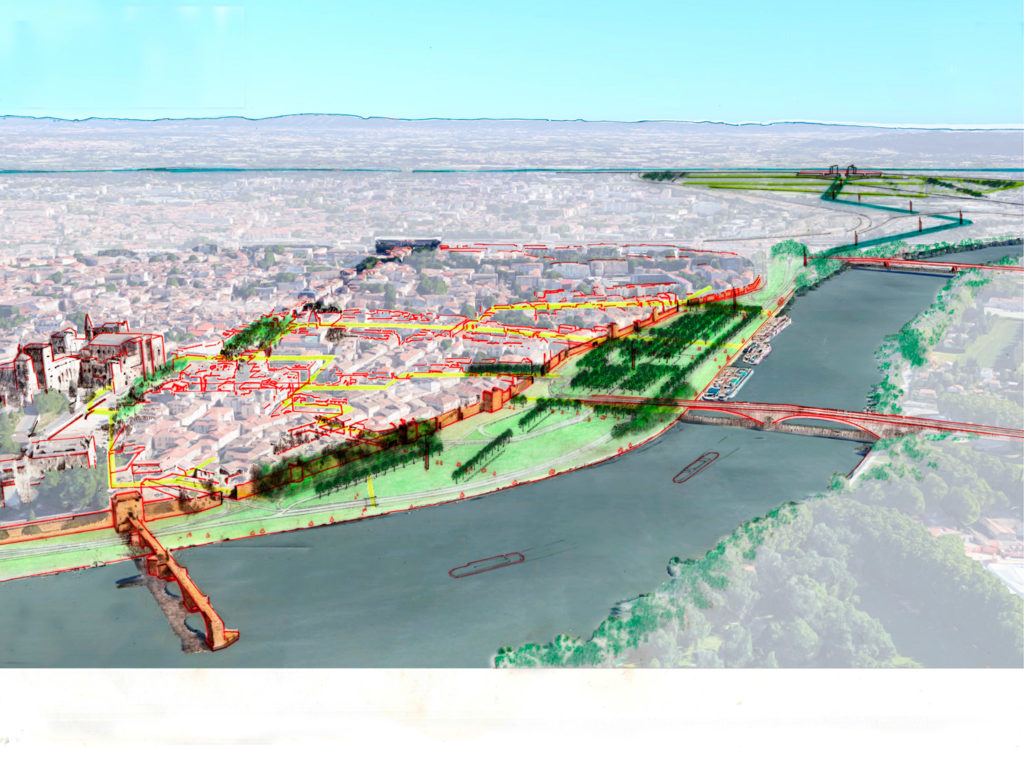

Des investissements qui vont notamment concerner la réalisation d’une nouvelle portion de tramway entre le parking de l’île Piot et la station Saint-Roch. Le coût de cette deuxième phase est estimé à plus de 61M€ dont 7,83M€ d’aides de l’Etat obtenues dans le cadre de l’appel à projets national pour les transports collectifs en site propre et pôles d’échanges multimodaux. La concertation sur ce projet de tram 2 interviendra au printemps prochain afin que le programme définitif puisse être adopté l’été prochain. Objectif : une mise en service d’ici 2025.

Par ailleurs, sur la période 2024-2026, des bus à haut niveau de service, type ‘Chron’hop’ seront déployés sur des voies dédiées entre le rond-point Grand Angles et le centre-ville d’Avignon via la RN 100 et le pont de l’Europe. Le projet prévoit la création d’un parking relais de 200 places et de nombreux aménagements de voirie pour un montant estimé à 17M€ dont, là encore, un soutien de l’Etat à hauteur de 2,15M€ pour cette navette express entre Gard et Vaucluse. Outre le futur parking-relais des Angles, 4 nouveaux parkings-relais, gratuits, vont aussi être construits, en complément de ceux des Italiens et de l’Ile Piot, afin de compléter le maillage autour de la cité des papes. Ils se situeront à Saint-Chamand (365 emplacement livrés en septembre 2022), à Agroparc (fin 2022), Réalpanier (2024) et Rognonas dans les Bouches-du-Rhône.

A cela s’ajoute enfin le réaménagement du parvis de la gare Sncf du centre-ville afin d’y accueillir « tous les modes de transports au cœur du Grand Avignon : bus, tram, cars régionaux, trains et vélo, avec un espace de stationnement dédié. Les travaux, déjà débutés cette année sur le parking, vont s’étendre sur le parvis en janvier 2022, pour une durée de 2 ans. »

Le Grand Avignon, qui cofinance le projet à hauteur de 4,8M€, souhaite faire de ce lieu dédié à l’intermodalité le symbole de son exemplarité en matière de développement des mobilités douces et des transports collectifs.

« Je suis d’ailleurs fier que l’ensemble de cette feuille de route ait fait l’objet d’un vote à l’unanimité lors du conseil communautaire d’avril, ce qui montre que tous les élus, quelle que soit leur sensibilité, ont à cœur de continuer d’améliorer ensemble l’offre de services en matière de transports durables », se félicite le président du Grand Avignon.

« Nous avançons à 16, nous décidons à 16. »

Une unanimité actuelle qui tranche avec les tensions constatées avec la ville-centre lors de sa désignation, en 2020, à la présidence de l’agglomération que briguait également Cécile Helle, maire d’Avignon.

« Il y a eu la fièvre de l’élection, reconnait Joël Guin, mais c’est du passé dorénavant. Nous sommes 16 communes, nous avançons à 16, nous décidons à 16, dans le respect de l’identité et des atouts de chaque commune. Le Grand Avignon est donc au service de toutes les communes, et donc de la ville centre. »

Un constat aujourd’hui partagé par Cécile qui, dans les colonnes de nos confrères du quotidien de la Provence confirmait « qu’avec le président Joël Guin, il y a un vrai travail de collaboration, un véritable partage de vue sur des dossiers importants, à la fois pour la ville d’Avignon et pour l’Agglo. Nous apprenons à avancer ensemble. »

« Ma volonté est que notre agglomération incarne un espace d’échanges, de débats, de collaborations, porté par l’intérêt général et l’ambition partagée d’un développement durable et harmonieux de notre territoire, reprend le président de l’agglomération. Avec la ville centre, comme avec toutes les communes du Grand Avignon, je ne prétends à rien d’autre que cela fonctionne, vraiment. »

Développer une agglomération à taille humaine

C’est dans cet esprit coopératif que Joël Guin a notamment proposé la création d’un fonds de soutien aux investissements communaux, doté d’un budget de 10M€ sur le mandat.

« La transition écologique et énergétique, la transition économique, constituent la colonne vertébrale de notre projet de territoire qui vise à poursuivre le développement d’une agglomération à taille humaine, conciliant excellence environnementale et économique, au bénéfice de notre qualité de vie à tous. C’est un projet qui dépasse les sensibilités politiques et les intérêts communaux. C’est donc, en ce sens, un véritable projet intercommunal qui entend apporter des réponses nouvelles et adaptées, pour chacune de nos communes, aux enjeux écologiques, économiques et sociaux qui nous attendent. Une qualité de vie qui passe évidemment par la qualité environnementale au sein de l’agglomération.

« Aujourd’hui, constate Joël Guin, on ne parle plus des causes du réchauffement climatique mais de ce que nous pouvons et devons faire pour agir. Le Grand Avignon a placé la transition écologique au centre de ses actions et de ses réflexions. Notre Plan Climat est dans cet esprit en construction, avec pour prochaine étape l’élaboration du plan d’actions, ce qui induit naturellement de concerter avec l’ensemble des acteurs du territoire. » Dans ce cadre, plusieurs soirées-forum ont été organisées à destination de la population, dont les dernières se sont tenues en décembre dernier.

« L’objectif de ce projet d’envergure est de conduire le territoire vers une autonomie énergétique et une neutralité en carbone, à l’horizon 2050. Soit 30 ans pour réduire les consommations d’énergie, développer les énergies renouvelables locales, modifier nos modes de vie, améliorer la qualité de l’air… »

Une volonté qui se traduit notamment par le lancement d’une vaste étude pour le déploiement d’une filière hydrogène verte sur le territoire du Grand Avignon ainsi que la mise en place d’un plan d’amélioration du réseau de déchèteries intercommunales.

« Nous finissons actuellement un double chantier en vue de la modernisation des déchèteries d’Avignon Courtine et de Velleron : budget global 1,2 M€, annonce le président de l’agglomération. On projette aussi une nouvelle déchèterie sur le sud-est de l’agglomération et notre Plan local de prévention des déchets sera bouclé courant 2022. »

Qualité de vie encore avec : l’acquisition de la ferme Baudouin et de ses 5,2 hectares de terres agricoles. De quoi faire de ce lieu le symbole Programme d’alimentation territorial (PAT) du Grand Avignon qui vise à renforcer les productions agricoles respectueuses de l’Environnement, valoriser une alimentation saine accessible à tous, développer l’économie sociale et solidaire et rendre exemplaire l’approvisionnement de la restauration collective territoriale. Un Programme dont le plan d’actions, concerté depuis plusieurs mois, sera arrêté au printemps prochain. « L’ambition sur cette ferme est de mettre en place un espace test agricole, dispositif qui vise à favoriser l’installation d’agriculteurs en leur mettant à disposition sur une durée limitée du foncier pour tester leur activité en grandeur réelle. »

Une agglomération trop à l’étroit ?

Alors que l’Insee a déterminé que le bassin de vie d’Avignon est bien plus large que le périmètre administratif de son intercommunalité, le président du Grand Avignon estime toutefois qu’il ne faut pas brusquer les choses. Ainsi, si la zone d’emploi de la cité des papes compte désormais davantage de communes gardoises (15 communes) et bucco-rhodaniennes (8 communes) que de communes vauclusiennes (13 communes), Joël Guin se veut rassurant avec ses voisins : « le Grand Avignon est bien plus qu’une structure administrative, c’est notre force commune. Je crois qu’il faut d’abord apprendre à travailler ensemble en portant des projets collectifs utiles pour l’ensemble de nos territoires comme le transport par exemple. Je suis convaincu que c’est par ce biais là que nous poserons les bases d’un avenir commun. »

Même volonté de dialogue concernant les villes gardoises déjà présentes dans le Grand Avignon et souvent ‘oubliées’ par leur Région et leur Département : « J’entends engager avec la présidente de la Région Occitanie et la Présidente du Conseil départemental du Gard un niveau d’échanges et de collaboration utile et nécessaire, dans l’intérêt de nos 7 communes gardoises. J’ai confiance en la capacité de ces collectivités partenaires à considérer et à accompagner nos communes dans leurs projets. »

Un outil de coopération inédit à l’échelle du bassin de vie

C’est d’ailleurs dans cet esprit que le Grand Avignon (15% de la superficie de son bassin de vie mais 43% de ses emplois) figure parmi les huit intercommunalités qui, en décembre dernier, ont lancé « une démarche de coopération pour l’attractivité du territoire et mettre en œuvre des projets communs » à l’échelle du bassin de vie d’Avignon.

Une initiative portée actuellement par 6 EPCI (Etablissement public de coopération intercommunale) vauclusiennes et 2 gardoises mais où ne figure aucune structure Bucco-rhodanienne. « Chaque chose en son temps, tempère Joël Guin. Un nouveau rendez-vous est prévu le mois prochain. Il sera ouvert aux autres intercommunalités du Grand bassin d’Avignon souhaitant être associées à cette démarche qui a pour objectif d’avancer dans la formalisation de l’outil le plus pertinent pour piloter cette coopération inédite. »

« LEO : agir vite et maintenant. »

Et l’un des dossiers brulants qui pourrait mobiliser la totalité des intervenants de ce territoire est sans conteste celui de la LEO (Liaison Est-Ouest) qui, arlésienne à la sauce papale, attend toujours de sortir de terre dans son intégralité depuis des décennies.

« La problématique est simple, résume Joël Guin. Si j’entends les oppositions, les interrogations, en particulier sur les impacts environnementaux, jamais depuis plus de 30 ans le contexte n’a été aussi favorable à sa réalisation. C’est historique. Les financements sont assurés. C’est historique, après toutes ces années d’atermoiement. Outre une desserte absolument indispensable au développement de la zone de Courtine-Confluence, notre territoire voit enfin se présenter l’occasion exceptionnelle de pouvoir mettre en œuvre un équipement attendu et structurant au bénéfice de nos citoyens, surtout pour les plus exposés. La dégradation des conditions de circulation montre qu’il faut agir. Maintenant. »

Mais la LEO n’est pas une fin en soi, poursuit-il. C’est pour cela que le Grand Avignon engage ce très important programme d’investissements pour les transports en commun. Tout cela doit s’accompagner d’autres actions pour toujours mieux répartir encore la circulation poids-lourds et véhicules légers. Je milite ainsi pour la mise en œuvre de mesures parallèles et nécessaires, en particulier la gratuité de l’autoroute entre Avignon-Nord et Avignon-Sud. Soyons même plus ambitieux en allant au-delà et demandons à Vinci, avec le soutien du département et des autres collectivités concernées, la gratuité de Cavaillon à Orange. »